子宮頸がんの3次元画像誘導小線源治療

周辺臓器への副作用を抑えるのも2次元より3次元

そこで、それらを実現するために、昨今、実施されているのが、「3次元画像誘導小線源治療」であるというわけだ。

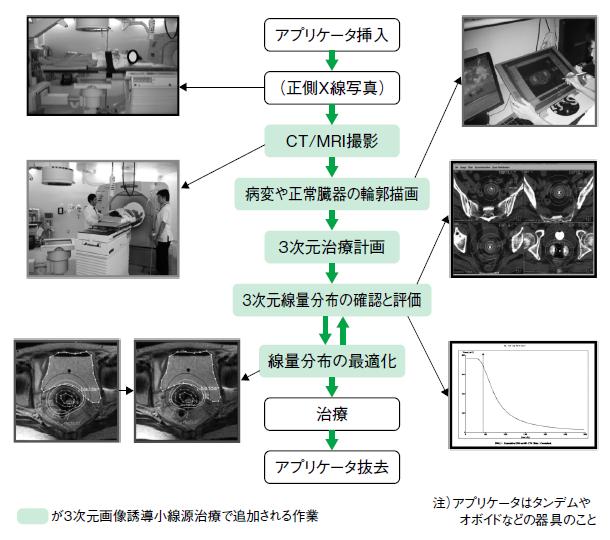

これは、従来と同様の腔内照射だが、従来がX線透視画像などの2次元画像をもとに一律の腫瘍評価点(A点、図2)に対して治療計画を立てていたのに対し、CTやMRI(磁気共鳴画像)などの、断層画像を用いて立体画像化する。そして、患部はもちろん周囲の臓器などを全て3次元の構造物として、治療計画を立てるのだ(図3)。治療計画は、画像をもとに、腫瘍部分には高線量を、周囲の組織には低線量を照射するように作成される。

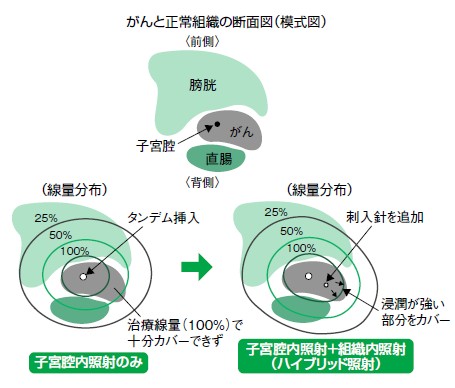

子宮頸がんの場合は、前方に膀胱、後方に直腸やS状結腸という重要な臓器が存在するため、それらの臓器に副作用が出ないように治療計画を作成し評価して、より精度の高い照射をすることが必要だ。

「3次元画像誘導小線源治療のメリットは、3次元画像により治療計画をより緻密にでき、個々の患者さんによって最適な治療計画を立てられる、いわゆるテーラーメードの治療(個別化医療)計画に基づいて治療に当たれることです。

毎回、治療時に撮影する画像を使うことで、腫瘍の移動や縮小などにも対応することができ、より効果的で副作用を軽減した治療を実現できます」

3次元画像誘導小線源治療を用いることで、より正確で、有効性が高く、安全な腔内照射を実施することができるようになっていると田巻さんは話す。

現在同科では、腔内照射の適応となる全症例に対して、3次元画像誘導小線源治療を実施している。全国的にも、徐々に3次元画像誘導小線源治療を実施する施設は増えてきているという。

ただし、3次元画像誘導小線源治療にも課題はある。

「3次元に計画を立てることができても、やはり不整型の腫瘍など治療が難しい症例はあります。均一に広がった腫瘍、つまり同心円上に広がるような腫瘍であれば、通常の腔内照射方法でも対応できますが、形が不整な場合などでは、高線量を投与できる領域から腫瘍の辺縁が外れてしまい、腔内照射のみでの治療が難しくなる場合があります。そこで考えられているのが組織内照射の併用です」

組織内照射を加えたハイブリッド照射という可能性

組織内照射とは、小線源療法のもう1つの方法で、針状のアプリケータ(刺入針)を病変部に刺して、その内部から照射する方法である。腔内照射に加えて、高線量が投与される領域から外れた腫瘍の部分に組織内照射用の刺入針を直接刺して、小線源による照射を加えるのだ(図4)。

「腔内照射と組織内照射を併せて行うため、ハイブリッド照射と呼ばれつつあります。この手法の追究は、今後の課題です。その有効性や安全性は術者の技能にも左右されます。組織内照射の併用がどうしても必要になる症例は、約1割程度ではないかと我々は考えており、あくまでも従来の腔内照射でも治せない難しい症例に対する治療としての位置づけになるかもしれません」

外部照射と腔内照射を組み合わせた治療において、どれだけの線量が腫瘍に対して適性かという確かなデータは十分ではなく、現在研究が続けられているという。今後、適性線量が確立されると、副作用の更なる軽減や難しい症例に対する治療成績の向上が望めるかもしれない。

子宮頸がんに対する放射線治療は、外部照射においても、IMRT(強度変調放射線療法)や、粒子線治療など、高度な治療法が研究されつつあり、今後更なる進化が期待される。

子宮頸がんには予防の可能性を高める手段もあり、定期的な検診で早期発見に務めれば根治の可能性も高まる。もし、高度異形成などの前がん状態やごく早期で治療ができれば、妊孕性を温存することができる場合もある。

「将来、子宮頸がんの治療がより安全かつ有効なものになるよう願っています」田巻さんはそう語ってくれた。

同じカテゴリーの最新記事

- 1次、2次治療ともに免疫チェックポイント阻害薬が登場 進行・再発子宮頸がんの最新薬物療法

- AI支援のコルポスコピ―検査が登場! 子宮頸がん2次検診の精度向上を目指す

- 第75回日本産科婦人科学会 報告 ~慈しみの心とすぐれた手技をもって診療に努める(慈心妙手)が今年のテーマ~

- HPV9価ワクチンが定期接種に! 子宮頸がんはワクチン接種で予防する

- 自己採取HPV検査とHPVワクチンの持続感染予防効果を検討 〝子宮頸がん撲滅〟を目指す2つの臨床研究~福井大学

- 定位放射線療法を併用した臨床試験も進行中 子宮頸がんの化学放射線療法

- 受診率アップのためには若い世代への意識付けが肝要 大学生に対する子宮頸がん検診啓発活動を実施~福井県

- 世界80カ国以上でHPVワクチンは定期接種に 子宮頸がんは、検診とワクチンで予防できる!

- 子宮体がん、子宮頸がんにおけるダヴィンチ手術の現状と今後 子宮体がんがダヴィンチ手術の保険適用に