子宮頸がんⅡ(II)B期の治療はどのように選択するか

同時化学放射線療法では外照射と内照射を行う

それぞれどのような治療が行われるのかを、まずは確認しておこう。

●手術が行われる場合

手術は「広汎子宮全摘出術」という手術になる。子宮、子宮傍組織の一部、子宮頸部につながる膣の一部を切除する手術である。

術後の補助化学療法で使われる抗がん薬は、がん細胞の組織型によって異なる。子宮頸がんには、全体の約8割を占める扁平上皮がんと、約2割の腺がんがある。扁平上皮がんなら、「*イリノテカン+*アクプラ併用療法」か「*タキソール+*パラプラチン併用療法」が行われることが多い。腺がんには、「*タキソテール+パラプラチン併用療法」が効果的であることがわかっている。手術後に化学療法と放射線療法を組み合わせた、同時化学放射線療法を行う場合もある。

●同時化学放射線療法の場合

同時化学放射線療法では、化学療法は「*シスプラチン」あるいは「タキソール+シスプラチン併用療法」が基本となっている。シスプラチンは放射線に対する感受性を高める働きがあるので、放射線療法と併用する場合は、この抗がん薬が使われることになる。

放射線療法は、体の外から放射線を照射する「外照射」と、子宮内に線源を入れて内側から照射する「腔内照射」を組み合わせて行う。外照射は、1回に1.8~2.8Gy(グレイ)で、計48~50Gyを照射する。腔内照射は1回が4Gyで、これを4~5回行う。

同時化学放射線療法は、1カ月半ほどの治療期間が必要になる。

*イリノテカン=商品名カンプト/トポテシン *アクプラ=一般名ネダプラチン *タキソール=一般名パクリタキセル *パラプラチン=一般名カルボプラチン *タキソテール=一般名ドセタキセル *シスプラチン=商品名ランダ/ブリプラチン

選ぶ治療法によって合併症は大きく異なる

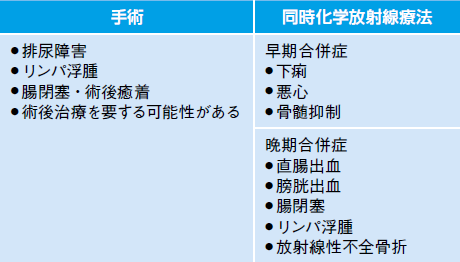

どちらの治療を選択するかによって、起きる可能性がある合併症には大きな違いがある(表4)。

「手術を受けた場合の合併症としては、リンパ浮腫がよく知られています。必ず起きるわけではありませんが、起きる可能性はあります。排尿障害は神経が傷つくことで起きます。それを防ぐために神経を温存する手術が行われていますが、がんの広がり方によっては��排尿障害が起きてしまうことがあります。腸閉塞や腸の癒着は、開腹手術を行うことで起きることがあります。腹腔鏡下手術だと、こうした合併症は起きにくいのですが、現在、腹腔鏡下手術が行えるのはⅠ(I)B1期までで、Ⅱ(II)B期は対象となっていません。今後、Ⅱ(II)B期でも行えるようになってくれば、そういった合併症のリスクは減ってくると思います」

同時化学放射線療法を受けた場合の合併症には、放射線療法を受けているときの早期合併症と、数カ月~数年経って現れる晩期合併症がある。

「1カ月半ほど集中して、抗がん薬による治療と放射線療法を行うので、その時期に、下痢、悪心、骨髄抑制といった症状が出てきます。晩期合併症では、放射線による直腸炎や膀胱炎を起こして、血便や血尿が出ることがあります」

さらに、使用する抗がん薬の種類によっても、副作用は違っている。タキソールを使えば脱毛は必ず起きるが、イリノテカンでは完全には脱毛しない。シスプラチンを使用すると入院が必要になるが、パラプラチンなら通院治療も可能である。そういったことも、治療法を選択する際には知っておくとよいだろう。

組織型、年齢などを考慮して治療法を選ぶ

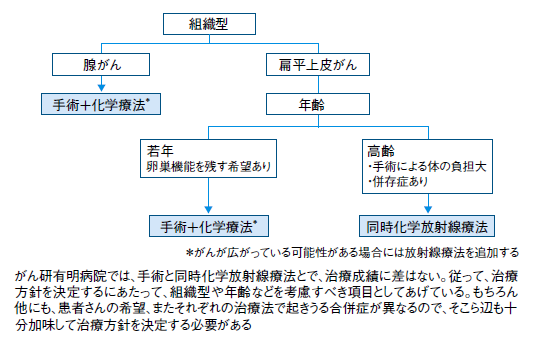

子宮頸がんⅡ(II)B期の治療法を選択するとき、どのように考えていけばよいのかを解説してもらった(図5)。

「まず重要なのは、がんの組織型です。子宮頸がんには扁平上皮がんと腺がんがありますが、腺がんは放射線療法との相性があまりよくありません。そこで、腺がんの場合には、手術と術後補助化学療法が勧められます」

一方、扁平上皮がんの場合は、手術を選択しても、同時化学放射線療法を選択しても、治療成績には差がない。どちらでもいいわけだ。

「比較的若い患者さんの場合、放射線療法を受けると卵巣機能が失われますが、手術なら温存することが可能です。抗がん薬では卵巣機能は失われないので、手術と術後補助化学療法を受けても、卵巣を温存することはできます。閉経前の患者さんでは、卵巣機能を残すために手術を選択するというのも1つの方法です」

その点、閉経後の患者さんであれば、治療成績が同じなら、同時化学放射線療法を選択することができる。

「ご高齢の場合、高血圧や糖尿病など、他の病気を持っている人も多くなります。全身状態(PS)があまりよくない場合には、同時化学放射線療法のほうがいいでしょう」

子宮頸がんⅡ(II)B期の治療は、2つの治療法が併存する状況で、単純にどちらがよいとは言い切れない。担当医からきちんと説明を受け、それぞれの治療のメリットとデメリットをよく理解した上で、自分に合った治療法を選択するのが好ましいようだ。

同じカテゴリーの最新記事

- 1次、2次治療ともに免疫チェックポイント阻害薬が登場 進行・再発子宮頸がんの最新薬物療法

- AI支援のコルポスコピ―検査が登場! 子宮頸がん2次検診の精度向上を目指す

- 第75回日本産科婦人科学会 報告 ~慈しみの心とすぐれた手技をもって診療に努める(慈心妙手)が今年のテーマ~

- HPV9価ワクチンが定期接種に! 子宮頸がんはワクチン接種で予防する

- 自己採取HPV検査とHPVワクチンの持続感染予防効果を検討 〝子宮頸がん撲滅〟を目指す2つの臨床研究~福井大学

- 定位放射線療法を併用した臨床試験も進行中 子宮頸がんの化学放射線療法

- 受診率アップのためには若い世代への意識付けが肝要 大学生に対する子宮頸がん検診啓発活動を実施~福井県

- 世界80カ国以上でHPVワクチンは定期接種に 子宮頸がんは、検診とワクチンで予防できる!

- 子宮体がん、子宮頸がんにおけるダヴィンチ手術の現状と今後 子宮体がんがダヴィンチ手術の保険適用に