アバスチンが新たな治療選択肢に! 最新の進行・再発子宮頸がん薬物療法

進行・再発の生存期間を約4カ月伸ばした

アバスチンは、これまでにも大腸がん、肺がん、乳がん、卵巣がんなどの治療に使われてきた分子標的薬である。主に血管新生(けっかんしんせい)を阻害することで、がんの増殖を抑えるとされている。

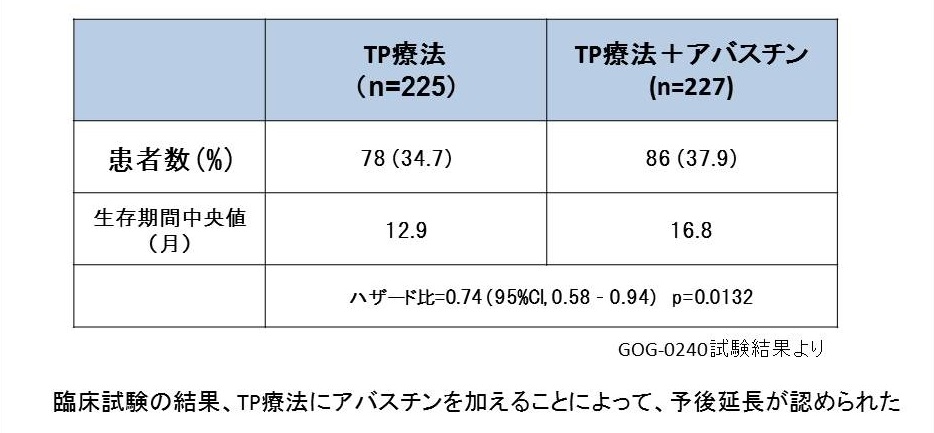

進行・再発子宮頸がんに対する有用性を証明したのは、TP療法を行うグループと、TP+アバスチン療法を行うグループを比較した「GOG-0240試験」という国際的な臨床試験だった。

この試験では、アバスチンを加えることで、生存期間が延長するという結果が得られている(図3)。TP療法を行ったグループの生存期間中央値が12.9カ月だったのに対し、TP+アバスチン療法を行ったグループでは16.8カ月だったのだ。

「生存期間を約4カ月延ばす効果が認められたことで、現在では、TP+アバスチン療法が第1選択の治療法となっています。ただし、アバスチンには特有の副作用があるため、全ての患者さんでこの薬を使えるわけではありません。つまり、アバスチンの副作用が許容される人においては、TP+アバスチン療法が第1選択になるということです」

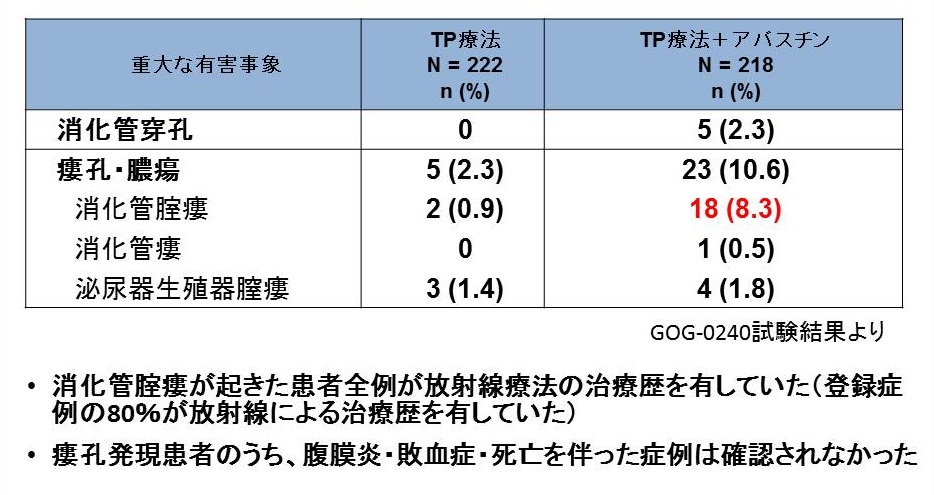

アバスチンの副作用には、それほど深刻ではないが高頻度に起こる副作用として、高血圧、たんぱく尿、鼻出血(びしゅっけつ)などがある。逆に、まれにしか起こらないが重篤な副作用としては、血栓症、消化管穿孔(せんこう)などがある。

「こうした副作用があるため、もともとたんぱく尿が出ている人や、血栓症がある人などには、アバスチンは使えません。アバスチンが使えない場合には、TP療法かTC療法が第1選択の治療となります」

とくに子宮頸がんの治療でアバスチンを使用する際に注意すべき副作用としては、消化管膣瘻(しょうかかんちつろう)がある。これは、アバスチンを使う以前の治療で放射線療法を受けている人に注意が必要な副作用で、子宮と大腸はすぐ近くにあるが、放射線の照射で直腸壁が弱くなっているため、アバスチンを使用することで穴が空き、子宮と大腸をつなぐ瘻孔(ろうこう)ができてしまうことがあるという。「GOG-0240試験」では、TP+アバスチン療法を行った人の8.3%に、消化管膣瘻が発生していることがわかっている(図4)。

「消化管膣瘻になった場合、命に関わることはまずありませんが、消化管の上流に人工肛門を造設することになります。これまでの治療で放射線療法を受けた患者さんでTP+アバスチン療法を行う場合、こうした副作用のことも十分に理解した上で、治療を受ける必要があります」

TC+アバスチン療法の臨床試験が進行中

進行・再発子宮頸がんに対するアバスチンの有用性を証明した「GOG-0240試験」では、TP療法とTP+アバスチン療法の比較が行われている。では、TC+アバスチン療法ではどうなのだろうか。

「それを証明した臨床試験は、これまでありませんでした。したがって、厳密に言えば、TC+アバスチン療法の有用性は証明されてはいません。ただ、TP療法に対するTC療法の非劣性は証明されており、恐らく同じ効果が期待できるだろうということで、実際の臨床ではTC+アバスチン療法も行われているのが現状です」

ただ、きちんとしたエビデンス(科学的根拠)がないまま、TC+アバスチン療法が行われることを危惧し、竹島さんが責任研究者となって、新たな臨床試験「JGOG-1079試験」が始まっている。

「TC+アバスチン療法の効果と有害事象を調べる第Ⅱ相試験です。TC+アバスチン療法にも、TP+アバスチン療法と同じような効果があるのかどうか、有害事象は異なるのかどうかなどを調べる臨床試験になります。まだ始まったばかりですが、70例ほどのデータを集める予定になっています」

進行・再発してしまうと治療が難しかった子宮頸がんに、新たに予後改善が期待できるとしてアバスチンが加わったことは、注目すべき点だと言えよう。今後も、新たな治療選択肢が増えることを患者側としては期待したい。

同じカテゴリーの最新記事

- 1次、2次治療ともに免疫チェックポイント阻害薬が登場 進行・再発子宮頸がんの最新薬物療法

- AI支援のコルポスコピ―検査が登場! 子宮頸がん2次検診の精度向上を目指す

- 第75回日本産科婦人科学会 報告 ~慈しみの心とすぐれた手技をもって診療に努める(慈心妙手)が今年のテーマ~

- HPV9価ワクチンが定期接種に! 子宮頸がんはワクチン接種で予防する

- 自己採取HPV検査とHPVワクチンの持続感染予防効果を検討 〝子宮頸がん撲滅〟を目指す2つの臨床研究~福井大学

- 定位放射線療法を併用した臨床試験も進行中 子宮頸がんの化学放射線療法

- 受診率アップのためには若い世代への意識付けが肝要 大学生に対する子宮頸がん検診啓発活動を実施~福井県

- 世界80カ国以上でHPVワクチンは定期接種に 子宮頸がんは、検診とワクチンで予防できる!

- 子宮体がん、子宮頸がんにおけるダヴィンチ手術の現状と今後 子宮体がんがダヴィンチ手術の保険適用に