世界80カ国以上でHPVワクチンは定期接種に 子宮頸がんは、検診とワクチンで予防できる!

世界80カ国以上で定期接種になり、将来の主流は9価ワクチン

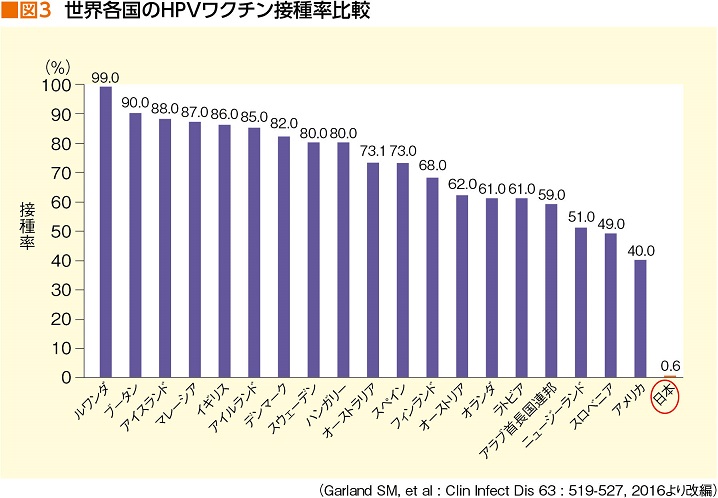

HPVワクチンは現在、100カ国を超える国で承認され、そのうち80カ国以上で国の定期接種プログラムとして遂行されている。また、男児への接種も2017年の時点で少なくとも約10カ国で行われている(図3)。

HPVワクチンには、子宮頸がんの最大の原因(高リスク型の代表)であるHPV16型と18型に対応する2価ワクチンと、16型、18型に加えて尖形コンジローマなど良性腫瘍の原因となる6型と11型の4つの型に対応する4価ワクチンがある。両者とも、初交前であればHPV16型と18型の感染予防効果はほぼ100%。ただし、「子宮頸がんの原因となる高リスクHPVは約15種類あり、16型と18型に対応する2価、4価ワクチンで防げるのは60~70%ほどと推計されています」とのこと。

HPVワクチン接種を世界に先駆け高い接種率を達成した国の1つがオーストラリアだ。2007年から4価ワクチン接種を開始し、現在では12~13歳の男女に定期接種として学校接種が行われている。さらに、2007年から2年間限定で13~26歳女性へのキャッチアップ接種、また2012年から2年間、14~15歳男児へのキャッチアップ接種を実施。こうした公的働きかけによって、2008年以降10年間のHPV16型、18型、6型、11型感染の減少率はおよそ90%、16型と18型感染の減少率が約80%という明確な成果を出している。

また近年、16型、18型に次ぐ高リスクHPVである5つの型を新たに加えた9価ワクチンの感染予防効果が、4価ワクチンに比べてさらに高いことが世界的な臨床試験で証明された。この結果を受け、オーストラリア、アメリカをはじめ、多くの国が9価ワクチンを導入し、定期接種に切り替えている。9価ワクチンを承認している国は、現在、中国も含めおよそ70カ国に及んでいるという(日本は2019年6月時点で未承認)。

また、オーストラリアでは、高いHPVワクチン接種率を背景として、2017年末には検診方法そのものが大幅に見直された。15歳までに8割以上の男女がHPVワクチン接種を行うようになり、20代前半までの女性に16型・18型HPV感染と高度上皮内病変が著しく減少したことから、検診開始年齢を18歳から25歳に引き上げ、かつ細胞診ではなく、はじめにHPV感染の有無を調べるHPVテストを導入。HPVテストが陰性ならば次のテストは5年後、陽性ならば細胞診へ進むという方法に変更された。

「このまま進めば、オーストラリアでは近い将来、子宮頸がんは希少がんに、もしくは撲滅に至ることも考えられると推計されています」と宮城さんは言及する。

子宮頸がんは、ウイルス感染が原因。ならば、ウイルス感染を予防できれば撲滅できるがんと言えるだろう。にもかかわらず、日本はいまだ若年者の子宮頸がん罹患数も死亡数も増加傾向。世界の動きに取り残されている。

日本ではなぜHPVワクチンが接種されないのか

現在、日本で承認されているHPVワクチンは、2価ワクチンと4価ワクチン。2010年に公費助成が開始され、2013年4月には2価ワクチンが定期接種になった。しかし、定期接種になったタイミングとほぼ同時に、HPVワクチン接種後の慢性疼痛症候群(CRPS)や運動障害、起立性調節障害などの多様な症状を訴える声が全国で上がり、メディアもその様子を大きく報道した。世論はあっという間に〝反HPVワクチン〟に傾き、2カ月後の同年6月、行政は定期接種の積極的勧奨を中止した。

「積極的勧奨をしないとは、定期接種の個別案内状を送らないということです」と宮城さん。定期接種自体は行われているので、対象年齢の希望者は書類を自治体に取りに行った上で指定機関に行けば無料で接種できることは今も変わらない。しかし、2010年から2013年半ばまでの約3年間、およそ70%あったワクチン接種率は一気にほぼゼロになり、その状態は現在も続いているそうだ。

HPVワクチンの推奨年齢は12~16歳。ワクチン接種を受けるか否かの選択は親の判断に委ねられる年齢だ。CRPSや起立性調節障害を訴える女児たちをテレビ放映で見た親たちが「もしわが子に同じことが起きたら……」と接種を控えたのも無理はない。

しかし、その後、全国でさまざまな形で検証が行われ、CRPSや起立性調節障害などで知られる多様な症状は、ワクチン接種に関わらず思春期の男子女子に一定の頻度で現われていること、HPVワクチン接種が始まってからその割合が上昇したわけではないことが実証されているという。

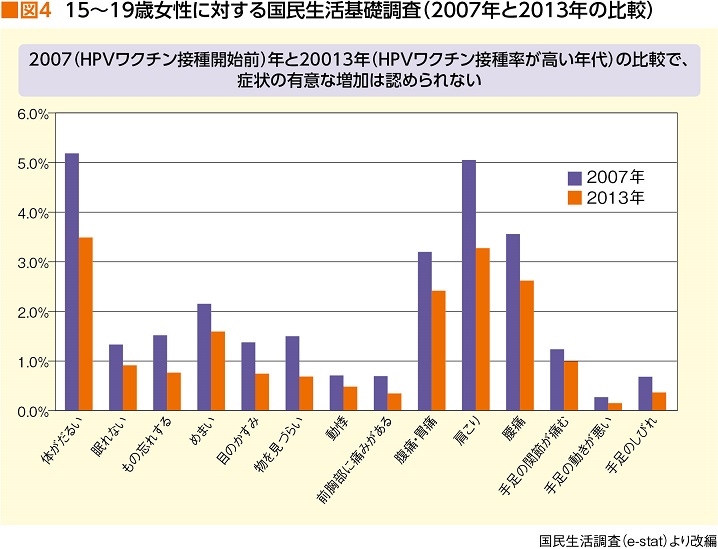

その1つが2007年と2013年の国民生活基礎調査の比較だ。

「これはHPVワクチン接種とは関係なく、国民の生活状況を推し測る調査です。この中からHPVワクチンの副作用として挙げられているさまざまな症状に準じるものを拾い上げ、ワクチン接種開始前(2007年)とワクチン接種率が約70%あった年(2013年)を15~19歳の女性で比較しました。結果は症状の頻度に差はなく、HPVワクチン接種によってこれらの症状が増幅されたとは考えられないことが読み取れます」と宮城さんは指摘する(図4)。

他にも、厚生労働省による祖父江班の調査、名古屋市が独自で行った名古屋スタディなどいくつかの検証が行われ、いずれにおいても、HPVワクチン接種の有無に関わらず、思春期の男子女子では一定の頻度でCRPSや起立性調節障害に類似した多様な症状が出ていることが報告されているそうだ。

「問題は、そうした検証をメディアが本腰を上げて取り上げず、HPVワクチンについての世界的な見解や状況を、ほとんどの日本人が知らないということです」と宮城さんは指摘し、さらに続けた。

「WHO(世界保健機関)はじめ、世界中の国々が、HPVワクチンの不安材料である多様な症状を呈する有害事象を検証した上で、直接の因果関係はないと結論づけました。とはいえ、ワクチン接種が引き金でそうした症状が出ることはない、と完全には言えません。なぜならそれは、HPVワクチンに限らず、思春期の子どもたちにいつ何がきっかけで起こるかわからない症状だからです。もしワクチン接種などの後にCRPSや起立性調節障害など何らかの多様な症状が出た場合、速やかにカウンセリングやリハビリテーションを含む認知行動療法を受けることが症状をこじらせない最善の方法だということを知っていただきたいと思います」

HPVワクチン接種に対する行政の積極的勧奨が今後再開されて多くの女子が定期接種を受けるようになることを想定し、様々な関係団体は、接種後に何か起きたときのための初期対応を徹底するマニュアル作成や医療機関の整備を行ってきたそうだ。そして現在、新たな検診プログラムの構築についても検討が始まっている。

日本がこれから考えるべきこと

日本産科婦人科学会は、国に対して、HPVワクチン接種の積極的勧奨を求める声明を繰り返し発表してきた。その背景には、すでにHPV16型と18型の感染率減少や、高度前がん病変の激減といった結果を出しているオーストラリア、デンマーク、イギリスなど、世界各国の状況がある。

アメリカでも、HPVワクチンプログラム開始前の2003~2006年と開始後の2011~2014年の14~24歳女性のHPV感染率を比較したところ、2011~2014年のHPVワクチン接種群では接種プログラム開始前に比べて感染率が98%減少、さらに2011~2014年の未接種群では2003~2006年の未接種群に比べて34%の感染率低下が確認されたそうだ。これはHPVワクチン接種者が増えたことでHPV保有者が全体的に減少し、ワクチンを接種していない人にも感染率低下が見られるという集団免疫効果が発揮された例だ。

現在の世界的動向は、子宮頸がんの60~70%を防ぐ2価、4価ワクチンから、90%以上を防ぐ9価ワクチンへ移行し、検診方法もHPV感染の有無を調べるHPVテストが採用されるようになってきた。

アメリカは細胞診とHPVテストの併用検診を行い、どちらも陰性であれば次回の検診は5年後としていたが、最近はHPVテスト単独で行い陽性者のみ細胞診を受けるという手法も、併用検診と同様に推奨している。検診方法は国によってさまざまだが、世界的には確実に若年層でのHPV感染者は減少しており、今後もさらに減少する予測が立っている。

世界の動きに反して、現在も子宮頸がんによる罹患数、死亡数が増加を続ける日本は、今後どうしたらいいのだろう?

「まず、20歳を過ぎ性交渉が始まったら、2年に1度、必ず細胞診による検診を受けてください。そして、初交開始前(12~16歳が定期接種対象)にぜひHPVワクチン接種を受けて、HPV感染そのものをブロックしましょう。ただし、ワクチンはすべてのHPVをブロックできるわけではないので、検診は必要です。検診とワクチンで予防できるのが子宮頸がんという病気なのです」

最後に、宮城さんはHPVワクチン接種が必要なのは女児だけではないことを強調して締めくくった。

「HPV感染は、決して女性だけの問題ではありません。HPVを保有する男性から女性に、あるいは女性から男性に感染するわけですし、HPVは子宮頸がんだけでなく、中咽頭がん、肛門がん、外陰がん、陰茎がんなども引き起こします。アメリカではHPVを原因とする中咽頭がん罹患数が子宮頸がん罹患数を抜いたとのデータもあり、世界的には男女ともに区別のない接種、そして9価ワクチン接種が主流になっています。女性はもちろん、男性も自身や大切なパートナー共通のリスクを認識して、HPVワクチン接種を考えるようになってほしいと思います」

同じカテゴリーの最新記事

- 1次、2次治療ともに免疫チェックポイント阻害薬が登場 進行・再発子宮頸がんの最新薬物療法

- AI支援のコルポスコピ―検査が登場! 子宮頸がん2次検診の精度向上を目指す

- 第75回日本産科婦人科学会 報告 ~慈しみの心とすぐれた手技をもって診療に努める(慈心妙手)が今年のテーマ~

- HPV9価ワクチンが定期接種に! 子宮頸がんはワクチン接種で予防する

- 自己採取HPV検査とHPVワクチンの持続感染予防効果を検討 〝子宮頸がん撲滅〟を目指す2つの臨床研究~福井大学

- 定位放射線療法を併用した臨床試験も進行中 子宮頸がんの化学放射線療法

- 受診率アップのためには若い世代への意識付けが肝要 大学生に対する子宮頸がん検診啓発活動を実施~福井県

- 世界80カ国以上でHPVワクチンは定期接種に 子宮頸がんは、検診とワクチンで予防できる!

- 子宮体がん、子宮頸がんにおけるダヴィンチ手術の現状と今後 子宮体がんがダヴィンチ手術の保険適用に