受診率アップのためには若い世代への意識付けが肝要 大学生に対する子宮頸がん検診啓発活動を実施~福井県

講義を通して、早期発見の大切さと検診の必要性を知ってもらう

講義は、福井県内の5つの大学の2回生が対象。各大学毎年1回ずつで、2018年度は女子学生664人、男子学生522人の計1,186人が受講した。

講義の内容は『女性のからだについて』、『性感染症、子宮頸がんについて』、『子宮頸がん検診について』の3項目。スライドを用いて、知野さんが講義を行う。

最初に、子宮頸がんの罹患率が20~30歳代で増加傾向にあり、この現象は先進国で日本だけであること、女性が結婚や妊娠を経験する年代と罹患率のピークが重なることを説明。この病気は女性だけの問題ではなく、男性にとっても恋人や妻、家族といった自分の大切な人々に関わる問題であることを認識してもらう。

『女性のからだについて』の項目では、月経や妊娠についての基礎知識のほか、昔の女性は初潮年齢が遅く妊娠・出産回数が多かったので生涯月経回数は50~100回だったのに対し、現代女性は初潮年齢が早まり妊娠・出産回数は減ったため、生涯月経回数が約450回に増えていること、それに伴い子宮内膜症・乳がん・卵巣がん・子宮体がんのリスクがアップしていることを解説する。

『性感染症、子宮頸がんについて』では、性器クラミジア感染症や性器ヘルペス、尖圭(せんけい)コンジローマなどの性感染症について、パートナーも一緒に治療しないと意味がないこと、不妊の原因になる可能性もあること、これらの予防にコンドームの使用が有効であるが100%防げるわけではなく、帯下(おりもの)の異常や不正出血の際には性感染症の可能性も考える必要があることなどを説明。

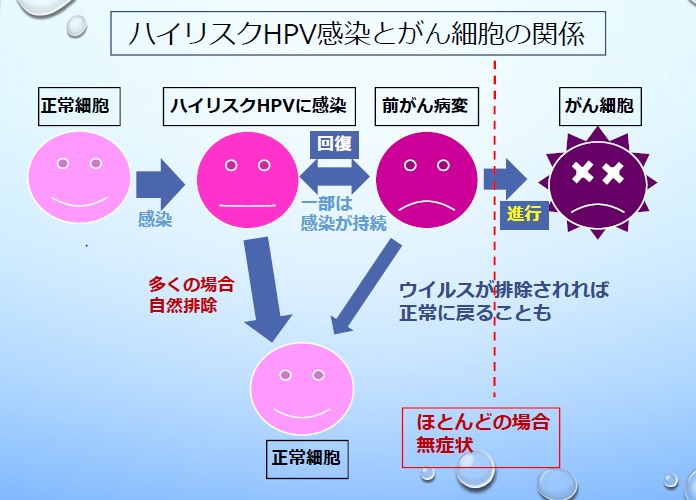

さらに子宮頸がんについてはHPVの感染が原因であり、感染自体は稀(まれ)ではないこと、ハイリスクHPVに感染した人の一部の人で細胞ががん細胞に進行すること(図3)、がんの初期症状はほとんどないこと、治療についての概略などを説明する。

また、手術後の副作用として起こりうるリンパ浮腫や、知野さんが実際に担当した30歳代の患者さんの経験談を紹介する。治療で子宮を摘出したために妊娠できなくなった例や��診断された時はがんが進行していて、摘出術のほか放射線治療や抗がん薬治療が必要になったシングルマザーの例などだ。病巣の摘出写真なども公開する。

「決して学生さんを怖がらすのが目的ではないのですが、早期であれば治療も比較的簡単で、副作用も少なくて済むこと、そのためには検診で早期発見することが大切だということを理解してほしいのです」と、知野さんはその目的を述べる。

『子宮頸がん検診について』では、対象が20歳以上の性行為の経験のある女性で、2年に1回行うこと、問診・視診・細胞診を行うこと、その後の流れなどを説明。もし異常があればHPV検査やコルポスコピー検査(腟拡大鏡検査)といった精密検査を受ける。そこで異常なし、もしくは軽度であれば経過観察となり、異常ありの場合は程度により経過観察か治療へ進む。子宮頸がん検診で異常であっても、すぐに手術に結びつくわけではない。

若い世代こそ、積極的な検診受診を

講義の最後には、学生にアンケート調査を行っている。

「衝撃的だったのは、子宮頸がんの原因がHPVであることを知っていた学生が、どの大学でも30%しかいなかったことです。また、自治体が子宮頸がん検診無料クーポンを発行していることも知られていませんでした。福井県内の大学生の子宮頸がんに対する認識の低さが露呈した形です。受診率アップのためには、自治体や大学による積極的な情報提供が必要であると感じました」

どんな検診だったら受診するかという質問に対しては、

「まず無料であること、そして担当医師が女性であること。さらに大学で受けられることが上位に挙がりました。この意見を受けて福井県保健予防課では、福井県健康管理協会にご協力いただき、2019年には2つの大学に対して講義2週間後に検診車を派遣しています」

しかし、学生にとってハードルとなるのが、〝検診を受ける=性体験あり〟ということ。周りの友人たちに知られてしまうのを躊躇(ちゅうちょ)して受診に至らない学生もいるだろうと、知野さんは推測する。しかし、こんなこともあった。

「受講したある男子学生が、自分には好きな女性がいて、彼女を大切にしたいと思っているので、性感染症についてもっと詳しく知りたいと言ってきたのです。これは嬉しかったし、講義を行った甲斐があったと思いました」

他にも学生からは、検診を広めるための多くの意見が寄せられたという。その点からも、この講義による意識付けは十分有用であると知野さんは考えている。

「子宮頸がん検診は数分で終わります。がんの一歩手前の状態や、症状のない早期の子宮頸がんを発見することができれば、子宮摘出をしなくて済むかもしれません。将来、子どもを産む可能性のある若い世代の女性こそ、積極的に子宮頸がん検診を受けてほしい」と、知野さんは力説する。

同じカテゴリーの最新記事

- 1次、2次治療ともに免疫チェックポイント阻害薬が登場 進行・再発子宮頸がんの最新薬物療法

- AI支援のコルポスコピ―検査が登場! 子宮頸がん2次検診の精度向上を目指す

- 第75回日本産科婦人科学会 報告 ~慈しみの心とすぐれた手技をもって診療に努める(慈心妙手)が今年のテーマ~

- HPV9価ワクチンが定期接種に! 子宮頸がんはワクチン接種で予防する

- 自己採取HPV検査とHPVワクチンの持続感染予防効果を検討 〝子宮頸がん撲滅〟を目指す2つの臨床研究~福井大学

- 定位放射線療法を併用した臨床試験も進行中 子宮頸がんの化学放射線療法

- 受診率アップのためには若い世代への意識付けが肝要 大学生に対する子宮頸がん検診啓発活動を実施~福井県

- 世界80カ国以上でHPVワクチンは定期接種に 子宮頸がんは、検診とワクチンで予防できる!

- 子宮体がん、子宮頸がんにおけるダヴィンチ手術の現状と今後 子宮体がんがダヴィンチ手術の保険適用に