渡辺亨チームが医療サポートする:子宮頸がん編

さまざまな障害を乗り越えて、ついに放射線化学療法の治療を受けた

2a期の子宮頸がんになった山下佳代さん。

担当医から「手術か、放射線治療か」の選択を迫られた中で、彼女が密かに希望の灯を託そうとしたものがあった。

放射線治療でもない、抗がん剤治療でもない。

その両者を組み合わせた放射線と抗がん剤の同時併用療法であった。

どうしても放射線化学療法を受けたい

2004年1月20日、2a期の子宮頸がんに対して、「手術か、放射線治療か」の選択を迫られていた山下佳代さん(仮名)は、K医師の紹介でC大学病院婦人科のM教授にセカンドオピニオンを求めて受診した。佳代さんは関心を持っている放射線化学療法(放射線と抗がん剤の同時併用)について、インターネットを使ってもう一度懸命に勉強し直していた。そして、この日、M教授に「どうしても放射線化学療法で治療を受けたい」と主張するつもりだった。

「放射線と抗がん剤の同時併用療法を求めてご相談に見えたそうですね。ご存じだと思いますが、この治療法は日本全体でもまだあまり行われていません。この病院でも3年ほど前に始めたばかりで症例は少なく、まだ生存率のデータも出ていません。それに、日本では子宮頸がんに対する放射線治療は、基本的に手術できない患者さんを対象にしており、放射線化学療法の対象もほぼ同じ患者さんになっています。つまり、手術で取りきれそうな場合は、できる限り取る方向性は変わっていません。その意味では、山下さんは放射線化学療法の対象にならないのですが(*1放射線化学療法の適応)」

M教授は佳代さんに最初にこう説明した。しかし、これは、佳代さんにとって、あらかじめ予想していたことである。

「でも、先生、子宮頸部扁平上皮がんに対しては、手術と放射線治療で予後は変わらないし、欧米では放射線単独よりは化学療法を同時併用するほうが予後がよくなることが証明されているそうですね。それなのにどうして日本では行われていないのですか? 私は手術を受けて、あとで悔やむことになりたくないのです」

佳代さんの思わぬ“反撃”にあって、M教授は目を丸くし、「うーん」と考え込んでしまった。そしてしばらくして、ようやく口を開く。

「とてもよく勉強されたんですね。でも、日本でいくつかの施設で行われている放射線化学療法は、欧米とはやり方が違っているんですよ。ですから、欧米のエビデンス(根拠)をそのまま日本にあてはめてよいかはわかりません。つまり日本では、手術や放射線治療より放射線化学療法の成績がいいかどうかはまだわかっていないんです(*2日本と欧米の放射線化学療法の違い)」

「でも、私は手術を受けてリンパ浮腫や排尿、排便障害などの合併症���苦しむよりは、日本の放射線化学療法が欧米より成績が劣るかもしれなくてもそちらに賭けたいと思います。ぜひこの病院で放射線化学療法を受けさせてください」

M教授はこの熱心な佳代さんの申し出に、おおいに心を動かされた。

「わかりました。山下さんが当院の放射線化学療法の対象にならないといっても、別にやってはいけないというわけでもありません。山下さんのご希望に沿って、精一杯やらせていただきましょう」

放射線治療は“楽勝”と思ったが

2003年4月25日、佳代さんはK大学病院に入院する。早速1日目から放射線化学療法の治療が始まった(*3放射線化学療法の治療スケジュール)。

まず体外からの放射線照射を行うために、お腹とお尻に油性インクでマークがつけられる。治療台にパジャマを着たまま仰向けに寝て、マークのところだけ開いて、このマークを狙って放射線が当てられるのだ。

「しばらく動かないでくださいね」

この声で、最初は後ろから約30秒間の照射が行われた。続いてお腹のほうに同じく約30秒間の照射が行われる。

「痛くも熱くもないわ。がんと戦っているなんて信じられない」

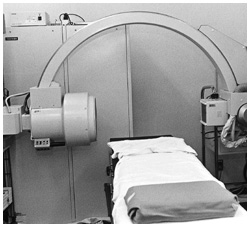

腔内照射用の装置。

外部照射に比べて1回の照射量は多い

佳代さんは照射を受けながら、こんなふうに思う余裕さえあった。2週間あとに始まる腔内照射も、欧米では1日がかりで行われて患者の負担が大きい「低線量率照射法」という方法を使っているのに、日本では短時間で終わり患者の負担が小さい「高線量率照射法」が用いられることになっている(*4高線量率照射法と低線量率照射法)。

もっともそのあと、病室に戻って点滴が始まると、佳代さんは「“楽勝”ではないわ」と思い知らされることになる。最初は4時間ほどかけて生理食塩水が点滴され、次に輸液に混ぜた抗がん剤のシスプラチンの点滴、さらに再び生理食塩水が点滴される。合計10時間以上チューブにつながれっぱなしで、その間2~3時間おきに尿意をもよおし看護師を呼ばなければならない。

「こんなのを6週間も続けるなんて、耐えられるかしら」

仕事が終わって、見舞いに立ち寄った夫に、もう愚痴をこぼしていた。

退院の日、苦労した後の満足感

2004年3月10日、佳代さんは退院の日を迎えた。「いつ終わるのか」と憂鬱になることもあったけれど、終わってみればあっというまに過ぎてしまったような気がする。ちょっと下痢が続いたこともあったし、しばらくはあまり水分もとれずたくさん点滴をされたこともあった(*5副作用に対するケア)。放射線が直接当てられる肛門、外陰部、下腹部の皮膚がヒリヒリして困ったこともあり、これは塗り薬をもらって対処した。入院時の体重は50キロを超えていたが、今は48キロとなっている。

それでも、今は気分も悪くないし、むしろ体が軽くなって爽快感さえある。がん患者の先輩であるS子さんのように手術で痛い思いをすることもなかったし、入院途中の週末には外泊もして、親子3人水入らずの団欒を過ごすこともできた。時々、「通院でも治療できたのではないかな」と思ったことさえある(*6放射線化学療法の外来治療の可能性)。

退院直前に、M教授からMRI画像を見せてもらった。入院時に4センチ近くあった腫瘍が1センチくらいになっている。体積からいえば数10分の1くらいだ。

「1センチ幅の中では、腫瘍は抜け殻のような状態になっています。これは1、2カ月すると、画像でも確認できなくなっていると思いますよ」

和やかな表情で、教授はそう話していた。

「放射線化学療法を知らない人や受けられない人もいるのに、自分はM教授に希望する治療を受け入れてもらうことができた(*7放射線化学療法のための環境)。今まで『すべて先生にお任せします』といってきた自分が、一生懸命調べたうえで勇気を出して希望した結果が受け入れられ、その結果にとても満足している。『災い転じて福となす』だったのではないだろうか」

佳代さんはそんなふうに思っていた。

同じカテゴリーの最新記事

- 1次、2次治療ともに免疫チェックポイント阻害薬が登場 進行・再発子宮頸がんの最新薬物療法

- AI支援のコルポスコピ―検査が登場! 子宮頸がん2次検診の精度向上を目指す

- 第75回日本産科婦人科学会 報告 ~慈しみの心とすぐれた手技をもって診療に努める(慈心妙手)が今年のテーマ~

- HPV9価ワクチンが定期接種に! 子宮頸がんはワクチン接種で予防する

- 自己採取HPV検査とHPVワクチンの持続感染予防効果を検討 〝子宮頸がん撲滅〟を目指す2つの臨床研究~福井大学

- 定位放射線療法を併用した臨床試験も進行中 子宮頸がんの化学放射線療法

- 受診率アップのためには若い世代への意識付けが肝要 大学生に対する子宮頸がん検診啓発活動を実施~福井県

- 世界80カ国以上でHPVワクチンは定期接種に 子宮頸がんは、検診とワクチンで予防できる!

- 子宮体がん、子宮頸がんにおけるダヴィンチ手術の現状と今後 子宮体がんがダヴィンチ手術の保険適用に