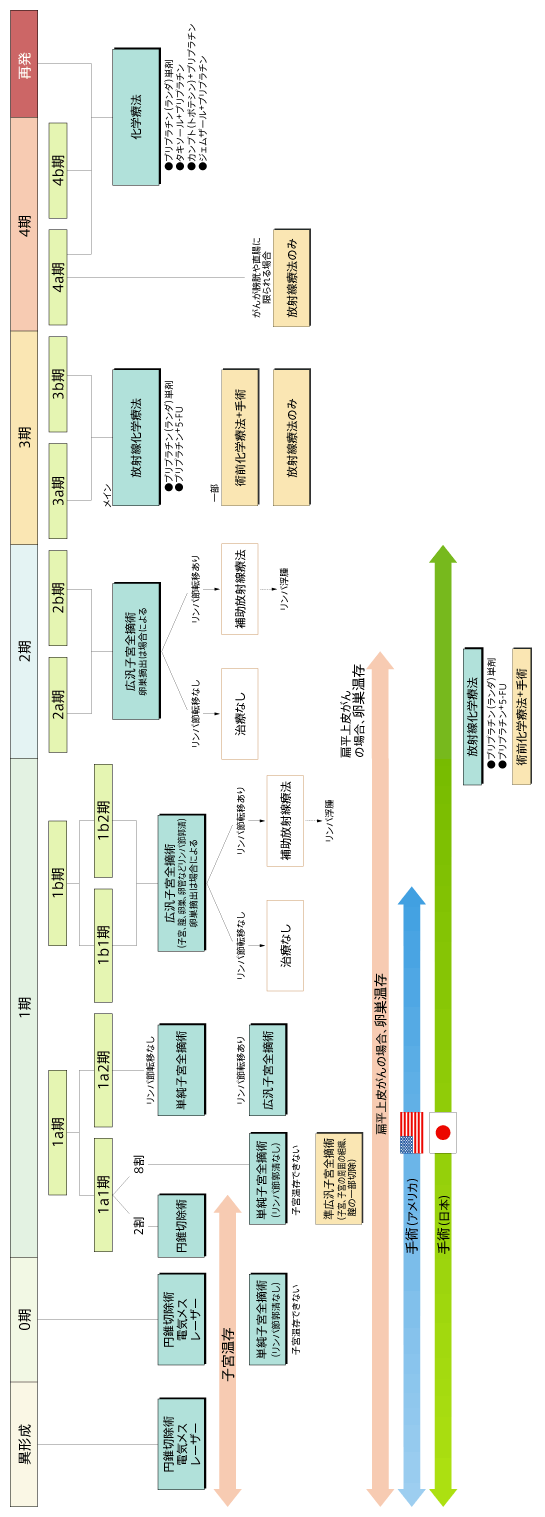

進行別 がん標準治療 放射線治療をするには抗がん剤も同時に行うのが欧米の標準治療

0期のうちなら子宮も温存できる

紀川さんによると「何年かは0期、すなわち上皮内がんの段階にとどまり、それから浸潤が始まる」といいます。この段階までに発見できれば、治る可能性が極めて高いのはもちろん、子宮を残すことも可能です。

異形成の段階であれば、円錐切除術といって、電気メスやレーザーで子宮の入口を円錐形に切り取る手術で治療ができます。円錐切除術は、診断を目的に行われることもあり、その結果によっては子宮を摘出することもあります。異形成の段階ならば、これで治療は終了します。円錐切除術では、子宮は残るので、妊娠も可能です。日帰り、あるいは1泊ほどの入院でできる治療です。

「以前は、異形成のみが対象でしたが、最近は半数以上の施設で0期でも円錐切除術で治療が行われています」と紀川さん。0期の場合、手術で子宮を摘出する場合でも、単純子宮全摘手術といって、リンパ節郭清などを行わずに子宮だけを摘出する方法が中心です。では、どこまでが円錐切除の適応になるのか、つまり子宮を残せるのか。その境目として今、検討されているのが1a1期という段階です。

術中の様子

術直後の様子

術後9週。がんはきれいに消失。

1期~2期

子宮を残せるかどうかの境目は1a1期

1期は、子宮頸部にがんがとどまる段階です。これも、がんがどこまで食い込んでいるかで、さらに詳しく分類されています。

基底膜を越えてがんが深く浸潤したものが1期のがんですが、このうち食い込み方が5ミリ以内にとどまるものを1a期、5ミリ以上深く食い込んでいれば1b期になります。さらに、1a期でも食い込み方が3ミリ以内にとどまるものを1a1期と分類しています。

現在、円錐切除術で子宮が残せるのではないかと、検討され���いるのがこの段階です。紀川さんによると「現在、1a1期症例の2割ぐらいが子宮を残して治療しています。しかし、まだ再発例もあり、さらなる検討が必要」とのことです。1期は治る可能性が高いがんであるだけに、慎重に検討が行われているのです。

これが3ミリを超えた1a2期になると「リンパ節転移の可能性も出てくるので、子宮摘出が基本になる」そうです。

手術か放射線治療か、日米で格差

放射線治療の光景

子宮頸がんの治療に用いる

腔内照射の装置

1a2期以降は、日本では子宮を摘出するのが一般的です。しかし、子宮頸がんの大半は、放射線治療も効果があります。手術か放射線治療か。これは、欧米と日本でかなり考え方に差があるようです。

さて、1期でもがんが基底膜を5ミリ以上越えて深く食い込むと1b期になります。さらに、1b期はがんの大きさが4センチ以内かそれより大きいかで、1b1期と1b2期に分類されています。

2期は、がんが子宮頸部を越えて縦、あるいは横方向に食い込んだ状態です。腟壁のほうに縦に伝って広がり、腟の下3分の1に達していない、つまり上3分の2にとどまるのが2a期です。横に広がりまだ骨盤には達していない状態が2b期です。

なぜこうした分類をするかというと、「結局、手術ができるかどうかの分類なのです」と紀川さん。「骨盤の壁までがんが浸潤してしまうと手術ではとりきれなくなります。また、腟壁も3分の2以上広がってしまうと、膀胱をとらないと腟がはがれなくなってしまうのです。つまり、解剖学的に手術できる範囲が2期なのです」。

これでわかるように、日本では2b期までが手術の対象とされています。ところが、アメリカでは手術の対象は1b1期、つまり子宮頸部にとどまる4センチ以下のがんまでになっています(2a期も含む)。これは、アメリカでは以前から放射線治療が主流で、「1b1期以上は、手術をしてもリスクが大きく、取るメリットがない。放射線治療で十分」という認識があるからです。

浸潤がんに対する手術としては、リンパ節をかきとり、子宮と腟の一部を摘出する広汎子宮全摘術が標準です。卵巣を摘出するかどうかは、ケースによって異なります。手術でリンパ節の郭清を行えば、下肢に浮腫が起こる可能性も高く、神経を傷つければ膀胱マヒや直腸マヒなどの後遺症を残す危険もあります。

アメリカではこうしたリスクをおかすよりは、放射線治療が選ばれているのです。日本人に比べて糖尿病などの合併症が多いこと、皮下脂肪が厚く手術がしにくいことなども、その理由のひとつと考えられます。歴史的に手術をがん治療の中心にすえてきた日本とは、かなり認識に違いがあるのです。

治療成績はどちらがよいか

では、実際に手術と放射線治療を比べると、治療成績に差はあるのでしょうか。

紀川さんによると「日本では手術できない高齢者や若い人なら進行がんの人だけを対象に放射線治療が行われてきました。一方アメリカでは、日本なら手術する1b2期や2a期の人も含めて放射線治療が行われているので、かなり治療成績が良いのです。背景が異なるので成績を比較することは非常に難しい」といいます。

つまり、アメリカでは早い段階の人から放射線治療を行っているので、治療成績がおのずと高くなっているのです。たとえば、1b期から2a期では放射線単独での5年生存率は58パーセント、1a2期から2a期では71パーセントという報告もあります。

ただし、放射線治療にも副作用があります。放射性の直腸炎や膀胱炎などの炎症が起こります。さらに腔内照射(子宮内部に管を入れて子宮の内側から放射線を照射する方法)などを行うと、*晩期障害といって治療後長くたってから、膀胱と腟、あるいは直腸と腟などの間に「瘻」といって穴があく危険も少ないながらあります。そのため、人工肛門が必要になることもあるのです。

*晩期障害=放射線治療の副作用のうち、治療後半年から数年経って現れる放射性直腸炎、食道狭窄などの障害。全体の5%程度

同じカテゴリーの最新記事

- 1次、2次治療ともに免疫チェックポイント阻害薬が登場 進行・再発子宮頸がんの最新薬物療法

- AI支援のコルポスコピ―検査が登場! 子宮頸がん2次検診の精度向上を目指す

- 第75回日本産科婦人科学会 報告 ~慈しみの心とすぐれた手技をもって診療に努める(慈心妙手)が今年のテーマ~

- HPV9価ワクチンが定期接種に! 子宮頸がんはワクチン接種で予防する

- 自己採取HPV検査とHPVワクチンの持続感染予防効果を検討 〝子宮頸がん撲滅〟を目指す2つの臨床研究~福井大学

- 定位放射線療法を併用した臨床試験も進行中 子宮頸がんの化学放射線療法

- 受診率アップのためには若い世代への意識付けが肝要 大学生に対する子宮頸がん検診啓発活動を実施~福井県

- 世界80カ国以上でHPVワクチンは定期接種に 子宮頸がんは、検診とワクチンで予防できる!

- 子宮体がん、子宮頸がんにおけるダヴィンチ手術の現状と今後 子宮体がんがダヴィンチ手術の保険適用に