腺がんで威力を発揮、局所進行がんの根治をめざす 子宮頸がんの重粒子線治療

重粒子線治療の期待される治療効果

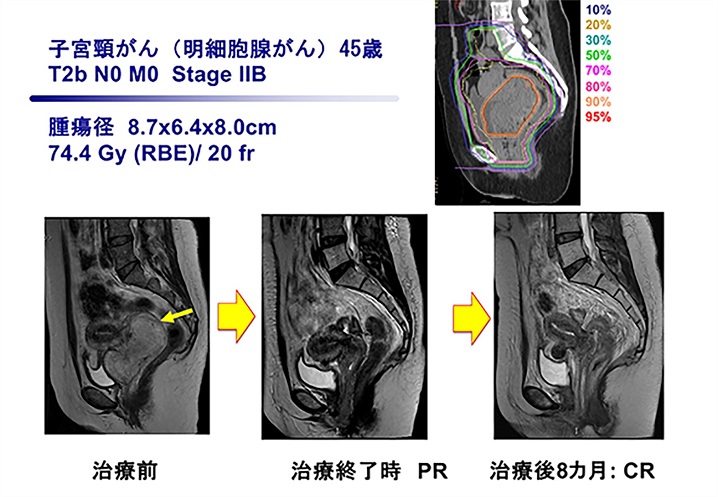

治療スケジュールは、週4回(火曜日~金曜日)照射し、これを5週間続ける(20回)。1回の治療時間は、CTを撮って照射位置合わせに10~15分、実際の照射時間は1~2分間、トータルで20~30分で終わる。合計の線量は扁平上皮がんの場合は72Gy(グレイ)、腺がんの場合は74.4Gy。

子宮頸がんの場合、初めは広く照射して(全骨盤照射)、次に子宮全体に、最後は腫瘍だけに当てるのが特徴。通院治療も可能だが、抗がん薬シスプラチン(一般名)との併用療法の場合は、ハイドレーション(点滴による水分補給で腎機能を保護する)が必要なため入院で行う。

以下、QST病院における治療実績を紹介しよう。

1995年4月から2018年12月までの間の250例の局所進行子宮頸がんに対し、重粒子線治療が実施された。子宮頸部扁平上皮がんについては、6cmを超える腫瘍において、5年局所制御率は70%と良好な成績が示された。

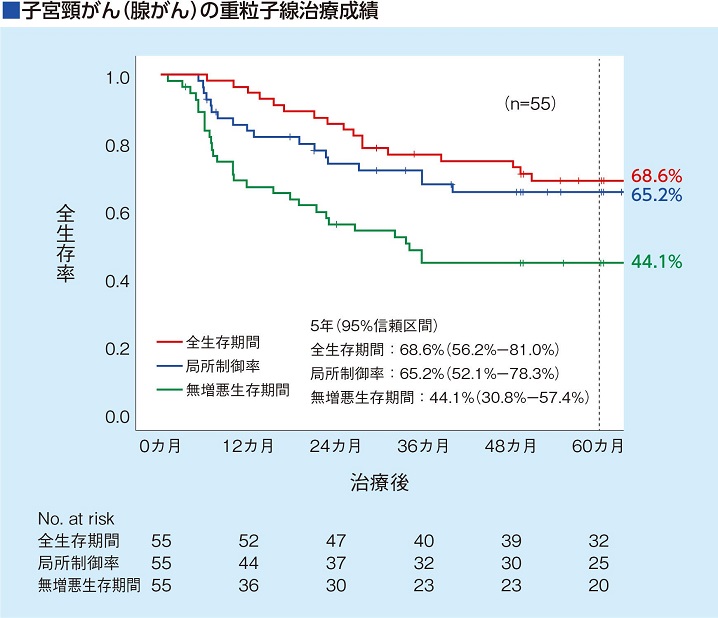

子宮頸部腺がんについては、症例数55人の最新のデータが出ている(QST病院と群馬大学医学部附属病院重粒子線医学センター共同)。重粒子線治療単独で全生存率(OS)は68.6%、局所制御率(LC)65.2%、無増悪生存期間(DFS)44.1%であった。

ネックは高額な治療費だが、保険適用の申請中

重粒子線治療の効果をさらに上げるために、いくつかの試みが始まっている。

1つは、重粒子線と小線源の併用療法。重粒子線治療を4週間行った後、小線源による腔内照射を3回行う。

「子宮は、周りを腸管などに取り囲まれているので、どうしても腸管を避けられないことがあるので、小線源療法を併用して腸穿孔(せんこう)や腸の炎症を防ぐ効果を狙っています」

若月さんの出身である群馬大学の重粒子線医学研究センターですでに実施されて、成果をあげている。現在、QST病院でも実施に向けて準備を進めている。

もう1つは、遠隔転移を抑制することを目的として、免疫チェックポイント阻害薬との併用療法の開発である。すでに千葉大学との共同研究として、局所進行子宮頸がんに対する重粒子線と免疫チェックポイント阻害薬イミフィンジ(一般名デュルバルマブ)併用療法の医師指導治験が始まっている。

「もともと放射線と免疫チェックポイント阻害薬は相性がいいので、重粒子線と���相乗効果にも期待をしています」(若月さん)

ただ、高い治療効果が期待できる重粒子線治療だが、高額な費用の問題がある。子宮頸がんで重粒子線治療を受けるには、先進医療の対象となっているとはいえ、約300万円強の費用がかかる。最近はがん保険などの「先進医療特約」に加入している人が多いとはいえ、重粒子線治療を受けたい人にとって高いハードルとなる。

2021年春に、山形大学に重粒子線センターがオープンして、治療施設はQST病院を含めて全国で7カ所になった。そこで、もう1つ上げるとすると、放射線科医や医学物理士などの人材確保も重要となる。

「今後は、陽子線治療はIMRT(高度変調放射線治療)などと同様に標準治療として普及していくと考えられます。重粒子線治療は、陽子線治療やIMRTでは根治が困難な難治性のがんに対して重要な役割を担っていくでしょう。現在、子宮頸がんを含めて保険適用の申請を行っているので、来年の改定で認められることを期待しています」と若月さんは話を締めくくった。子宮頸がんⅣA期でも根治が望める重粒子線治療が早く保険適用になることを期待したい。

同じカテゴリーの最新記事

- 1次、2次治療ともに免疫チェックポイント阻害薬が登場 進行・再発子宮頸がんの最新薬物療法

- AI支援のコルポスコピ―検査が登場! 子宮頸がん2次検診の精度向上を目指す

- 第75回日本産科婦人科学会 報告 ~慈しみの心とすぐれた手技をもって診療に努める(慈心妙手)が今年のテーマ~

- HPV9価ワクチンが定期接種に! 子宮頸がんはワクチン接種で予防する

- 自己採取HPV検査とHPVワクチンの持続感染予防効果を検討 〝子宮頸がん撲滅〟を目指す2つの臨床研究~福井大学

- 定位放射線療法を併用した臨床試験も進行中 子宮頸がんの化学放射線療法

- 受診率アップのためには若い世代への意識付けが肝要 大学生に対する子宮頸がん検診啓発活動を実施~福井県

- 世界80カ国以上でHPVワクチンは定期接種に 子宮頸がんは、検診とワクチンで予防できる!

- 子宮体がん、子宮頸がんにおけるダヴィンチ手術の現状と今後 子宮体がんがダヴィンチ手術の保険適用に