小児がんの新薬開発で再発治療の充実を!

医師主導治験に開かれた道

これまでの国内の製薬企業による小児がん領域の治験は、2013年に神経芽腫を対象にしたものが1件行われただけだ。つまり、小児がんの薬剤はほとんど開発されていないということになる。

状況を改善するために追い風となったのが、医師主導試験の導入だ。2002年の薬事法改正に伴い、2003年7月から日本でも医師主導の治験が実施できることとなった。医師主導治験の目的は、採算性などの面から治験の実施に踏み切らない製薬企業に変わり、臨床現場で必要性の高い医薬品や医療機器について治験を行えるようにするというものだ。

「当初はドラッグラグの解消が対象でした。世界で進んでいる医療の後ろを追いかけていくものです」

しかし、河本さんの狙いはさらに先にあった。

「日本では、再発治療が成立していません。欧米に比べると再発後の予後が悪いのです。米国は神経芽腫の長期生存者が存在するのですが日本では存在しません。新しい方法で、再発治療を確立できないかと研究を始めました」

河本さんは自身で製薬会社を回り、開発の必要性と協力を訴えた。

2015年4月、河本さんは小児ハイリスク神経芽腫を対象に、分化誘導療法薬の医師主導治験を始めた。治験を行う薬剤は欧米で神経芽腫の標準治療として使われているイソトレチノインと同じビタミンA類似薬で、同薬の1割以下の濃度で神経芽腫に作用したことが国立がん研究センターの研究所の解析で確認されたもの。ちなみに、日本ではイソトレチノインは承認されていない。

治験は、難治性神経芽腫の治療後の再発抑制策として抗GD2抗体を用いた免疫療法の医師主導治験を共同で実施したことのある大阪市立総合医療センター、九州大学病院と共同で実施している。

現在は第Ⅰ相試験が進行中。目的は投与量を決めることで、「試験としては最速」で進んでいるそうだ。第Ⅱ相試験は2016年初頭の予定だという。

小児がんに対する人材の養成や教育も今後の課題

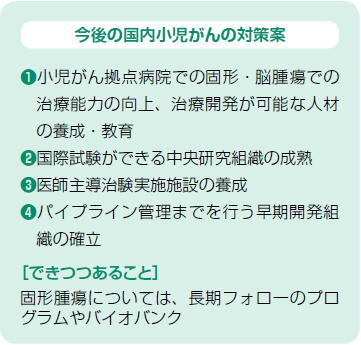

小児がんでは、治療だけでなく患者が大人になるまでの長期フォローも大切になってくる。これについては、小児科医などが中心となり、生殖に関することや、精神的なことなどを専門医に相談できるよう窓口を設けるなどの対応がなされている。米国や英国ではさらに取り組みが進んでいて、ポータルサイトなどで対��しているが、日本もそれらの先進事例に習おうとする取り組みが始まっているそうだ。

河本さんは、今後の小児がんへの対策に意見を持っている。

「医師主導治験実施施設の養成はもちろんです。また、小児がん拠点施設を作ることはよいのですが、放射線治療医が足りなかったり、PET検査ができなかったりということがあります。人材の養成や教育が必要です」

希少がんとして対応が遅れてきた小児がんでの治療開発促進が期待される。

同じカテゴリーの最新記事

- 小児がんに対する陽子線治療の全国4施設調査結果 2016年4月から保険診療に

- 活発な議論が出来るカンファレンス 診療科をつなぐ接着剤

- 小児がんの新薬開発で再発治療の充実を!

- 政府も動き出した希少がん対策

- 小児がん看護で先進的なトータルケアを実践する聖路加国際病院 ナースはあくまでも患者さんとその家族の側に

- 2010年に臨床試験がスタート~治療の進歩に大きな可能性が~ 新薬の登場で変わる小児白血病の治療

- 先見性を持った活動を展開し続ける「財団法人がんの子供を守る会」 がん医療とそのサポート体制を患者側から変えてきた40年の闘いの軌跡

- 小児がんで苦しむ子どもたちとその家族を救いたい ゴールドリボン運動のさらなる推進への熱き想い

- 多施設共同研究で進歩する小児血液がんの治療 リスク分類に基づいた「層別化治療」が進む小児白血病