手術技術、化学療法、遺伝子診断、そしてチーム医療が重要 治療成績が向上する小児脳腫瘍

●その3 代表的な小児脳腫瘍と治療

小児の5大脳腫瘍

小児脳腫瘍治療の現状を大まかにまとめたが、実際にはほとんど個別治療といってもいいほど、治療選択に幅がある。小児の代表的な脳腫瘍について簡単にまとめた。

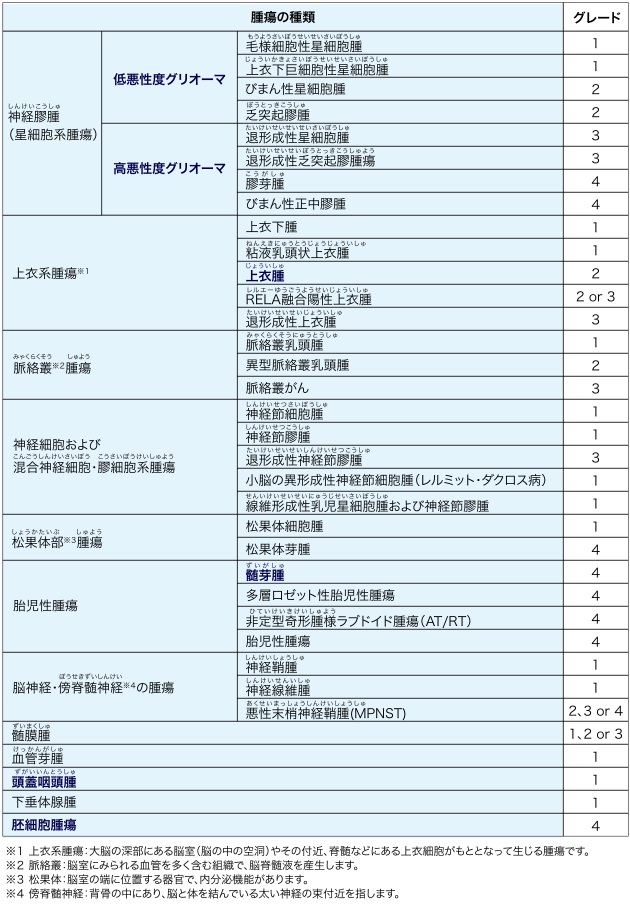

「脳腫瘍は非常に種類が多いですが、一般的に小児によく見られる脳腫瘍と考えられているのは、星細胞系腫瘍、胚細胞腫瘍、髄芽腫、頭蓋咽頭腫、上衣腫の5つです」と佐藤さん。

①星細胞系腫瘍(または神経膠腫:グリオーマ)

神経細胞を固定している神経膠細胞(星形をしている)が腫瘍化する。小児に最も多いのは低悪性度グリオーマの毛様細胞性星細胞腫(グレード1)で、小脳半球や大脳の浅い部分に発生したものは手術のみで完治することが多いが、視神経、視床下部、脊髄などで全摘出できない場合は慎重な後療法が必要である。ほかに、びまん性星細胞腫(グレード2)、乏突起膠腫(グレード2)などがあるが、この2つはWHOの2016年改訂で共通の遺伝子変異なら同じカテゴリーに分類された。悪性度が高いものは、退形成性星細胞腫(グレード3)、退形成性乏突起膠腫(グレード3)だが、小児ではこの遺伝子変異はまれで大人とは違うようである。

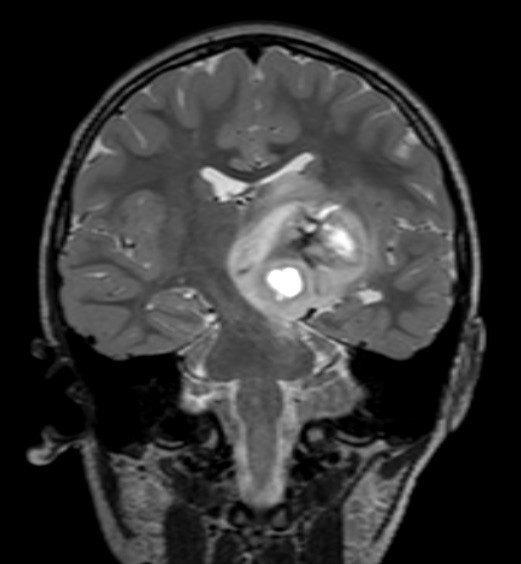

小児脳腫瘍で最も難治(なんち)なのは、脳の正中深部にできる脳幹グリオーマ(橋グリオーマ)と呼ばれてきた。このびまん性星細胞腫は生物学的な特性や病気の経過は違うにもかかわらず、形態は似ているため成人のグリオーマと一緒に扱われてきた。が、小児のびまん性星細胞腫に特徴的な遺伝子変異が見つかり、「びまん性正中グリオーマH3 K27M変異」という分類が正式に定義されたという。治療成績向上に向けた研究が進められているが、残念ながら難治である(画像3-1)。

②胚細胞腫瘍

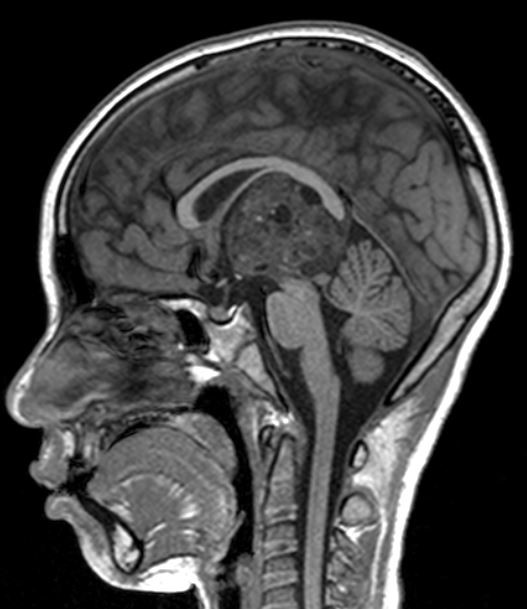

胚細胞とは受精卵が胎児に育つときに産生され、のちに精子や卵子になる細胞だが、これが体の他の部位に移動して増殖したもの。小児に多く、15歳くらいで発症することが多い。脳の正中線(脳の中央を前後にまっすぐ通る��)上に発生し、ほとんどは悪性腫瘍(グレード4)だが、7割ほどを占める胚腫(ジャーミノーマ)は化学療法や放射線がよく効き、10年生存率は90%以上と予後(よご)良好である。ただし、内分泌の障害を持つ患児が多いので、内分泌科医に診てもらうことが不可欠とのことだ。そのほかに奇形種、悪性奇形種などが含まれるが慎重な治療が求められる(画像3-2)。

③髄芽腫

小児の悪性脳腫瘍として代表的存在。小脳の細胞から発生し、高悪性度(グレード4)の脳腫瘍。5〜9歳に多い。第4脳室の髄液の出口をふさぐため、水頭症を起こすことが多い。手術で十分に摘出し、後療法を施行する。最近、遺伝子型によって4分類(WNT、SHH、Group3、Group4)され、それぞれで予後が異なるため治療法の適切な選択が必要になってきている。

④頭蓋咽頭腫

脳の下垂体や視床下部の近くに発生し、多飲多尿・視野障害で発症する。低悪性度(グレード1)で、手術で切除できれば治るが、手術自体がむずかしく、取り残すと再び増殖する。増殖により下垂体や視神経などを圧迫すると、ホルモンの産生や成長、認知機能、視覚などに障害が起こる。前述したように、症例によっては鼻や唇と歯茎の間から内視鏡を入れて行う治療により、後遺症を減少させる工夫がなされている。

⑤上衣腫

大脳の深いところにある脳室(脳内にある空洞)を形作る上衣細胞から発する腫瘍。大脳と小脳を分ける硬膜(テント)の下、つまり小脳や第4脳室の壁にできるものと、テントの上、つまり大脳にできるものとがある。グレード2または3であるが、有効な化学療法がないため治療成績は決してよくない。テント下のものはとくに治療成績が悪い。それぞれの遺伝子変異が報告され、治療成績向上を目指した研究がされている(図4)。

可能な限り副作用少ない治療を選択する

小児脳腫瘍は子どもの心身に深刻な打撃を与えるだけでなく、親や家族にも大きな物理的心理的負担をもたらす。その一方、良性腫瘍を手術で取り切れれば治癒し、悪性でも化学療法や放射線治療がよく効くので、あきらめずに副作用の少ない治療を医療チームとともに模索し、治療を行うことが大切だ。そのためには、医師、看護師だけでなく、チームの心理士、ソーシャルワーカーなども活用し、親御さんの心身の健康にも心がけることが必要となる。

「私たちが治療したお子さんが一般の大学に入学したり、一般企業に就職したことを知ると、本当にうれしく思います。でも、障害を負ってしまったお子さんの中にも、企業の障害者枠などで上手に働いている方が少なくありません。また、ここは子ども病院なので、治療が終われば大人の病院に移りますが、病状などからなかなか成人移行できないお子さんもいます。とにかく協力を得られる施設や組織を最大限に活用し、治療とその後の社会生活における課題を乗り切ってください」と佐藤さんは締めくくった。

同じカテゴリーの最新記事

- 小児がんに対する陽子線治療の全国4施設調査結果 2016年4月から保険診療に

- 活発な議論が出来るカンファレンス 診療科をつなぐ接着剤

- 小児がんの新薬開発で再発治療の充実を!

- 政府も動き出した希少がん対策

- 小児がん看護で先進的なトータルケアを実践する聖路加国際病院 ナースはあくまでも患者さんとその家族の側に

- 2010年に臨床試験がスタート~治療の進歩に大きな可能性が~ 新薬の登場で変わる小児白血病の治療

- 先見性を持った活動を展開し続ける「財団法人がんの子供を守る会」 がん医療とそのサポート体制を患者側から変えてきた40年の闘いの軌跡

- 小児がんで苦しむ子どもたちとその家族を救いたい ゴールドリボン運動のさらなる推進への熱き想い

- 多施設共同研究で進歩する小児血液がんの治療 リスク分類に基づいた「層別化治療」が進む小児白血病