大腸がん治療ガイドライン2014年版をひも解く

ステージⅢなら 術後に補助化学療法を

手術後に、再発を予防するための術後補助化学療法(アジュバント療法)が行われることがある。対象となるのは、ステージⅢと、再発リスクが高いステージⅡの患者さんである。ステージⅢに関しては、再発を抑える効果が確認されている。しかし、ステージⅡに関しては、術後補助化学療法の有用性は必ずしも確立していないので、一律に術後補助化学療法を行う必要はない、ということになっている。

術後補助化学療法の治療期間は6カ月間で、術後4~8週頃までに開始するのが望ましいとされている。

化学療法を行うことで 手術が可能になることも

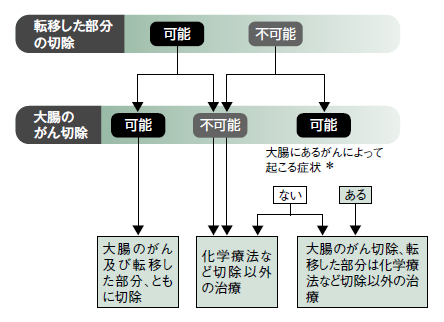

ステージⅣの治療では、がんができた原発巣に対しても、転移した部分である転移巣に対しても、切除が可能であれば、手術が行われる。そして、切除できない場合には、化学療法など手術以外の治療が行われることになる(図2)。

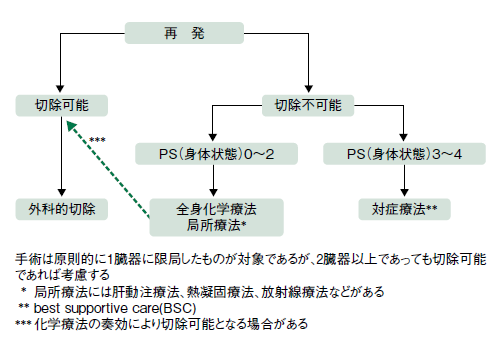

ステージⅣのうち、手術後に再発した場合や、発見された時点で肝臓や肺などに転移がある血行性転移がんの場合、切除可能かどうかによって、治療方針が分かれている(図3)。

この治療方針は、基本的に2010年版のガイドラインと同じだが、2014年版では点線の矢印部分が加えられた。「この点線の矢印は、手術できないために化学療法を開始した患者さんの中でも、化学療法がとくによく効いた場合には、手術が可能になることがある、ということを示しています。このような治療をコンバージョンセラピーといいます。腫瘍縮小効果の高い分子標的薬が登場してきたことによって、可能になった治療です」

従来なら、手術ができずに化学療法を始めたら、それを可能な限り続ける以外に方法はなかった。コンバージョンセラピーも、大腸がんの治療が大きく進歩した部分と言っていいのだろう。

個々の患者さんに適した治療法を選択

ステージⅣで手術ができない場合、全身状態(PS)が化学療法を受けられる状態なら、化学療法が標準治療となる。化学療法で使用される薬剤の種類は非常に多く、治療の選択肢は豊富である。

また、2014年版のガイドラインでは、���れまでのガイドラインになかった取り組みが行われている。「強力な治療が適応となる患者」のためのアルゴリズム(治療手順)と、「強力な治療が適応とならない患者」のためのアルゴリズムが掲載されているのだ。

「2つの表に分けたのは、2014年版の大きな特徴の1 つです。治療効果が高い治療だけが選ばれているのではなく、強い治療ができない場合や、副作用の問題などから強い治療を望まない場合の治療方針も示されることで、個々の患者さんに適した治療ガイドラインになっています」

強力な治療が適応にならない患者さんとは、重い合併症を持っている、強い副作用が出ることを好まない、がんが急に悪化する危険性が低い、コンバージョンセラピーが可能になる可能性が低い、といったことが考えられる。

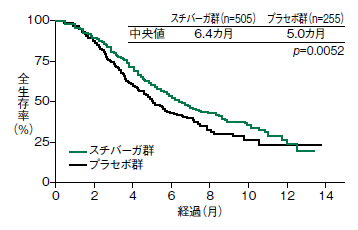

手術できない進行大腸がんの化学療法では、新たな分子標的薬が登場している。それが、3次治療以降に使われる*スチバーガである。「2014年版で新たに加わったのがスチバーガです。3次治療以降の大腸がんを対象にした臨床試験で、生存期間を延長する効果が確認されています(図4)。これまでも大腸がんの化学療法には多くの選択肢がありましたが、こうした新しい薬剤が加わることで、治療の選択肢は一層増えました」

2010年版では、3次治療までの記載だった化学療法のアルゴリズムだが、2014年版では5次治療まで記載されており、治療選択肢は大幅にアップ。たとえ今の治療が効かなくなったとしても、すぐに諦める必要はなく、使える武器は着々と増えているのだ。

*スチバーガ=一般名レゴラフェニブ

同じカテゴリーの最新記事

- 切除可能な直腸がん試験結果に世界が注目も 日本の標準治療は「手術」で変わりなし

- ビタミンDの驚くべき効果がわかってきた 消化管がん手術後の再発・死亡リスクを大幅に減少

- 世界最大規模の画期的研究の一部解析結果が発表 大腸がんの術後補助療法の必要性をctDNAで判断する

- 初めての前向き試験で抗EGFR抗体薬の信頼性が確実に! 進化を続ける切除不能・進行再発大腸がんの薬物療法

- 遺伝子変異と左右どちら側にがんがあるかが、薬剤選択の鍵を握る! 大腸がん薬物療法最前線

- 化学放射線と全身化学療法を術前に行うTNT療法が話題 進行下部直腸がん 手術しないで完治の可能性も!

- 肛門温存の期待高まる最新手術 下部直腸がんTaTME(経肛門的直腸間膜切除術)とは

- 大腸のAI内視鏡画像診断が進化中! 大腸がん診断がより確実に

- 患者さんによりやさしいロボット手術も登場 新しくなった大腸がんの手術と薬物療法