がんによる腸閉塞に対し、大腸ステント治療で人工肛門を回避

ステントを入れた後は定期的なチェックが必要

大腸ステントは大腸内視鏡を使って閉塞部位に留置する。まず、内視鏡の先端からガイドワイヤーという細いワイヤーを出し、これを閉塞している部位に通す。大腸の内腔が周囲から増殖したがんで閉塞している状態だが、その中心部分を探し出し、そこにワイヤーを通すのである。通ったら、そこにたたんだステントを入れたカテーテルを通し、閉塞部位にステントを置いてくる。留置されたステントは、広がろうとしてがんを押しのける。

「ステントを入れるのに要する時間は、通常は15分程度です。ガイドワイヤーがなかなか通らず、時間がかかるケースもありますが、多くは短時間で終わります。痛みはほとんどなく、麻酔は基本的に必要ありません」

大腸ステントを入れることができるのは、結腸と上部直腸である。肛門に近い部分は、ステントを入れると違和感が強いため、注意して入れている。

「ステントを入れた後は、普通の生活が可能になります。薬を服用する必要はなく、食事もとくに制限はありません。ただ、海藻類は消化されずに大腸を通過するため、注意したほうがいいでしょう。とくにヒジキは形状からもステントに詰まりやすいので、要注意です」

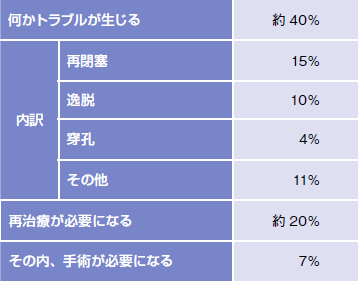

大腸ステント治療は、大腸閉塞を劇的に解除してくれるが、その状態がずっと続くとは限らない。とくに緩和的治療として大腸ステントを入れた場合は、時間が経過することで、いろいろなトラブルが生じてくることがある。

最も注意しなければならないのは、大腸に孔があく穿孔である。まれにだがステントを入れるときに起こり、緊急の対応が必要になる。入れてから時間が経過することで起こりやすいのは、ステントの逸脱や再閉塞である。再閉塞は、がんがステントの内側に増殖することで起こる。

「ステントがうまく入っても、そのままでいいというわけではありません。定期的にチェックする必要があります。再閉塞が起きた場合には、前に入れたステントはそのままにして、再度ステントを入れます」

安全に治療を行うためのミニガイドラインを制定

東邦大学医療センター大橋病院では、臨床研究から含めて210例の大腸ステント治療を行っている。

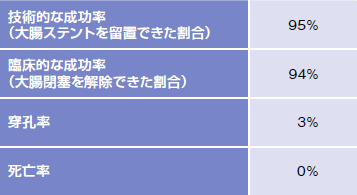

その治療成績は表のようになっている。臨床的な成功率(閉塞解除率)が94%と高く、穿孔が3%に起きているが、それによる死亡例はない(表3)。

●大腸ステント治療の成績

●緩和的治療での成績

「大腸ステント治療ではまれに穿孔が起きます。ただ、そのようなときのために、緊急手術が行える態勢を整えておけば、穿孔による死亡を防ぐことができます。内視鏡治療は消化器内科の医師が行うことが多いのですが、その場合には、消化器外科との連携が欠かせません」

治療の安全性を高めるため、日本消化器内視鏡学会関連研究会である「大腸ステント安全手技研究会」では、『大腸ステント安全留置のためのミニガイドライン』をまとめている。

また、同研究会のホームページには「研究会世話人」の一覧がある。ここに紹介されている医療機関であれば、安心して大腸ステント治療を受けることができるという。

「報告されている欧米の治療成績は、研究会がまとめた日本の治療成績に比べるとよくありません。日本のほうがずっと優れているのです。これは日本の内視鏡を扱う医師が、技術的に上手なためだと考えられます。内視鏡治療の経験が豊富にあり、大腸ステントをきちんと勉強している医師が行えば、大腸ステント治療は決して危険な治療ではありません」

大腸ステント治療は、がんによる大腸閉塞に対して劇的な効果が期待できる。安全に治療を行える医師や医療機関が、今後さらに増えていくことを期待したい。

同じカテゴリーの最新記事

- 切除可能な直腸がん試験結果に世界が注目も 日本の標準治療は「手術」で変わりなし

- ビタミンDの驚くべき効果がわかってきた 消化管がん手術後の再発・死亡リスクを大幅に減少

- 世界最大規模の画期的研究の一部解析結果が発表 大腸がんの術後補助療法の必要性をctDNAで判断する

- 初めての前向き試験で抗EGFR抗体薬の信頼性が確実に! 進化を続ける切除不能・進行再発大腸がんの薬物療法

- 遺伝子変異と左右どちら側にがんがあるかが、薬剤選択の鍵を握る! 大腸がん薬物療法最前線

- 化学放射線と全身化学療法を術前に行うTNT療法が話題 進行下部直腸がん 手術しないで完治の可能性も!

- 肛門温存の期待高まる最新手術 下部直腸がんTaTME(経肛門的直腸間膜切除術)とは

- 大腸のAI内視鏡画像診断が進化中! 大腸がん診断がより確実に

- 患者さんによりやさしいロボット手術も登場 新しくなった大腸がんの手術と薬物療法