究極の肛門温存術「ISR」 治療成績とその適応は?

気になる手術後の肛門機能は?

手術後の肛門機能は、内肛門括約筋と外肛門括約筋が揃っていた手術前に比べると、どうしても低下してしまう。どのくらい機能が残るかは、患者さんによって差があるが、なかなか手術前と同じというわけにはいかない。

「内肛門括約筋は内臓の筋肉なので、平滑筋という種類の筋肉です。一方、外肛門括約筋は骨格についている普通の筋肉と同じで、横紋筋という種類の筋肉です。したがって、外肛門括約筋は意思で動かすことができます。肛門を締めようと思えば締められるのは、そのためです。内肛門括約筋は意思とは関係なく働いています。例えば眠っているとき、とくに肛門を締めようと意識していなくても便が漏れないのは、意思とは関係なく内肛門括約筋が働いてくれているからなのです」

この内肛門括約筋を部分的にでも切除するのだから、どうしても肛門機能には影響がある。具体的には、次のような変化が現れてくることがあるという。

●排便回数が増える……直腸は膨らんで便を溜めることができるが、直腸を切除して結腸をつなぐため、便を溜める機能が失われ、どうしても排便回数が多くなる。

●排便を我慢できなくなる……便意を感じてから、我慢しているのが難しくなる。また、便かガスかを見極めることができなくなるため、トイレに行く回数が増える。

●便失禁が起きるようになる……寝ている間に漏れる、気づかぬうちに漏れて下着が汚れる、といったことが起きる。

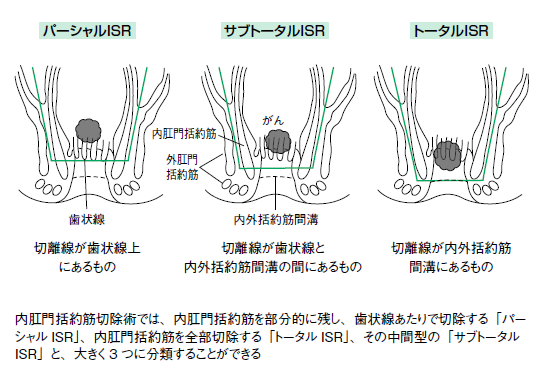

内肛門括約筋切除術は、どこまで切除するかによって3つに分類することができる(図4)。内肛門括約筋を部分的に残し歯状線あたりで切除する「パーシャルISR」、内肛門括約筋を全部切除する「トータルISR」、その中間型の「サブトータルISR」である。内肛門括約筋の残り方が違うので、どの手術法を選択するかで、残された肛門機能にも差があると考えられている。

「手術後2年ほどすると、機能が徐々に回復すると言われています。確かに当院でのアンケート調査でも、そういう結果になりますが、本当に機能が回復しているのかどうか、実際のところはわかりません。便失禁がある程度あっても、患者さんがそれを受容するようになったとも考えられるためです」

最近では、機能を回復させるためのリハビリテーションも考えられている。最も簡単なのは、肛門括約筋を締めたり緩めたりする肛門体操である。

「残っている外肛門括約筋は横紋筋なので、鍛えればそれだけ強くなります。手術を受けた方はぜひ行ったほうがいいでしょう。ただ、筋肉は加齢とともに衰えますから、高齢になると肛門機能が次第に低下してくることはあります」

人工肛門とどちらがいいか 冷静に考えることが大切

直腸がんで手術になった患者の多くは、肛門を残したいという強い希望を持っている。人工肛門はボディイメージが大きく変わるため、患者にとってショックが大きいからだ。しかし、無理をしてでも内肛門括約筋切除術を行い、肛門を温存したほうがいいというわけではない。

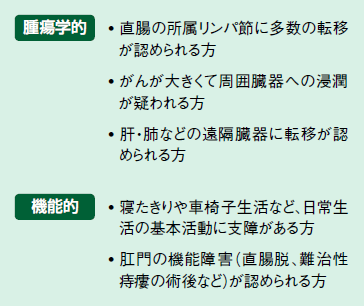

「再発のリスクが高い患者さんは、内肛門括約筋切除術には向きません。例えば、直腸の所属リンパ節に数多くの転移がある場合、がんが大きくて周囲臓器への浸潤が疑われる場合などです。肛門を温存できたとしても、そのために再発してしまったら意味がありません」(図5)

もう1つは、温存できる機能についても冷静に考える必要がある。

「寝たきりの人に内肛門括約筋切除術を行うことは勧められませんし、車椅子の生活の人や、歩くのに杖が必要という人も、何度もトイレに行くのは大変かもしれません。自分のライフスタイルなども考慮して、どの手術を受けるのかを決めるべきです」

治療を選択するためには、選択肢となる治療法について正しい知識を持つことも大切である。

「内肛門括約筋切除術について詳しく説明を受けるだけでなく、人工肛門についても最新の情報を得ておくべきです。その上で、自分にとってはどちらが適しているのかを判断するといいでしょう」

内肛門括約筋切除術は、再発についての心配は低くなっているが、機能面の問題はまだ残されていると言っても良い。とにかく肛門を残したいという気持ちだけで決めてしまうのではなく、手術後の生活をよく考え、冷静に手術法を選択したいものである。

同じカテゴリーの最新記事

- 切除可能な直腸がん試験結果に世界が注目も 日本の標準治療は「手術」で変わりなし

- ビタミンDの驚くべき効果がわかってきた 消化管がん手術後の再発・死亡リスクを大幅に減少

- 世界最大規模の画期的研究の一部解析結果が発表 大腸がんの術後補助療法の必要性をctDNAで判断する

- 初めての前向き試験で抗EGFR抗体薬の信頼性が確実に! 進化を続ける切除不能・進行再発大腸がんの薬物療法

- 遺伝子変異と左右どちら側にがんがあるかが、薬剤選択の鍵を握る! 大腸がん薬物療法最前線

- 化学放射線と全身化学療法を術前に行うTNT療法が話題 進行下部直腸がん 手術しないで完治の可能性も!

- 肛門温存の期待高まる最新手術 下部直腸がんTaTME(経肛門的直腸間膜切除術)とは

- 大腸のAI内視鏡画像診断が進化中! 大腸がん診断がより確実に

- 患者さんによりやさしいロボット手術も登場 新しくなった大腸がんの手術と薬物療法