局所再発を抑える 下部直腸がんの術前化学放射線療法

術前化学放射線療法の治療手順

では、実際の治療手順を紹介しよう。

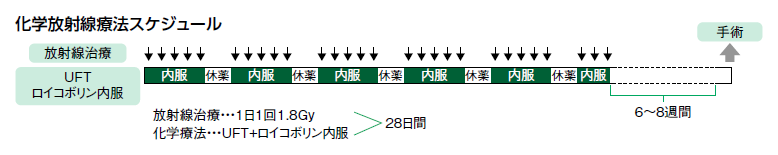

「対象は下部直腸がんのT3、T4症例で、遠隔転移のない方です。まず、手術前に放射線(通常の外部照射)を1日1.8Gy(グレイ)ずつ週5日間照射、2日休みのサイクルで、28日間にわたり、総線量50.4Gyを照射します。同時に、照射日には抗がん薬(*UFT+*ロイコボリン)を服用していただきます。放射線治療の約2カ月後、放射線の効果が最も出てきたころに、側方郭清を省略した直腸がんの手術を行います」(図4)

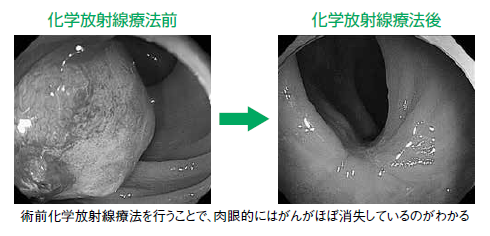

中には、術前の化学放射線療法だけで、直径4cmほどの直腸がんが肉眼的にはほぼ消失する例もあるという(写真5)。

現在、術前化学放射線療法に使用するより効果の高い抗がん薬のレジメン(組み合わせ)についての検討が行われている。

「*エルプラットと*TS-1を使うSOX療法は多施設で検討され、良い結果が出ています。また、*ゼローダを使っている施設も多いようです」

なお、術前化学放射線療法はあくまでも局所に対する治療法であり、遠隔転移のある症例には向かない、と川合さんは強調する。

「抗がん薬は、放射線の感受性を高める増感剤としての役割が主体で、全身療法としての効果は期待できません。そのため、遠隔転移がある場合に術前化学放射線療法を行うと、手術までの約3カ月間に、コントロールしていない転移巣が大きくなる危険性があるので、適応外としています」

そう聞くと、たとえ遠隔転移がなくても手術まで3カ月待って大丈夫なのかと不安になるが、これに対して川合さんは「放射線照射を行っている最中に原発巣のがんが大きくなってしまうことはまずありませんので、その点は心配はいらないでしょう」と話している。

*UFT=一般名テガフール・ウラシル *ロイコボリン=一般名ホリナートカルシウム *エルプラット=一般名オキサリプラチン *TS-1=一般名テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム *ゼローダ=一般名カペシタビン

放射線治療の副作用は照射中の下痢など

こういった術前の���学放射線療法を行う場合、副作用も気になるところだ。放射線治療の副作用に関して、川合さんはこう話す。

「放射線を照射している最中は、高い頻度で下痢や肛門痛などが起こります。ただ、その後、放射線があたっている腸の部分は手術で大半を切除するため、手術後、長期間問題になることは多くありません」

放射線治療の副作用としては、この他、下血、頻尿、排尿痛、血尿、皮膚炎、会陰部の炎症などがあるが、治療後2~4週間で改善することが多いそうだ。

なお、放射線照射をすると縫合不全の率が高まるという報告もあるが、川合さんはきっぱりと否定する。

「一般的に直腸がん手術における縫合不全は数%程度ですが、当院では1%以下と低く、放射線照射の影響はないと考えています」

この他、「放射線照射をした場合に、肛門括約筋が傷んで、肛門機能が悪くなるのではないか」との危惧については、「現在、臨床的なデータを収集しているところで、今後、肛門機能に影響がないことを証明していきたいと考えています」と話している。

テーラーメード治療の実現に向けて

現在テーラーメード治療(個別化医療)を臨床応用すべく、様々な研究が進行中であり、その1つが放射線の感受性(効果)の高い人と低い人を事前に調べて、個々に合った治療選択に繋げられないかというものだ。

「放射線を照射する前に、放射線が効く人、効かない人がわかれば、放射線が効かない人には、早めに手術して側方郭清を行うなどの手を打つことができます。放射線感受性を事前に知る手段として、遺伝子解析(マイクロアレイ)や、がん細胞中のHMGB1というタンパク質の有無で放射線感受性を調べる方法などがあり、現在遺伝子レベルから細胞レベルまで、様々な研究が進行しています。まだ確実な方法は見つかっていませんが、臨床応用できるよう研究を続けています」

がんになっても日々の生活を長く送れるようになってきた今、いかに患者のQOLを保ちながら治療できるかは、重要な課題になってきた。そういった意味でも、局所進行下部直腸がんの治療方針を検討する際には、担当医にメリットとデメリットなどを十分聞いて、納得してから治療選択することが重要と言えるだろう。

同じカテゴリーの最新記事

- 切除可能な直腸がん試験結果に世界が注目も 日本の標準治療は「手術」で変わりなし

- ビタミンDの驚くべき効果がわかってきた 消化管がん手術後の再発・死亡リスクを大幅に減少

- 世界最大規模の画期的研究の一部解析結果が発表 大腸がんの術後補助療法の必要性をctDNAで判断する

- 初めての前向き試験で抗EGFR抗体薬の信頼性が確実に! 進化を続ける切除不能・進行再発大腸がんの薬物療法

- 遺伝子変異と左右どちら側にがんがあるかが、薬剤選択の鍵を握る! 大腸がん薬物療法最前線

- 化学放射線と全身化学療法を術前に行うTNT療法が話題 進行下部直腸がん 手術しないで完治の可能性も!

- 肛門温存の期待高まる最新手術 下部直腸がんTaTME(経肛門的直腸間膜切除術)とは

- 大腸のAI内視鏡画像診断が進化中! 大腸がん診断がより確実に

- 患者さんによりやさしいロボット手術も登場 新しくなった大腸がんの手術と薬物療法