大腸がん術後補助化学療法は、再発リスクを考慮して行う

利便性やライフスタイルで選ぶ 2つの多剤併用療法

では、FOLFOX療法とCapeOX療法のどちらを選択すべきか。効果は同等と考えられるので、利便性やライフスタイルが選択のポイントとなる。まず、用いる薬剤の投与法の違いはどうか。

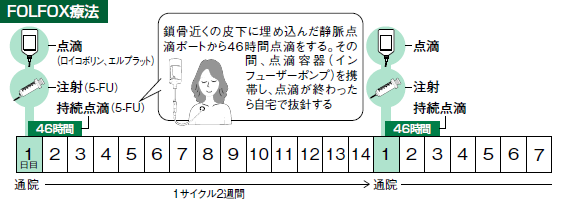

FOLFOX療法は、ロイコボリン、エルプラットの2時間の点滴に、5-FUの注射、さらに5-FUの46時間の持続静注が加わる。これは、特殊なポンプを携帯し、持続的に静脈内注射を行う。このポンプをつけるため、鎖骨部の皮下にポンプの取り付け口であるポートを埋め込む手術も必要になる。ポートの造設手術は、大腸がんの切除手術とは別に後日局所麻酔下で行われる。

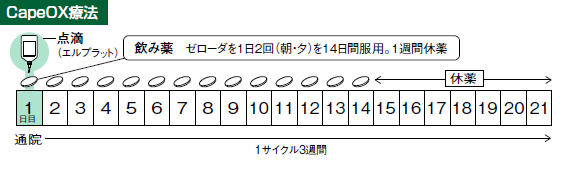

CapeOX療法では、エルプラットの点滴は同じだが、注射薬のロイコボリン、5-FUの代わりにゼローダが使われる。ゼローダは経口薬だ。それがCapeOX療法の大きな特徴になっている。ゼローダを1サイクル(3週間)中、2週間にわたって1日に2回服用する。FOLFOX療法とCapeOX療法のもう1つの大きな違いは、通院回数だ。FOLFOX療法は2週間に1回だが、CapeOX療法は3週間に1回でよい(図4)。

「術後補助化学療法を受けている患者さんは、普通の日常生活を送っている方がほとんどです。仕事をしている方もたくさんいます。

ポンプの携帯の必要のないCapeOX療法を選ぶ方が多いですが、毎日経口薬を服用するのは煩わしいという理由でFOLFOX療法を選択される患者さんもいます。患者さんのライフスタイルに合わせて選んでいただいています。

また、ステージⅢ(III)でも手術の所見などからⅣ(IV)に近いと判断した場合は、術後補助化学療法中に検査を追加し、転移・再発があればすぐに治療を切り替えます。FOLFOX療法を行って、半年後に問題がなくてもポートはそのまま留置し、再発リスクが下がる1年後にポートを取り出すようにするケースもあります」

エルプラットの副作用で減量、休薬の場合も

エルプラットは副作用として、末梢神経障害が高頻度に生じる。重症になると、足の裏が痛くて歩けない、手の平(掌)が痛くて物が持てないなどの状態になることもある。

「エルプラットの補助化学療法を6カ月受けた方の中に、治療が終わっても末梢神経障害が残ってしまう方がいます。がんの再発を予防できても、足がしびれて歩きにくいなどの障害が残ってしまうのは問題です。そのため治療中に症状が強く現れた場合は、減量、休薬を積極的に行っています。エルプラットの服用は短期間でよいと考える臨床医は多いのではないでしょうか」

現在、日本を含めて各国でFOLFOX療法やCapeOX療法の標準治療期間である6カ月を3カ月と比較する非劣性試験が行われている。

術後補助化学療法も個別化の時代へ

鶴田さんは再発リスクの高い患者に術後補助化学療法について説明するときには、データを示しながら、その有用性を話すという。

「海外のデータですが、ステージⅢ(III)で再発リスクの高い方が100人いるとすると、約半数が再発してしまう。でも術後補助化学療法を行うと、その数を25人に減らすことができるとあります。有用性を示すデータなのですが、このデータは一方で補助化学療法をしなくても再発しない人が半数いたということも示しています。ですから、補助化学療法を勧める一方で、絶対に必要な治療とは言い切れないこともお話します」

術後補助化学療法で望まれるのは、ステージⅡ(II)、Ⅲ(III)の再発リスクの客観的評価法の開発だろう。そこで注目されるのが遺伝子検査。転移・再発大腸がんでは、RAS遺伝子検査が保険適用になっているが、補助化学療法の領域では保険適用となる遺伝子検査はまだない。

「将来的には、乳がん治療で行われている OncotypeDXの大腸がんバージョンなどで再発リスクを検査することができれば、無駄な治療をなくせる可能性があると思います。

個別化した術後補助化学療法を行うことによって、患者さんは適切な治療法の選択だけでなく、医療費の負担を減らすこともできるようになるでしょう」

最後に鶴田さんは、「大腸がんは、転移をしても、転移をした先からは転移しにくいという特徴があります。例えば肝転移をしても、手術で取り切ることができれば根治の可能性は十分あります。希望を持って治療に臨んでいただきたいと思います」と語った。

経口薬は肝右葉の再発を抑制する可能性がある

経口薬を使った場合と点滴薬を使った場合の再発形式の違いについて、鶴田さんらは調査・研究を行った。

大腸がんは肝臓に転移することが多い。肝臓へ行く血流には、上腸間膜静脈と下腸間膜静脈からの2通りがあり、門脈内で層流を作り、それぞれ主に右肝静脈、左肝静脈に流入しているということ(stream line theory)に着目。「経口薬は小腸から吸収されるため、stream line theoryを考えると、とくに肝右葉に集中的に強い影響を与える可能性がある」と推測した。

術後補助化学療法を行った365例中、再発のあった94例を対象に、経口投与群(PO群)と経口+経静脈投与または経静脈投与のみ群(IV群)に分けて、再発形式を比較した。

その結果、94例中、PO群は64例、IV群は30例。

PO群では初回再発部位に肝右葉が含まれたのは17.2%(11例)だったのに対し、IV群では36.7%(11例)だった。鶴田さんらは「経静脈投与に比べ、小腸から吸収される経口投与は特異的に肝右葉の再発を抑制する可能性がある」と結論付けた。

この研究から、例えば転移が肝右葉にあり、これを部分切除したあとの補助化学療法としては、経口薬を組み合わせることにより、肝右葉での抗がん薬をより高濃度に保つことができ、残肝再発をより抑えることができるなどの、抗がん薬の最適投与法選択に応用できるのではないかと、鶴田さんらはさらなる検証を続けている。

同じカテゴリーの最新記事

- 切除可能な直腸がん試験結果に世界が注目も 日本の標準治療は「手術」で変わりなし

- ビタミンDの驚くべき効果がわかってきた 消化管がん手術後の再発・死亡リスクを大幅に減少

- 世界最大規模の画期的研究の一部解析結果が発表 大腸がんの術後補助療法の必要性をctDNAで判断する

- 初めての前向き試験で抗EGFR抗体薬の信頼性が確実に! 進化を続ける切除不能・進行再発大腸がんの薬物療法

- 遺伝子変異と左右どちら側にがんがあるかが、薬剤選択の鍵を握る! 大腸がん薬物療法最前線

- 化学放射線と全身化学療法を術前に行うTNT療法が話題 進行下部直腸がん 手術しないで完治の可能性も!

- 肛門温存の期待高まる最新手術 下部直腸がんTaTME(経肛門的直腸間膜切除術)とは

- 大腸のAI内視鏡画像診断が進化中! 大腸がん診断がより確実に

- 患者さんによりやさしいロボット手術も登場 新しくなった大腸がんの手術と薬物療法