ステージⅡ、Ⅲの直腸がんにはまず化学放射線療法を 進行直腸がんに対する術前化学放射線療法は世界基準

日本独自の側方郭清は生命予後に効果なし

日本独自の治療法としては、直腸がん手術において、骨盤の側方領域のリンパ節を郭清(かくせい)する側方(そくほう)郭清という手技がある。

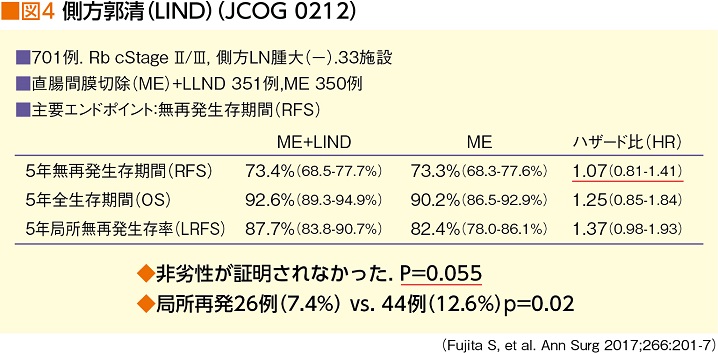

この側方郭清の意義を検証するために、JCOG(日本臨床腫瘍研究グループ)の0212という臨床研究が行われた。

2017年に33施設701人の患者を2群に割り付け、直腸間膜切除術のみの群と手術に側方郭清を追加した群を比較した。

すると、側方郭清によって、骨盤内の再発は減少せず、生命予後には何ら効果が見られないという結果だった(図4)。

「側方郭清というのは、骨盤内の一部のみの郭清です。骨盤内再発というのは、側方リンパ節領域だけではなく、中央部、吻合部(ふんごうぶ)の3領域の合算だからです。オランダからの報告でも、側方リンパ節領域の再発は骨盤内再発全体の24%に過ぎないとされているため、側方郭清だけではなかなか再発の減少や生命予後の改善は難しいのです」

NCCNの世界標準ガイドラインでは、手術前に化学放射線療法、あるいは全身化学療法を行うという選択肢を示しているが、これは、全身化学療法を術後に行うより術前に行ったほうが、患者が副作用に耐えられるからだと言うことができると貞廣さんは説明する。

早期がんには部分切除後、化学放射線療法を追加する治療も

次に、ステージⅠである、深達度がT1、粘膜下層に留まる早期がんの患者に対する化学放射線療法の併用についての意義を貞廣さんに聞いた。

「日本の多くの施設では、T1がんに対しては直腸切除を行っています。一方、NCCNのガイドラインでは、T1がんはその部分のみを切除した後、病理の顕微鏡の所見に従って、そのまま経過観察、直腸切除、化学放射線療法という3つの選択肢が示されています」

通常、粘膜下層内へのがんの浸潤は、その程度によって1から3までに分類されているが、その浸潤程度が軽くても、直腸の外にあるリンパ節への転移0というわけではないという。リンパ節は直腸の外にもあるため、リンパ節に転移があれば直腸の切除が必要となる。

粘膜下層内の浸潤の程度は、「深さ」「幅」「面積」で評価してリンパ節転移との関連性を調べているが、その中では「幅」が一番信頼性が高い。標本の切れ方によって幅が最も誤差が少な��ためと考えられているからだ。とはいうものの、これも決定的な指標ではないという。

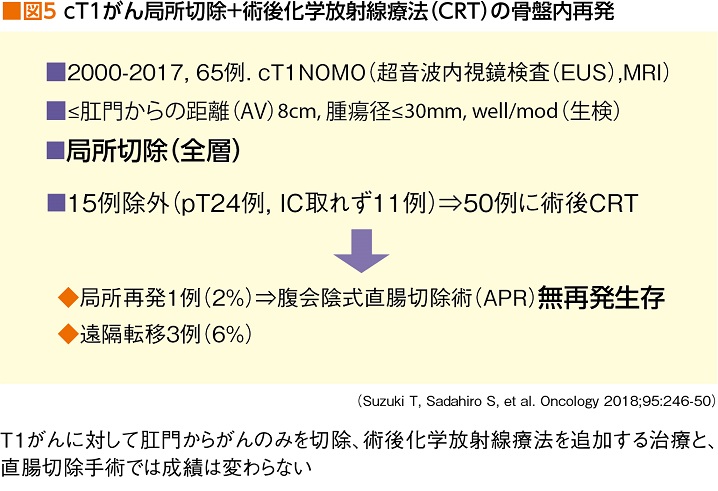

「がんのみを切除する局所切除でT1がんを治療した場合、約15%の患者さんでは直腸の外のリンパ節に転移が残ってしまいます。そしてその再発率は3%~18%と報告されています。しかし、肛門からがんのみを切除した後に化学放射線療法を追加すると、再発がほとんど起こらないと報告されています」

国立がん研究センターからの多施設による臨床試験の報告では、T1がん53例に局所切除を行い、化学放射線療法を追加したところ、骨盤内再発は1例、2%だった。

「私たちが検証した結果でも、大きさ3cmまでのT1がん50例に肛門からがんを切除後に化学放射線療法を追加して骨盤内再発は1例、2%でした(図5)。

このようにT1がんに対して腸管を切除する大きな手術をしないで、肛門からがんのみを切除して、術後に化学放射線療法を追加する治療と、直腸を切除する大きな手術の成績を集計して比較したメタ解析でも、2つの治療の成績は変わらないということでした。つまり、深さがT1のがんであれば、2つの治療法があることをどこの病院でもきちんと患者さんに説明して、治療を選んでもらうべきだと思います」

ところが現状は、日本においては、放射線専門医がいなかったり、放射線治療機器の設備がなかったりする病院では、それを理由に直腸がん治療が、手術単独治療で行われているという現状なのだ。

今後は、貞廣さんが指摘するとおり、国際的な標準治療を考慮しながら、患者にとって最良な治療が行われることが望まれる。

同じカテゴリーの最新記事

- 切除可能な直腸がん試験結果に世界が注目も 日本の標準治療は「手術」で変わりなし

- ビタミンDの驚くべき効果がわかってきた 消化管がん手術後の再発・死亡リスクを大幅に減少

- 世界最大規模の画期的研究の一部解析結果が発表 大腸がんの術後補助療法の必要性をctDNAで判断する

- 初めての前向き試験で抗EGFR抗体薬の信頼性が確実に! 進化を続ける切除不能・進行再発大腸がんの薬物療法

- 遺伝子変異と左右どちら側にがんがあるかが、薬剤選択の鍵を握る! 大腸がん薬物療法最前線

- 化学放射線と全身化学療法を術前に行うTNT療法が話題 進行下部直腸がん 手術しないで完治の可能性も!

- 肛門温存の期待高まる最新手術 下部直腸がんTaTME(経肛門的直腸間膜切除術)とは

- 大腸のAI内視鏡画像診断が進化中! 大腸がん診断がより確実に

- 患者さんによりやさしいロボット手術も登場 新しくなった大腸がんの手術と薬物療法