手術や術後化学療法を受ける前に知っておきたいこと 大腸がん術後の副作用を軽減する

<パート2・しびれ&手足症候群>

投与する抗がん薬の副作用を知る

ここからは、術後補助化学療法の副作用に話を移す。

細胞障害性抗がん薬は、がん細胞だけでなく体中の正常細胞をも障害してしまうため、副作用を避けて通ることはできない。副作用の症状は、吐き気、倦怠感、口内炎、しびれ、白血球減少など多岐にわたるが、抗がん薬の種類によって症状は異なる。

まずは自分が投与される抗がん薬にはどのような副作用が起こるかを知っておくこと。抗がん薬はそれぞれどのような症状がどの時期に現れるかがある程度わかっているので、あらかじめ知識として持ち、前もって対策を講じるのが何よりの戦略と言える。

「大腸がんの術後補助化学療法として高頻度で使われるのはエルプラット(一般名オキサリプラチン)とゼローダ(同カペシタビン)だと思います」と鴨川さん。

ゼローダ単剤での投与、エルプラットとゼローダの併用など様々だが、大腸がんの術後補助化学療法として登場することの多いエルプラットはしびれ、ゼローダは手足症候群が代表的な副作用だ。この「しびれ」と「手足症候群」という2つの副作用について考えていこう。

「投与直後のしびれ」と「慢性的なしびれ」の2種類

エルプラットがもたらす「しびれ」は、投与後数日間続く痛みを伴うしびれ感と慢性的なしびれの2種類がある。投与直後にまず起きるのは、冷たいものに触わると静電気が走るような痛み。これはエルプラット特有のしびれだ。自動販売機のジュース缶が冷たくて触れない。朝、窓を開けたくてもサッシが冷たくて触れない、といったことから始まるそうだ。

「冷凍庫の中のものが冷たくて触れなくなるので、鍋つかみを用意しましょう。食器も、ホーローや陶器は冬は冷たくて触れないので、プラスチック製にしてください。当たり前に触っていたものが痛くて触れない状況になります」と鴨川さん。

ただし、冷たいものを触るとビリッとくる痛みは、投与後5日ほどで落ち着いてくる。それを知っていれば、毎回、投与後数日間気をつければ良いので、さほど苦しまずにしのげるのではないだろうか。

「一方で、慢性的なしびれは投与を重ねるたびにひどくなっていきます。とくに注意してほしいのが包丁の扱いです。しびれで力が入らず、おもわずグッと力を込めてしまいがち。万が一指を切っても、しびれで気づかないことさえあるのです」

慢性的なしびれは投与を繰り返すたびに徐々に強くなり、細かい手作業が難しくなっていく。紙をめくること、財布からお札を取り出すこと、ボタンをはめるなど、できないことが増える。しびれの範囲も、手先だけ、手首から下すべて、足先だけ、ふくらはぎから下すべてなど、人によって異なるため、症状も多岐にわたる。足にしびれが起きた場合、正座でしびれた状態がずっと続いていると想像してほしい。足が地面に着いた感覚がないので、歩いていると宙に浮いているように感じられて怖い。階段、とりわけ下りが危険だ。

「足のしびれを少しでも和らげるためにも、足を締めつけない靴を履いてください。女性はパンプスではなくスニーカーを。会社でスニーカーを履くのが難しい場合、通勤はスニーカーにして、社内ではパンプス風のゆったりした靴に履き替えるなどの対策を取りましょう」

指紋がなくなる手足症候群

ゼローダが引き起こす「手足症候群」についても触れておく。

皮膚が剥(む)けるわけでもないのに、指紋がなくなるほど指先の皮膚がツルツルになってしまうのが主な症状。指全体にチューブ糊(のり)をベタベタに塗って乾いた状態、もしくは指全体にラップを貼りつけた状態を想像してみよう。何を触ってもツルツルして、摩擦が起きない。摩擦がないので、本のページをめくれない。お札を財布から取り出せない。スマートフォンの画面を触っても反応しない。また、ちょっとしたことで指を切りやすくなる。爪が欠け始めて二枚爪になり、爪周りが黒ずんで色素沈着がくっきり表れるのも特徴だという。

「爪周りの色素沈着については、ネイルである程度カバーできます。爪割れ防止にもなるので、女性はぜひネイルを楽しんでください。男性も、爪の内側の際(きわ)にだけでもベースコートをしたら爪割れが防げますよ」と鴨川さん。

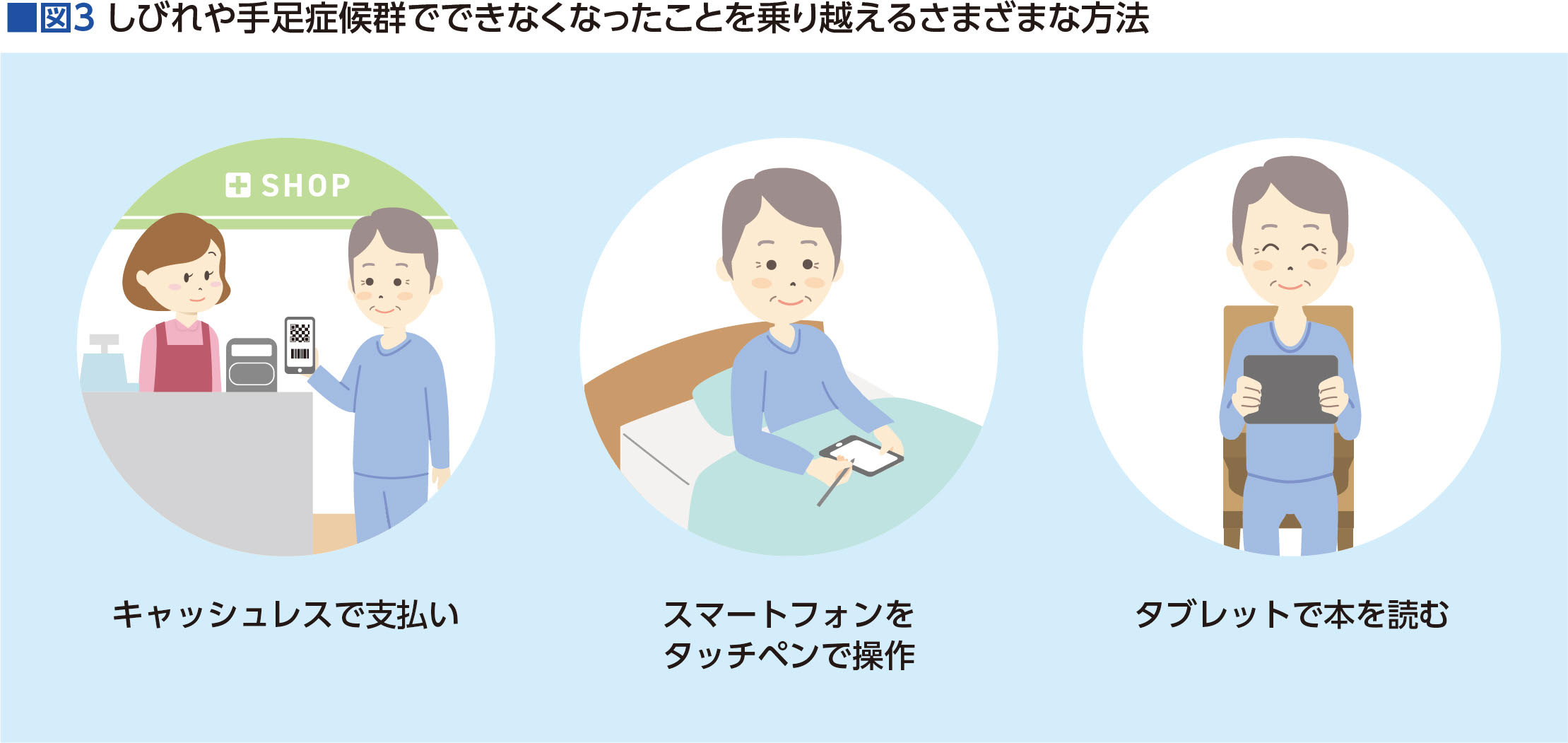

病棟では、そうした副作用対策も実践とともに伝えているそうだ。しびれや手足症候群によってできなくなったことを、様々な方法で乗り越えていく患者も多いという。

「お札が取り出せないならキャッシュレス払いに変えられる。スマホ画面が反応しないならタッチペンを使う。本のページがめくれないならタブレットで読む。できないことに落ち込むのではなく、文明の力を積極的に活用して、できないことをできるようにしていく患者さんたちを頼もしく感じています」(図3)

ちなみに、手足症候群の症状を和らげるために欠かせないのが保湿。ただし塗り方がポイントだ。つい擦り込みたくなるが、圧がかかって皮膚を傷つけてしまうのでやめよう。手の場合、皮膚の上にたっぷり保湿剤をのせて、両手を軽く合わせてしばらくじっとしているのが良いそうだ。

「ゼローダの服用をやめたら、指紋はまた戻ってくるので心配しないでください。ただ、慢性的なしびれは続きます。エルプラットもゼローダも末端に届く抗がん薬なので、投与を重ねるたびにしびれは蓄積されていくことを知っておいてほしいと思います」

<パート3・ざ瘡&倦怠感>

ざ瘡は効果ありのサイン

化学療法と併用して分子標的薬を投与するケースも多い。大腸がんの術後補助療法として使用する主な分子標的薬は、EGFR(上皮成長因子受容体)阻害薬のアービタックス(一般名セツキシマブ)かベクティビックス(同パニツムマブ)、またはマルチキナーゼ阻害薬のスチバーガ(同レゴラフェニブ水和物)だ。

EGFR阻害薬は、がん細胞に過剰に発現しているEGFRの働きを阻害し、がん細胞の増殖シグナルを止めるというメカニズム(作用機序)を持つ。ただ、EGFRはがん細胞だけでなく、皮膚の表皮細胞にも多く存在するため、がん増殖に歯止めをかけると同時に、皮膚細胞の増殖シグナルも阻止してしまう。これはどういうことか。

「基底層(きていそう)で作られた皮膚細胞は、細胞分裂を繰り返しながら少しずつ表面に押し上げられて、表面の角質層に達すると、垢(あか)になって剥がれ落ちます。健康な皮膚はこの流れをおよそ1カ月サイクルで繰り返しているのです。ところが、そこに分子標的薬が入ってくると、皮膚細胞が壊され、壊れた細胞のまま表面に押し上げられてしまうのです」

その結果がざ瘡(そう)、つまりニキビだ。

「顔などに真っ白なニキビが密にできます。痛みを伴うのでつらい副作用ではありますが、ざ瘡が出ると薬が効いている証(あかし)でもあるのです」と鴨川さん。

ざ瘡対策としては、何より洗顔と保湿。泡で包み込むように優しく洗い、保湿剤は手にたっぷりとって掌(てのひら)を合わせて体温で温め、皮膚の上に優しく押し当てる。決してこすらないことが重要だ。ちなみに、がん研有明病院では、ざ瘡が出てからではなく、分子標的薬投与と同時にミノマイシンなど、ざ瘡対策の抗菌薬が処方されることも多いそうだ。

マルチキナーゼ阻害薬はEGFR阻害薬より広範囲に影響が及ぶので、副作用もさらに強いのが特徴。ざ瘡に加えて、発赤、角質の肥厚(皮膚表面の角質が分厚くなること)など症状も多岐にわたる。対策は同じく、皮膚を清潔に保ち、保湿を心がける。そして、ステロイドや抗菌薬で症状を和らげることで対処していく。

日々のこと、とくに倦怠感について書き留めよう!

ここまで、大腸がん術後合併症、術後補助療法に伴う主な副作用を見てきたが、副作用は1つではないのがつらいところだ。投与から1週間、ビリッとくるしびれ感や倦怠感が収まってきて体調は楽になったのに、熱が上がってくることも珍しくない。化学療法、分子標的薬ともに白血球減少が起きやすく、感染症にかかりやすくなるからだ。そんなときにあわてないためにも、どの時期に何が起こるかを知っておくことは大切だ。

「白血球減少は抗がん薬全般に多く起こります。ただ、同じ抗がん薬でも、どの症状が強く出るか、何日ぐらい続くかは、人によって微妙に違います。ですので、1クール目は何でもいいから感じたことを小まめに書き留めてみてください。今日は甘いものがおいしいとか、りんごジュースを飲んだら喉がギュッとしたとか。その日に起こったことを取り留めもなく書いておきましょう。とくに〝倦怠感〟に関して意識的に書くのがおすすめ。午前中3時間ウダウダとか、今日はありがとうと言いたくないとか、人に話しかけられると面倒くさい、とかね」

抗がん薬による倦怠感は、家族と話すことすら煩わしく感じる場合もある。そういう時期をあらかじめわかっていれば、「今日は1日、ママは休みたい日です」と書いて家族に伝えることもできるだろう。

倦怠感は、投与数日後に、スッと消える日が来るそうだ。起き上がることすら億劫だったのに、ある朝すっきり目覚めて「今日、何しようかな?」と思える。それがおよそ何日後に来るかを知るためにも、日々のメモを試してほしい。自身の副作用に関して何が強く出て、何日くらいで落ち着くかを知っていれば、外出の予定も立てられる。逆に倦怠感の強い日は「今日はダラダラする日!」と決めてしまおう。

鴨川さんは最後にこう締めくくった。

「病院に行く日だけをカレンダーに書くなんてやめましょう。いかに自分の生活に治療を合わせていくかを考えて過ごしてほしいと思います。知りたいこと、困ったことがあったら何でも聞いてください。上手に医療機関を、そして私たち看護師を使ってもらえると嬉しいです」

同じカテゴリーの最新記事

- 切除可能な直腸がん試験結果に世界が注目も 日本の標準治療は「手術」で変わりなし

- ビタミンDの驚くべき効果がわかってきた 消化管がん手術後の再発・死亡リスクを大幅に減少

- 世界最大規模の画期的研究の一部解析結果が発表 大腸がんの術後補助療法の必要性をctDNAで判断する

- 初めての前向き試験で抗EGFR抗体薬の信頼性が確実に! 進化を続ける切除不能・進行再発大腸がんの薬物療法

- 遺伝子変異と左右どちら側にがんがあるかが、薬剤選択の鍵を握る! 大腸がん薬物療法最前線

- 化学放射線と全身化学療法を術前に行うTNT療法が話題 進行下部直腸がん 手術しないで完治の可能性も!

- 肛門温存の期待高まる最新手術 下部直腸がんTaTME(経肛門的直腸間膜切除術)とは

- 大腸のAI内視鏡画像診断が進化中! 大腸がん診断がより確実に

- 患者さんによりやさしいロボット手術も登場 新しくなった大腸がんの手術と薬物療法