あなたの「がん」は放射線治療に向いているのか 直腸がんに新たなトピックも!

放射線治療に向いているがんとは

放射線治療の特性を抑えたところで、ここからは、放射線治療の効果が期待されるがん種について1つずつ見ていく。

<子宮頸がん>

子宮頸がんは唯一、世界的な大規模無作為(ランダム)化試験によって、手術と放射線治療が同等の効果であることが証明されている。つまり、間違いなく放射線治療に向いているがん。それにしても、がんを摘出する手術と同等とはいったいどういうことなのだろうか。

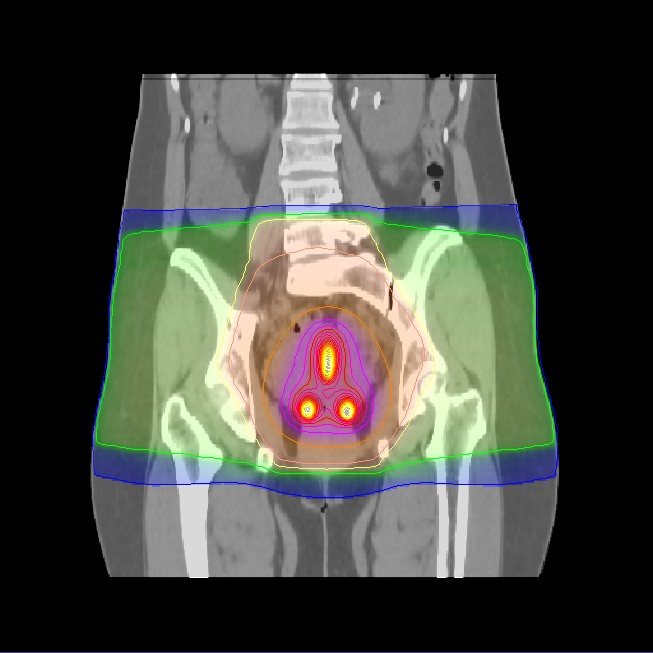

「子宮頸がんは、子宮や膣の体腔に放射線源を入れて腔内照射をする小線源治療と、通常の外照射を組み合わせることで、高い効果を出しているのです」

実は、子宮の近くには放射線に弱い小腸がある。ピンポイント照射など外照射の技術が進化したとはいえ、通り道すべてに影響を及ぼす外照射が、完全に小腸をよけることはできない。つまり、外照射は小腸への影響を考慮した線量でしか照射できないのだ。

対して腔内照射は、「線源から遠ざかるにつれて急激に線量が落ちる」という特性を持つ。子宮の中に挿入した線源から発せられた放射線は、子宮内では大きな威力を発揮するが、5mm先の線量より10㎜先の線量は4分の1にまで減少。しかも子宮は放射線に強い筋肉でできているため、子宮自体が防護壁となって、その先に放射線がほぼ突き抜けない。つまり、隣接する臓器にほとんど影響を与えず、子宮内のみに高い線量の放射線を照射できるのである。

腔内照射と外照射、この2つの方法を組み合わせることで、がん摘出と同等の成果、つまり放射線治療だけで、がんを叩き潰すことができる、というわけだ(図2)。

<前立腺がん>

子宮頸がん同様、前立腺がんも、小線源治療による内照射と、外照射を組み合わせて、高い成果を上げている。子宮頸がんのような大規模な無作為化試験までは行われていないが、臨床現場では、前立腺がんにおいても、手術と放射線治療が同等の効果であることはコンセンサスとなっている。

「前立腺がんについては、昔は手術のほうが良い成績を出していました。というのも、前立腺は直腸と隣接する臓器で、直腸への副作用を考えると、以前は外照射を��計70Gy以下に抑えなければならなかったのです。ところが、ここ数年、ピンポイント照射を重ねることで、正常組織をよけて、がん部位に高い線量を集めることができるようになり、80Gy近くまで照射できるようになりました。外照射だけの治癒率も劇的に向上しましたが、場合によってはそこに内照射である小線源治療を組み合わせることで、手術に負けない効果を示すようになったのです」

内照射と外照射を組み合わせたり、ピンポイント照射で線量を増加することで、手術と同等の効果が期待できるようになったのが、子宮頸がんと前立腺がん。言い換えると、針や線源が届き、内照射が可能なのが、子宮頸がんと前立腺がん、ということになる。

<食道がん>

日本人の食道がんは扁平上皮がんが多い。腺がんの多い欧米人の食道がんに比べて、放射線治療に効果を示す症例が多かったとも言える。だからこそ、食道がんの放射線治療に関しては、日本が世界をリードしてきたと言っても過言ではないそうだ。

とはいえ、放射線治療単独の実績は、手術には及ばなかった。ところが、抗がん薬の進化とともに化学放射線療法が始まり、状況が変わってきたという。

「Ⅰ期はもともと内視鏡で切除して治癒することが多いので、手術か放射線治療かという選択はⅡ期、Ⅲ期の話になります。Ⅱ期、Ⅲ期において、化学放射線療法が手術と遜色ない効果を示すようになってきたのです」

厳密に言うと、臨床試験においては、わずかの差で手術に軍配が上がったらしい。ただ、臨床現場では食道温存を希望される方、高齢や合併症のある方に、化学放射線療法は十分な選択肢になっているとのことだ。

<頭頸部がん>

早期の段階で放射線治療を行うことが多いのが、頭頸部がん。手術で切除すると機能も美容(整容)も損なわれることが多いからだ。早期のⅠ期、Ⅱ期ならば、まずは放射線治療を試みて治癒を目指す。その後、再発した場合は手術へ進む、というのが理想的な治療の流れになっている。

「本来、放射線を照射した後に手術を行うのは高い技術を要するので、これができるのは腕に自信のある頭頸部外科と言ってもいいでしょう。ただ、患者さんのその後のQOL(生活の質)を考えると、できればメスを入れることなく治癒してほしいと思います。実際、Ⅰ期、Ⅱ期の頭頸部がんの7~8割は放射線治療だけで根治します。とくに、喉頭がんのⅠ期、Ⅱ期の成績がよく、8割~9割は根治すると思って良いでしょう」

<悪性リンパ腫>

血液がんの一種である悪性リンパ腫も放射線治療を施されることが多い。血液がんは固形がんではないが、放射線治療に効果を示すのだろうか?

「放射線治療を行えるのは、あくまでも的(まと)があるときだけです。悪性リンパ腫はリンパ節に腫瘍の塊を作るので、その腫瘍を狙って照射するのです」

悪性リンパ腫と一口に言っても、その種類は70種類を超える。その中で、局所に留(とど)まる傾向が強いタイプ、つまり、全身を巡る前にリンパ節に長時間留まるタイプには放射線治療が力を発揮するわけだ。MALT(マルト)リンパ腫、濾胞性(ろほうせい)リンパ腫、節外性NK/T細胞リンパ腫、ホジキンリンパ腫などがこれに当たる。

とはいえ、血液がんは本来、全身を巡るがんなので、これらも放射線治療単独ではなく、抗がん薬との併用になる。ただ、放射線治療が効きやすいので、比率配分として放射線治療の割合が大きくなるというわけだ。

逆に、びまん性大細胞型B細胞リンパ腫など悪性度の高いタイプは、リンパ節に腫瘍ができた時点で、がん細胞がすでに全身を巡っている場合が多く、抗がん薬が中心。いずれにせよ、悪性リンパ腫に対しては、腫瘍の塊を放射線で叩き、全身を抗がん薬で治療するという集学的治療を行う。

<肺がん>

非小細胞肺がんⅠ期についても、実は放射線治療が手術と同等の効果を示すことが期待されている。現在も「第1選択肢は手術」であることに変わりはないが、ピンポイント照射など放射線治療の技術革新によって、放射線治療単独が、手術の実績に迫ってきているという。

「現状では、第1選択肢は手術ですが、心臓に問題を抱えていたり、高齢で手術が難しい場合は、躊躇(ちゅうちょ)なく放射線治療を選んでほしいと思います。非小細胞肺がんⅠ期ならば、放射線治療でほぼ治癒できます」

現時点では、手術が難しい場合の第2選択肢だが、現在、手術可能な場合との比較についての臨床研究も進んでいるそうだ。

<乳がん>

乳房温存療法後には必ず放射線治療を行う。がんを摘出した後、もしかしたら残っているかもしれない、目には見えない微小のがん。それを叩くことは、放射線治療が最も得意とするところだからだ。放射線の力があってこそ、乳房温存療法が可能になったと言っても過言ではないだろう。

直腸がんに新たなトピック!

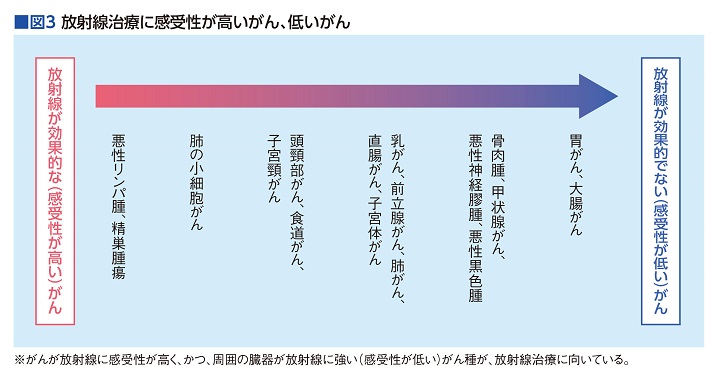

昔から日本人に多い胃がん、大腸がんは、放射線治療が難しい。それはなぜだろうか。

「胃や大腸にできるがんは、腺がんということもありますが、放射線に対する感度がそもそも悪いのです。かつ、近くに小腸という放射線に弱い臓器があるため、高線量の放射線を照射することができません」

これが、今も昔も変わらず、胃がん、大腸がんには放射線治療が難しい理由だ(図3)。

大腸がんは、前述のように放射線治療に向いていないがんではあるが、最近、新しいトピックが浮上していると言う。

「直腸がんだけですが、Ⅱ~Ⅲ期で手術の前に化学放射線療法を行ったら、それだけでがんが消失したというケースが3割ほど見られることが明らかになってきたのです」と吉岡さん。

直腸がんは、放射線治療が効かないとされる大腸がんの一種であり、腺がん。つまり、その治療はあくまでも手術が前提だ。ところが、術前化学放射線療法を行ってがんを縮小させ、いざ手術しようとしたら、なんとがんが消えていた……ということが時々見受けられ、それがある程度の頻度で起こることがわかってきた、というのだ。現在、手術せずに術前化学放射線療法で根治できる人を拾い出すための臨床試験が進められているそうだ。

近い将来、直腸がんにも放射線治療が有効なタイプがあることがわかるかもしれない。今後の放射線治療のさらなる進化に期待したい。

同じカテゴリーの最新記事

- 切除可能な直腸がん試験結果に世界が注目も 日本の標準治療は「手術」で変わりなし

- ビタミンDの驚くべき効果がわかってきた 消化管がん手術後の再発・死亡リスクを大幅に減少

- 世界最大規模の画期的研究の一部解析結果が発表 大腸がんの術後補助療法の必要性をctDNAで判断する

- 初めての前向き試験で抗EGFR抗体薬の信頼性が確実に! 進化を続ける切除不能・進行再発大腸がんの薬物療法

- 遺伝子変異と左右どちら側にがんがあるかが、薬剤選択の鍵を握る! 大腸がん薬物療法最前線

- 化学放射線と全身化学療法を術前に行うTNT療法が話題 進行下部直腸がん 手術しないで完治の可能性も!

- 肛門温存の期待高まる最新手術 下部直腸がんTaTME(経肛門的直腸間膜切除術)とは

- 大腸のAI内視鏡画像診断が進化中! 大腸がん診断がより確実に

- 患者さんによりやさしいロボット手術も登場 新しくなった大腸がんの手術と薬物療法