「手術+化学療法」のコンビネーションで根治をめざす 大腸がんの肝転移には「治療戦略」が大切

切除不能の症例は化学療法が第1選択

肝臓のみに転移がんがとどまっていても転移した腫瘍数が多い、肝臓+肺など肝臓以外に転移がある、画像上は肝臓だけの転移でもその他の転移が隠れている可能性があるなど、切除不能と判断された場合は、化学療法(薬剤を使ったがん治療)が第1選択肢となります。

化学療法は主に(1)5-FU(一般名フルオロウラシル)、アイソボリン(一般名レボホリナートカルシウム)、エルプラット(一般名オキサリプラチン)の3剤を併用するFOLFOX療法(2)FOLFOX療法3剤のうち、エルプラットをカンプト/トポテシン(一般名イリノテカン)に変えたFOLFIRI療法――があります。これらに分子標的薬のアバスチン(一般名ベバシズマブ)を組み合わせたり、アバスチンの代わりにアービタックス(一般名セツキシマブ)を組み合わせることもあります。アービタックスはこれまで日本では肝転移した大腸がんの2次治療以降しか使えませんでしたが、3月から1次治療での使用が認められ、アバスチンと並んで第1選択薬として使用できるようになりました。

また、FOLFOX療法の代替療法としてXELOX療法もあります。FOLFOX療法だと、1回の投与に48時間かかり、2週間毎の投与となります。エルプラットと、体内に入ると5-FUに変わる飲み薬のゼローダ(一般名カペシタビン)を2週間服薬する点滴の時間はXELOX療法は2時間ですみ、3週間毎の投与となります。

無増悪生存期間(*)はFOLFOX療法と同等との試験結果が出ているため、XELOX療法を使うことが増えてきました。

*無増悪生存期間=治療後、がんが進行せず、安定した状態である期間

切除手術に持っていくための第1選択薬

なぜ、エルプラットが化学療法のキードラッグとなっているのでしょうか。

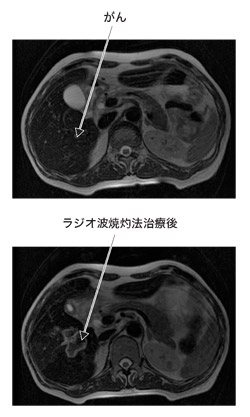

「化学療法だけの治療だと画像上腫瘍が消失しても90パーセント以上の人ががん細胞を残してしまいます。そのため、治癒をめざすためには、いつかは切除手術に持っていきたいというのが我々医師の願いです。あるいは、切��しにくいところにがんがある場合は、ラジオ波焼灼法に持っていくのでもいい。そのためには、抗がん剤治療を行うにしても、それによって肝臓にできるだけダメージを与えたくはありません。その前提に立ってエルプラットとカンプト/トポテシンとを比べると、手術をしたあと、カンプト/トポテシンは致死的な合併症が出る可能性を危惧せざるをえません。エルプラットもある程度の合併症は出ますが、致死的なものは少ない。とするなら、あとあとのことを考えると第1選択薬はエルプラットを使いたいということです。

次に、エルプラットと相性がよい分子標的薬はアバスチンです。近年、抗がん剤を使うと肝障害が起きることがわかってきましたが、そのようなときに肝臓の庇護作用があるといわれているのがアバスチンです。また、アービタックスも3月から1次治療で使えるようになりました。アービタックスも、今後の治療戦略の1つの選択肢になってくる薬剤だと思います」

新しい分子標的薬であるアービタックスは、治療前に薬の効果がある人、ない人を調べることができます。アービタックスはKRAS遺伝子と呼ばれるがん遺伝子の1つが、変異のない野生型の人に高い奏効率を示すことがわかっていて、変異がある場合はほとんど効果がないといわれています。KRAS遺伝子野生型の人の割合は60パーセントほどなので、すべての人に効果があるわけではありません。

一方、アバスチンはKRAS遺伝子が野生型でもそうでなくても、効果に差はありません。投与前に、KRAS遺伝子の変異を調べれば無駄な投与を回避できます。これまで変異の有無を調べる検査は患者の自己負担でしたが、4月から保険適用になりました。

無増悪生存期間を改善したサンドイッチ療法

今のところ、肝転移については切除手術を凌駕する治療法はありません。「それなら、切除手術に他の治療を何か加えたらよいのではないか、というのが1つの治療戦略になってきます」と佐藤さんは語ります。

そのような背景から模索されてきた治療戦略が化学療法を手術の前後に挟む、「サンドイッチ療法」です。「サンドイッチ療法」については、ヨーロッパではその有用性を示す臨床試験の結果が報告されています。大腸がんの肝転移がある患者を対象に、術前と術後にFOLFOX療法の投与方法のバリエーションの1つであるFOLFOX4という方法で投与したところ、手術単独群に比べて無増悪生存期間を改善しました。日本人のデータも必要と、肝転移の切除のみと切除後にFOLFOX6という投与方法での投薬を行った場合とを比較した臨床試験が多施設で日本でも行われています。

新しい薬としてはすでに欧米で使われているパニツムマブ(一般名)が日本でも申請済みで、4月ころ承認され、ほどなく発売される予定です。アービタックスと同じ抗EGFR(上皮細胞成長因子受容体)抗体製剤ですが、アービタックスに比べて投与時反応という副作用が少ないといわれています。

ラジオ波焼灼法など手術以外の局所療法も進歩

手術以外の局所療法も、進歩しています。

ラジオ波焼灼法(RFA)はもともと肝臓がんに対する治療法ですが、大腸がん肝転移の治療にも行われるようになってきました。体外から転移巣に電極針を刺し、熱を発生させてがんを殺す方法です。他にマイクロ波凝固壊死法(MCT)という治療法もあり、両方を合わせて熱凝固療法とも呼ばれます。手術に比べ、体への負担が少ない治療であり、手術では取りきれないという場合や、手術を受けるには体力的に無理という場合などに選択される方法です。

「ラジオ波焼灼法は肝臓を切るわけではないので低侵襲だし、全身状態が悪くて肝臓の予備能力もギリギリだということであれば1つの選択肢になります。ただし、治療医に十分な技術がないと成績はよくありません。きちんと焼き切れなければがんを飛び散らせてしまうといった問題があるし、超音波でがんを見つけて針を刺すので、正確に位置を確かめられなければ、正常なところを焼いてがんを焼けなかったということも起こります。まわりには血管や胆管もあり、損傷を起こしたりする可能性もあるので、だれでもできる治療ではありません」

ほかに、日本で積極的に行われていたものに肝動注療法があります。がん細胞は、動脈から酸素と栄養を吸収しています。そこで、肝臓に行く動脈に管(カテーテル)を入れ、抗がん剤を注入する方法です。しかし、欧米では化学療法の進歩もあって完全にすたれてしまっています。全身投与の化学療法と肝動注療法とを比べた海外の臨床試験で、全身投与のほうが生存率がよかったという結果が出たためです。

放射線治療では、全肝照射といって肝臓全体に放射線を照射する治療法もありますが、肝不全になったりする可能性があるので、肝転移に対して放射線治療を行うことは少ない、とのことです。定位照射など最新の高精度放射線療法も出てきていますが、「現時点では手術やラジオ波焼灼法など他の治療法のほうが効果のメリットが高い」と佐藤さんはいいます。

治療戦略の重要性

がんの治療、とくに再発転移の治療では、どんな治療法をどう組み合わせるか、といった戦略を立てて治療する「治療戦略」が必要です。

中でも、治療戦略の重要度が増しているのが大腸がんの肝転移の治療です。

「大腸がんで最も根治可能な治療法は切除手術であり、肝転移の場合も同じです。しかし、手術のみの治療には限界があることも事実です。そこで、先に薬を使ってがんを小さくしてから手術するとか、もしくは手術したあとに薬を使い、転移を防ぐといった治療方法が模索されるなど、大腸がんの肝転移にも『治療戦略』という考え方が出てきました。これは、化学療法の効果の進歩、薬剤の種類が増えたことなどが背景としてあります。化学療法を上乗せすることで、切除できないとされた症例に対して、がんが小さくなって手術で切除できるまでになったケースが増えてきています。このように『手術+化学療法』など手術、ラジオ波焼灼法、化学療法といった治療法をいかに組み合わせるかが大腸がんの肝転移治療ではとても大切になってきています」

同じカテゴリーの最新記事

- 切除可能な直腸がん試験結果に世界が注目も 日本の標準治療は「手術」で変わりなし

- ビタミンDの驚くべき効果がわかってきた 消化管がん手術後の再発・死亡リスクを大幅に減少

- 世界最大規模の画期的研究の一部解析結果が発表 大腸がんの術後補助療法の必要性をctDNAで判断する

- 初めての前向き試験で抗EGFR抗体薬の信頼性が確実に! 進化を続ける切除不能・進行再発大腸がんの薬物療法

- 遺伝子変異と左右どちら側にがんがあるかが、薬剤選択の鍵を握る! 大腸がん薬物療法最前線

- 化学放射線と全身化学療法を術前に行うTNT療法が話題 進行下部直腸がん 手術しないで完治の可能性も!

- 肛門温存の期待高まる最新手術 下部直腸がんTaTME(経肛門的直腸間膜切除術)とは

- 大腸のAI内視鏡画像診断が進化中! 大腸がん診断がより確実に

- 患者さんによりやさしいロボット手術も登場 新しくなった大腸がんの手術と薬物療法