「いかに肛門を残すか」から、「いかに肛門機能を維持するか」へ 下部直腸がんになっても、大丈夫! 「究極の肛門温存術」

括約筋の残り方で変わる機能

肛門には、歯状線といって、直腸側の組織と肛門の皮膚側の組織が交わる線があります。この線が目安になります。

A:パーシャルISR

歯状線より2センチ以上直腸側にがんがあれば、歯状線より直腸側で切除できます。したがって、内肛門括約筋も一部だけの切除ですみます。

B:サブトータルISR

歯状線に近い部位にがんがあると、2センチの余裕をとった場合、歯状線より下で切除することになります。この場合、内肛門括約筋も一部は残ります。

C:トータルISR

歯状線上、あるいはその下までがんが広がっていた場合には、内肛門括約筋は全て切除することになりますが、外肛門括約筋は残ります。

実際には、がんの部位によって外肛門括約筋も一部だけ切除したり、左右で切除位置が変わるなどのバリエーションがありますが、この3つの手術法が基本です。そして、どの手術になるかで、肛門の機能も変わるのです。西澤さんによると「パーシャルの場合は、漏れない可能性が期待できます。トータルになると漏れなくなることはあまり期待できないと考えてください。サブトータルの場合は、その中間。いい人もいれば悪い人もいるというのが実情です」といいます。こうした予測をきちんと説明した上で、治療法を選択してもらうそうです。

残した肛門機能向上のために

東病院の場合、トータルの内肛門括約筋・腫瘍切除術になる人が1割、あとはパーシャルとサブトータルが半々といったところ。もともと内肛門括約筋・腫瘍切除術を希望して来院する患者さんが多いので、トータルになっても肛門を残したいという患者さんが大半だといいます。

迷った場合には、「術後3カ月ぐらいを目���に、ここでは人工肛門を造設します。その間にそのまま人工肛門でいくか、それとも自分の肛門を回復するか、考えてもいいと思います」と西澤さん。

直腸がんの手術では、排便、排尿、性機能障害が、3大合併症です。手術の技術が習熟して、排尿障害もだいぶ少なくなりましたが、30パーセントぐらいの人には今でも排尿障害が出ます。ただ、これは3カ月もすれば回復するそうです。そこで、手術後の3カ月間、尿と便、両方で苦労するのは大変なので、排尿障害が回復するまでとりあえず人工肛門で排便を管理するようにしているそうです。

実際には、便が漏れる場合、パットを利用する、便意をもよおす時間帯が一定となればその間は外出しない、便を硬めに管理するなどの工夫が必要になります。それを長期にわたり続けなくてはならないのです。

今、東病院では下部直腸がんで以前ならば人工肛門になるはずの人の94パーセントで肛門を温存しています。

西澤さんによると「理論的には、下部直腸がんであればこれまでは温存の困難であった症例の多くで肛門の温存は可能」だといいます。問題は、残した肛門の機能です。

これを評価する方法にウェクスナースコアがあります。固い便が漏れるか、やわらかい便がもれるか、パットが必要かなど、肛門の機能を20点満点で評価します。健康な人は0点で、点数が低いほど機能が良いことを示します。4~5点ならば、日常生活には困らない程度です。

東病院で肛門を残した人のスコアをみると、術後2年で9点。いろいろなレベルの手術を受けた人が含まれますが、日常生活で苦労しないレベルにある人は少ないのが実情です。

そこで今、西澤さんらは、残した肛門機能を良くするにはどうすればいいのか、工夫をしています。

肛門を縫い縮めて機能向上

失われた括約筋の代わりに、足の筋肉を移植する方法も考案されましたが、いい方法とはいえず、普及しませんでした。

患者さんの実情をみると、無意識に肛門を締める内肛門括約筋の機能が低下するので、寝ている間に便が漏れる人が多いそうです。それならば、「肛門を少し狭くすればいいのではないか」と始められたのが、肛門の背側を支持する筋肉を少し縫い縮める方法です。

ポステリオール・リペアといって、指が2本とおるぐらいの太さに肛門を縫い縮めます。

「ここ3年ぐらいほぼ全例に行っていますが、これがとても良いのです。実は以前から直腸脱(直腸が肛門の外に突き出ること)の手術に行われていた方法だったのです」と西澤さん。

切除範囲を小さくして、肛門温存の適応を広げるという意味では、術前補助療法も考えられます。術前に化学放射線療法を行い、がんを小さくしてから手術をしようというのです。そうすれば、トータルだった内肛門括約筋・腫瘍切除術がより温存可能な人も出てくるかもしれません。

しかし、現状では「放射線で神経の変性が起こり、肛門機能が低下することがわかっているので、決して安易に行うべき方法ではありません。ただ、変性が起こらない程度の放射線を照射すればいいのか、検討している段階」だそうです。

肛門機能の評価を含めた検討を

このように、内肛門括約筋・腫瘍切除術は、今やいかに肛門を残すかではなく、いかに肛門の機能を維持するか、に向いています。

西澤さんは「内肛門括約筋・腫瘍切除術は、すでに腫瘍学的には問題がないことが検証されつつあるといえるので、今後はどこまで適応を広げるか、肛門機能の問題を含めて見直すべきときに来ています」と話しています。

また、東病院では内肛門括約筋・腫瘍切除術を腹腔鏡補助下でも行っています。下部直腸がんが進行して側方リンパ節郭清が必要になると開腹手術が必要ですが、それ以外のリンパ節郭清ならば、腹腔鏡でも十分一緒にできるそうです。早期ならば、腹腔鏡手術で肛門を残すことができるのです。

その一方、内肛門括約筋・腫瘍切除術は、まだ標準治療ではなく、大腸がんの治療ガイドラインで評価も行われていません。そのため、「多くの病院で行われていますが、統一された手技で行われているかなどの問題点もあります」と西澤さん。

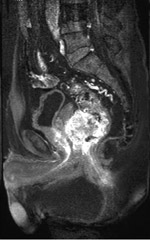

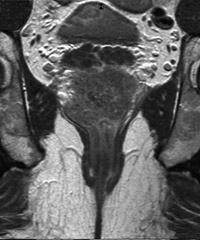

直腸は体の軸に対して斜めになっているので、東病院ではこの角度でMRI(核磁気共鳴画像法)の画像にして、がんをチェック。手術中に切断した組織の断端(はじ)はすぐに迅速病理診断に出し、必要ならば追加手術も行っています。「検査からきちんと術前に肛門の機能を予測し、患者さんに説明することも大事」と西澤さん。

内肛門括約筋・腫瘍切除術は、内外の肛門括約筋の見極めやがんの広がりに応じて切り方を工夫するなど、決してやさしい手術ではないといいます。

内肛門括約筋・腫瘍切除術が急速に普及する今、手術の適応と同時に、手術内容の標準化も急務といえます。

光っている部分ががん

同じカテゴリーの最新記事

- 切除可能な直腸がん試験結果に世界が注目も 日本の標準治療は「手術」で変わりなし

- ビタミンDの驚くべき効果がわかってきた 消化管がん手術後の再発・死亡リスクを大幅に減少

- 世界最大規模の画期的研究の一部解析結果が発表 大腸がんの術後補助療法の必要性をctDNAで判断する

- 初めての前向き試験で抗EGFR抗体薬の信頼性が確実に! 進化を続ける切除不能・進行再発大腸がんの薬物療法

- 遺伝子変異と左右どちら側にがんがあるかが、薬剤選択の鍵を握る! 大腸がん薬物療法最前線

- 化学放射線と全身化学療法を術前に行うTNT療法が話題 進行下部直腸がん 手術しないで完治の可能性も!

- 肛門温存の期待高まる最新手術 下部直腸がんTaTME(経肛門的直腸間膜切除術)とは

- 大腸のAI内視鏡画像診断が進化中! 大腸がん診断がより確実に

- 患者さんによりやさしいロボット手術も登場 新しくなった大腸がんの手術と薬物療法