腹腔鏡下手術が普及し、新しい化学療法も登場。進行度に応じた治療法の選択を 『大腸癌治療ガイドライン』を、今後の展望を踏まえ読み解こう!

使える薬がさらに増え、再発しても選択肢は多い

大腸がんで化学療法(抗がん剤治療)を行うのは、原則、ステージ3(リンパ節に転移があるもの)より進行している場合です。化学療法の目的の1つは、手術の補助療法として術後に行われます。もう1つは、再発したり転移があったりして手術でがんを切除できない場合に、がんの進行を遅らせたり、小さくしたりするために行います。

大腸がんの補助療法として、2005年版のガイドラインに標準治療として記載されたのは、5-FU(一般名フルオロウラシル)+ロイコボリン(一般名ホリナートカルシウム)【注射薬】です。

その後、ゼローダ(一般名カペシタビン)【内服薬】が保険診療として使用できるようになり、UFT(一般名テガフールウラシル)【内服薬】+ロイコボリン【内服薬】とともに、診療現場で広く使われているのが現状です。

さらに現在、「欧米では、“5-FU+ロイコボリン”にエルプラット(一般名オキサリプラチン)を加えた多剤併用療法(FOLFOX療法またはFLOX療法)が標準治療に加わっています。日本ではまだエルプラットを大腸がんの補助療法に使えませんが、おそらく今年中に保険適用になるのではないかといわれています」と固武さん。

補助療法で議論が分かれているのが、ステージ2。がんが固有筋層より深く浸潤しているものの、リンパ節転移や遠くの臓器への転移(遠隔転移)が認められない場合です。欧米のエビデンスでも、抗がん剤の効果があるという報告とないという報告の両方が出ているのだそうです。

「現状では、ステージ2には、補助療法を一律に適用するのではなく、がんによる腸閉塞のために緊急手術をした患者さ��など、再発のリスクが高いと考えられる患者さんを選別し、投与するのがよいと思っています。

また、エルプラットの併用療法は有効性も高いですが、副作用も強い療法です。手足の痺れなどの末梢神経障害が出て、治療後に残ることもあります。ステージ3に補助療法として投与した場合、従来の治療法よりも治癒率を6パーセントほど高める効果が期待されていますが、副作用を含めたさまざまな条件を考慮して、この治療を行うかどうか、決めていく必要があるでしょう」(固武さん)

また、2005年版のガイドラインでは、手術で切除できない進行がん、再発がんに対しては、

(1) FOLFOX

(2) FOLFIRI 5-FU+ロイコボリンに、カンプト(一般名イリノテカン)を加える療法

(3) IFL(カンプト+急速静注5-FU+ロイコボリン)

(4) 静注の5-FU+ロイコボリン

(5) 飲み薬のUFT+ロイコボリン

の5つの化学療法が推奨されていますが、最近、アバスチン(一般名ベバシズマブ)とアービタックス(一般名セツキシマブ)という2つの分子標的薬が保険診療として承認され、大腸がん化学療法のキードラッグに加わりました。固武さんは言います。

「進行がん、再発がんの場合、治癒はなかなか望めませんが、今まで以上によりよいQOL(生活の質)で延命をめざすことが可能になったと思います。『1次治療にこれを使ったら、2次治療にはこれを使いましょう』といった薬剤の組み合わせが、2009年版のガイドラインには示されるはずです。

ただ、アービタックスの効果を予測するために重要なK-RAS遺伝子検査が大腸がんには保険適用されていないのがつらいところです。今、複数の学会が厚労省に要望書を出していますが、早急に認可してほしいと願っています」

それでも、と固武さんは続けます。

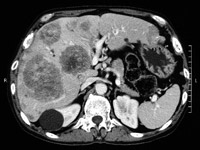

「有効な化学療法がなかったころは1年未満だった平均余命が、さまざまな抗がん剤によって30カ月ほどまで伸びています。また、抗がん剤によってがんが小さくなるのは普通のことになりつつあり、肝臓などに転移した切除できないがんが小さくなって切除できるようになることもあります。最近の知見としては、FOLFOX療法にアバスチンを加えると肝転移の切除率が高まるだけでなく、FOLFOXによる肝臓の副作用が軽くなるというメリットがあることもわかってきました。

つまり、効果が期待される症例には、個々の状況に応じた適切な化学療法を積極的に行なうのが、全体的な方向性だといえるでしょう」

再発しても治癒可能だからこそ検査を

くり返しになりますが、最後にひとつつけ加えておくと、再発しても治癒の可能性があるのが大腸がんですから、治療が終了しても、定期的な経過観察を怠らないことが大事です。そのような経過観察のことを「サーベイランス」といいます。

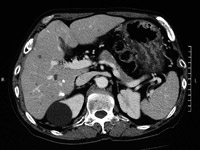

「サーベイランスの有効性はなかなか確認されませんでしたが、最近は「効果あり」とのエビデンスが増えてきています。検査の方法や適正な検査間隔は十分に確立していませんが、従来行われていた胸部レントゲンと腹部超音波ではなく、胸部と腹部のCTを使って半年ごとに検査するのが、効果的と考えられるようになっています」(固武さん)

まもなく改訂される大腸がん治療ガイドラインには、その辺りのところも明確にされてくるものと思われます。大腸がんの患者さんには、ぜひ最新のガイドラインを手に入れていただき、最善の治療法を選択する助けとしていただきたいと思います。

[病期別5年生存率]

| 病期 | 1978-82 | 1993-94 | 生存率の差 |

|---|---|---|---|

| 1期 | 85.8 | 91.9 | +6.1 |

| 2期 | 72.9 | 81.5 | +8.6 |

| 3期 | 53.5 | 68.6 | +15.1 |

| 4期 | 9.4 | 12.8 | +3.4 |

同じカテゴリーの最新記事

- 切除可能な直腸がん試験結果に世界が注目も 日本の標準治療は「手術」で変わりなし

- ビタミンDの驚くべき効果がわかってきた 消化管がん手術後の再発・死亡リスクを大幅に減少

- 世界最大規模の画期的研究の一部解析結果が発表 大腸がんの術後補助療法の必要性をctDNAで判断する

- 初めての前向き試験で抗EGFR抗体薬の信頼性が確実に! 進化を続ける切除不能・進行再発大腸がんの薬物療法

- 遺伝子変異と左右どちら側にがんがあるかが、薬剤選択の鍵を握る! 大腸がん薬物療法最前線

- 化学放射線と全身化学療法を術前に行うTNT療法が話題 進行下部直腸がん 手術しないで完治の可能性も!

- 肛門温存の期待高まる最新手術 下部直腸がんTaTME(経肛門的直腸間膜切除術)とは

- 大腸のAI内視鏡画像診断が進化中! 大腸がん診断がより確実に

- 患者さんによりやさしいロボット手術も登場 新しくなった大腸がんの手術と薬物療法