注目される術前放射線化学療法、そして放射線による機能低下の改善 下部直腸がんに対する治療のベストチョイス

術前治療でがんが消失するケースも

そうしたなかで、最近になって注目を集めているのが術前放射線化学療法だ。

この治療法は放射線や抗がん剤であらかじめ、がんを縮小させて摘出部分を最小限に抑えようというものだ。そうして低位前方切除術や超低位前方切除術、さらにISR(intersphincteric resection=内肛門括約筋切除)などによる手術で自然肛門を温存する。ちなみにISRというのは、内外に分かれる肛門の2つの括約筋のうち、内括約筋を切除し、外括約筋を残すことで自然肛門を温存する手術法である。

千葉県がんセンターでは、基本的に2期、3期の下部直腸がんに対しては、再発・転移を予防する見地からリンパ節郭清が行われ、前にあげた手術法で自然肛門の温存がはかられている。そのなかで、がんのある部位が肛門から1センチ以内にある場合には、放射線化学療法による術前治療も行われている。具体的には術前治療に用いる放射線の線量は1回当たり1.8グレイで総線量は42.6グレイ。抗がん剤は、5-FU系のUFT(一般名テガフール・ウラシル)と座薬のフトラフール(一般名テガフール)が併用されている。こうした術前治療のがん縮小効果は高く、これまでに2例、がんが完全に消失していたケースもあるという。

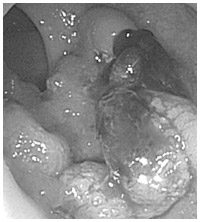

大腸内視鏡による画像。放射線治療前

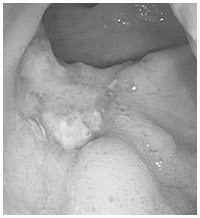

大腸内視鏡画像。放射線治療後。

がんがきれいに消失

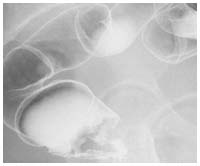

注腸造影X線画像。放射線治療前

注腸造影X線画像。放射線治療後。

がんが消失

放射線で括約筋機能が低下する

[術前放射線治療の照射範囲]

こうしてみると、術前の放射線化学療法は患者にとっては、大きなメリットがあるように思われる。しかし最近では、必ずしもそうとはいい切れないとも早田さんは指摘する。

「放射線を照射すると、括約筋の機能が低下することが国立がん研究センター東病院をはじめとするいくつかの施設の研究で明らかになっているのです。肛門の内括約筋と外括約筋は、それぞれ異なる働きを持っており、両方がひとつになって肛門機能が実現されている。わかりやすくいうと、内括約筋は無意識のうちに働いて便の漏出を抑えており、外括約筋は意識的に排便を抑えているときに働いている筋肉です。放射線治療を行った後ISRを実施すると、内括約筋が削除され、機能の低下した外括約筋だけが残される。そうなるといきおい肛門機能も低下せざるを得ないのです」

千葉県がんセンターでも2期、3期の下部直腸がん患者で、がんが肛門に接している場合、あるいはがんの一部が肛門に入り込んでいる場合には、術前放射線化学療法が施され、ISRにより内括約筋が取り除かれ、外括約筋だけが残されるが、やはり、肛門機能はかなり低下しているケースが多いという。

「患者さんの中にはパットの継続使用が不可欠という人が少なくない。日中外で仕事をしている人の場合には、においが気になるという人もいます。また夜間の睡眠時に失禁が起こって困るという話も耳にします」

肛門の機能低下を最小限にとどめる方法

前にあげた国立がん研究センター東病院が術前放射線治療を受けた下部直腸がん患者を対象にしたアンケート調査では、手術後に一時的に設置する人工肛門での生活よりも、その後の自然肛門での生活のほうが快適と答えた人が多数を占めている。しかし、最近では人工肛門の性能も飛躍的に向上している。自然肛門を温存することでQОL(生活の質)が大幅に低下すると考えられる場合には、必ずしも自然肛門の温存がベストチョイスとはいえないだろう。

もっとも千葉県がんセンターでは、こうした放射線による機能低下を最小限にとどめるための取り組みも行われ始めている。

一般的に下部直腸がんに行われている術前放射線治療の総線量は50グレイ前後。それに比べると千葉県がんセンターで実施されているそれは、42.6グレイと低線量だ。その照射量をさらに小さくしようというのだ。

「放射線の線量を抑えれば、それだけ括約筋への影響も弱められます。そこでポイントになるのが放射線と併用する抗がん剤の使い方です。一般的に5-FU系の抗がん剤は放射線と相性がいい。

しかし、それだけでなく、私どもの経験では急激に血中濃度が上昇するタイプのほうがより効果が上がります。当センターで術前治療に座薬も用いているのはそのためです。抗がん剤の工夫によっては、まだまだ放射線の線量を引き下げられる。そうすれば括約筋の機能低下という放射線治療によるデメリットが解消できる可能性もあります」

その具体的な手段として、早田さんは、日本では、まだこの治療での使用の適用が認められていないが、エルプラット(一般名オキサリプラチン)の活用も効果的ではないかという。

局所再発に期待される重粒子線治療

最後に肝臓や肺などに遠隔転移している4期のがんや局所再発がんに対する治療についても見ておこう。

「4期に達している場合は、腫瘍とともにリンパ節も完全に郭清することになり、肛門の温存も望めません。そうして転移巣の治療に重点が置かれます。また局所再発の場合には、危険が大きいために再手術は難しい。放射線や抗がん剤による治療が多く行われることになります」

と、早田さんは症状が重篤な場合の治療の難しさを指摘する。

しかし、そのなかで局所再発の場合には、新たな治療法へのチャレンジも行われ始めている。重粒子線による治療である。

「重粒子は放射線よりも精度が高く、さらに粒子が重たいために、照射部分にとどまる性質があります。そのために効果的で確実な治療が実現できるのです」

じっさい千葉県がんセンターでは、他病院からの紹介も含めて、放射線医学総合研究所の設備を利用して、再発患者の治療を手がけているが、外科手術並みの精度が確認されているという。当然ながら、手術と違って神経や血管を損傷する危険はない。

「ただ1点、照射部位が小腸と重なる場合に、照射によって小腸の腸管壁に窄孔が生じる危険はありましたが、この問題もスペーサーと呼ばれる遮断物を用いることで解消しています」(早田さん)

さらに、つけ加えておくと、現在、千葉県がんセンターも含めた多くの病院が参加するJCОG(日本臨床腫瘍研究グループ)0212と呼ばれる全国的な多施設共同研究で、側方リンパ節郭清と生存率の関係についての研究が行われている。

この研究の結果しだいでは、下部直腸がんのリンパ節郭清についての方針も大きく変わる可能性があると早田さんはいう。

このように下部直腸がんの治療では、さまざまな側面で新たな方向性が模索されている。これから、どんな治療法が提案されるのか。患者さんには気がかりに違いない。

同じカテゴリーの最新記事

- 切除可能な直腸がん試験結果に世界が注目も 日本の標準治療は「手術」で変わりなし

- ビタミンDの驚くべき効果がわかってきた 消化管がん手術後の再発・死亡リスクを大幅に減少

- 世界最大規模の画期的研究の一部解析結果が発表 大腸がんの術後補助療法の必要性をctDNAで判断する

- 初めての前向き試験で抗EGFR抗体薬の信頼性が確実に! 進化を続ける切除不能・進行再発大腸がんの薬物療法

- 遺伝子変異と左右どちら側にがんがあるかが、薬剤選択の鍵を握る! 大腸がん薬物療法最前線

- 化学放射線と全身化学療法を術前に行うTNT療法が話題 進行下部直腸がん 手術しないで完治の可能性も!

- 肛門温存の期待高まる最新手術 下部直腸がんTaTME(経肛門的直腸間膜切除術)とは

- 大腸のAI内視鏡画像診断が進化中! 大腸がん診断がより確実に

- 患者さんによりやさしいロボット手術も登場 新しくなった大腸がんの手術と薬物療法