大腸のAI内視鏡画像診断が進化中! 大腸がん診断がより確実に

内視鏡AI、どこまでできる?

では、現在、大腸内視鏡AIはどこまで進化してきているのだろうか。

「EndoBRAIN」は「EndoBRAIN-EYE」「EndoBRAIN-Plus」と進化を続けているので、病変の発見から診断、さらに超拡大内視鏡で浸潤がんの診断までできるようになっている。

「CAD EYE」は、最初の認可時点で、病変の発見と診断、両方が既にできる仕様となっている。

「診断」とは、腫瘍か非腫瘍かの識別。そして、診断に基づいて、腫瘍ならばその場で切除することまでを含む。

「大腸では、腫瘍と診断された場合、そのほとんどが腺腫です。腺腫は『前がん病変』と言われていて、将来、がんになる可能性がある病変。つまり、この段階で内視鏡切除すれば、大腸がん自体を予防できるというわけです」と斎藤さんは指摘する。

ちなみに、浸潤がんの診断までできるのは、現時点では「EndoBRAIN」のみ。浸潤がんの診断とは、「転移の可能性があるため、リンパ節郭清(かくせい)を含めた外科手術での切除が必要」という診断のことだ。

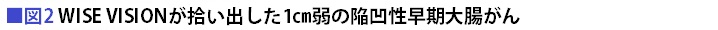

「WISE VISION」も病変の発見と診断が可能。加えて、浸潤がんの診断までできるソフトウェアのアップデートを既に終えていて、現在、薬事申請を準備している段階だそうだ(図2)。

内視鏡AIの真価とは

ここまでできるようになった大腸内視鏡AI。とはいえ、「AIがなかったらこれらはできないかと言うと、決してそういうわけではない」と斎藤さんは話す。

「内視鏡の熟練専門医であれば、これまでも行ってきたことです。ただ、内視鏡を行う医師が、全員、熟練医というわけではないですからね」と前置きし、続けた。

「内視鏡医といっても、熟練医もいれば、経験の浅い非熟練医もいます。非熟練医ですと、病変の見逃しがあったり、腫瘍と非腫瘍の診断を間違える危険性もあるわけです。その差を埋めてくれるのが内視鏡AIと言えるでしょう。さらに言うと、たとえ熟練医でも、ヒダ裏に隠れていて、一瞬しかカメラに映らなかった病変に必ず気づけるかというと、状況によっては難しいこともあります。そういった病変でも、カメラに映りさえすればAIは見逃しません」

その差が、ランダム化試験での病変発見率10%アップという明らかな数字となって表れているわけだ。

内視鏡の普及のために必要なこと

AIを搭載した大腸内視鏡検査は、実際に受けることができるのだろうか。

「現時点で、日本ではオリンパス、富士��ィルム、NECの3社の内視鏡AIが市販されていますので、それを内視鏡機器に取り入れているクリニック、または病院であれば受けられます。ただ、まだAIを搭載しているところは多いとは言えないので、やはり、大学病院や先進医療施設が中心になってくるとは思います」

大腸内視鏡AIを全国に広く普及させるためには、AIの保険点数加算が必須だと斎藤さんは指摘する。

「内視鏡にAIを搭載するにはコストがかかりますが、現状では、AIを搭載してもしなくても保険点数は同じです。つまり、大きな投資をしてAIを入れても、その分の回収ができない現状では、どうしても限られた施設でしか内視鏡AIは受けられない状況になってしまうのです」

現在、日本消化器内視鏡学会では、内視鏡AIによる病変の発見と診断によって、無駄なポリープ切除を減らせること(非腫瘍性ポリープは切除不要)という観点から、AIの保険点数加算を申請しているところだそうだ。

厚生労働省の保険改定は2年に一度。次回は今年(2022年)4月の予定だ。申請が通って、大腸内視鏡AIが全国に広く普及することを期待したい。

AIの将来性、「マルチモーダルAI」へ

大腸内視鏡から始まったAI、今後はどのような進化を見せるだろうか。まずは同じ内視鏡の胃カメラが気になるところだ。

「実は世界的には胃がんの発生頻度は少ないのです。日本と一部のアジアに多いだけ。そうした背景もあってAIは大腸から進みましたが、胃がん、食道がんの診断についても、現在、AIが開発されてきています」と斎藤さん。近い将来、胃内視鏡についても、薬事承認、市販化という動きが出てくるだろうとのこと。

さらに、AIの今後の展望について聞いた。

「現段階の内視鏡AIは、内視鏡画像を学習したAIが病変の発見、診断まで可能にしているわけですが、ここに超音波画像、MRI画像、CT画像、さらには病理診断データ、採血データ、将来的には遺伝子データまで組み込んで、画像だけではない、その人のすべての情報を網羅してAIが解析し、手術の必要性や転移再発、予後まで確証のもと予測できるような『マルチモーダルAI』と呼べるシステムが構築されていくと思います」

もちろん、それにはまだ時間を有する。しかし、年々、加速度的にコンピュータ技術が進歩する現代では、実現までの期間も短くなってきていると、斎藤さんは期待を寄せる。医療界におけるAIの活躍、今後も目が離せない。

同じカテゴリーの最新記事

- 切除可能な直腸がん試験結果に世界が注目も 日本の標準治療は「手術」で変わりなし

- ビタミンDの驚くべき効果がわかってきた 消化管がん手術後の再発・死亡リスクを大幅に減少

- 世界最大規模の画期的研究の一部解析結果が発表 大腸がんの術後補助療法の必要性をctDNAで判断する

- 初めての前向き試験で抗EGFR抗体薬の信頼性が確実に! 進化を続ける切除不能・進行再発大腸がんの薬物療法

- 遺伝子変異と左右どちら側にがんがあるかが、薬剤選択の鍵を握る! 大腸がん薬物療法最前線

- 化学放射線と全身化学療法を術前に行うTNT療法が話題 進行下部直腸がん 手術しないで完治の可能性も!

- 肛門温存の期待高まる最新手術 下部直腸がんTaTME(経肛門的直腸間膜切除術)とは

- 大腸のAI内視鏡画像診断が進化中! 大腸がん診断がより確実に

- 患者さんによりやさしいロボット手術も登場 新しくなった大腸がんの手術と薬物療法