初めての前向き試験で抗EGFR抗体薬の信頼性が確実に! 進化を続ける切除不能・進行再発大腸がんの薬物療法

最も多いRAS変異陽性の1次治療は?

大腸がんに最も多いのがRAS遺伝子変異で、「進行大腸がんのおよそ50%に認められます」と砂川さん。

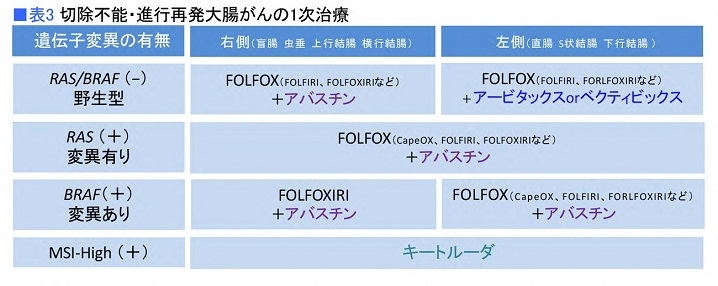

RAS遺伝子変異陽性の1次治療はFOLFOX(またはFOLFIRI、*CapeOXなど)+アバスチン。アバスチンでFOLFOXなど化学療法の効果を高め、できる限りがんを叩く方針をとります。

RAS遺伝子変異については、現状、RAS変異全体をカバーするRAS阻害薬はありません。ただ、RAS変異の1つ「KRAS G12C」という変異に対する治療薬ルマケラス(一般名ソトラシブ)が、切除不能な進行・再発の非小細胞肺がんではすでに保険適用されています。

「大腸がんでは、現在、臨床試験を行なっているところです。KRAS G12C変異は大腸がん全体の3~5%と頻度は低いのですが、実は今、KRAS変異に対する治療開発が世界的に盛り上がっていて、KRAS G12C以外の複数のKRAS変異についても、世界中で多くの治験が行われています。それらが良い結果が出てくれば、RAS阻害薬の開発に繋がるのではないかと期待しています」

RAS遺伝子変異陽性については、現状、1次、2次治療も、化学療法+アバスチンもしくはサイラムザ(一般名ラムシルマブ)などが行われます。

ただし、アバスチンはRAS変異に効果を表す薬剤というわけではなく、大腸がんすべてに使える薬剤。RAS遺伝子変異にピンポイントで作用するRAS阻害薬の登場が待たれます(表3)。

*CapeOX:カペシタビン+オキサリプラチン併用療法

2次治療の薬でBRAF変異陽性の1次治療の考え方が変化?

一方、BRAF遺伝子変異は大腸がん全体の5~7%と頻度は低いものの、悪性度が高いため、これまでは1次治療からFOLFOXIRI+アバスチンという強力なパワーで抑えることが推奨されてきました。そこに、2次治療に新薬が承認され、変化が起きています。

「ビラフトビ(BRAF阻害薬:一般名エンコラフェニブ)が2次治療で承認され、昨年改訂されたガイドラインでも『ビラフトビ+アービタックス、もしくはビラフトビ+メクトビ(MEK阻害薬:一般名ビニメチニブ)+アービタックスの併用療法を推奨する』と記載されました。

そうした動きを受けて、BRAF遺伝子変異陽性の場合は、1次治療時に最大パワーで叩くより、2次治療時にBRAF阻害薬併用療法をしっかり受けるこ���を優先すべきという方向に切り替わってきたのです」

もちろん、体力があって強い治療に耐えられる人には、1次治療でFOLFOXIRI+アバスチンが選択されます。ただ、高齢者や体力が低下していてFOLFOXIRIがきつい場合は無理をせず、1次治療ではFOLFOXで治療して、2次治療でBRAF阻害薬併用療法を受けるという考え方です。

3次治療はロンサーフ+アバスチンが標準治療に

3次治療以降に登場する薬剤が、ロンサーフ(代謝拮抗薬:一般名トリフルリジン・ピペラシル)とスチバーガ(マルチキナーゼ阻害薬:一般名レゴラフェニブ)の単独療法です。

今年の「ASCO GI」で、新たにロンサーフ+アバスチン併用とロンサーフ単独を比較した第Ⅲ相試験「SUNLIGHT試験」の結果が報告されました。

「3次治療の進行大腸がんを対象としたこの臨床試験で、ロンサーフ+アバスチン併用療法は、ロンサーフ単剤療法より明らかに全生存期間(OS)を延長しました。この結果を受けて、今後はロンサーフ単独ではなく、ロンサーフ+アバスチン併用療法が3次治療の標準治療になっていくと思います」

3次治療以降、ロンサーフ、スチバーガどちらから使う?

「スチバーガも3次治療以降の治験で結果を出しているので、標準治療の1つです。どちらを選択するかは臨床現場で議論されていますが、結論から言えば、使える人は両方使ったほうがいいのです。この2剤は効果が違うので、ロンサーフで効果が現れなくなったらスチバーガへ。または、その逆で。どちらを先にするかは、人それぞれです」としたうえで、砂川さんはさらに続けました。

「ロンサーフとスチバーガを直接比較した試験がないので、明確に言い切ることはできませんが、薬剤の副作用を見ると、ロンサーフは血液毒性、骨髄抑制が出やすいので白血球が下がったり、疲れが出ます。一方、スチバーガは、血液毒性はありませんが、手足症候群が起きたり、血圧上昇、タンパク尿、倦怠感も強く出ます。副作用を比較すると、スチバーガのほうが強いので、体力的に可能ならばスチバーガから始めて、ロンサーフを後にとっておくという考え方もあります」

期待の新薬が承認されるのはいつ?

3次治療以降については、近々、さらなる期待があります。

「昨年9月、『ESMO2022』(欧州臨床腫瘍学会)で、VEGFR阻害薬フルキンチニブ(一般名)が全生存期間(OS)と無増悪生存期間(PFS)を延長するという『FRESCO-2試験』のデータが出ました。この試験には日本も参加していて、私も使いましたが、副作用が少なく使いやすい印象でした。日本で承認されるのは来年になると思いますが、3次治療以降の標準治療薬がもう1つ増えることになります」

切除不能大腸がんではありませんが、MSI-Highの直腸がん/結腸がんの免疫チェックポイント阻害薬治験のトピックがあります。

「今、切除可能なMSI-Highの大腸がんが世界の話題になっています。切除可能MSI-Highの直腸がんに対して、免疫チェックポイント阻害薬を投与された12人全員のがんが消えたという治験結果が昨年のASCOで発表されました。これは、切除可能なMSI-Highの大腸がんなら、手術なしで完治する可能性を意味しています」

直腸がん手術で人工肛門になるとQOLが非常に低下するため、切除せずに治る可能性が見えたことは大きな希望です。進行大腸がんにおけるMSI-Highは約3%と低頻度ですが、切除可能な大腸がんのMSI-Highは5~10%と、決して少なくありません。大腸がんとわかったら、治療開始前にまずMSI検査を。医師から提示がなかったら、自ら提案していきましょう。

同じカテゴリーの最新記事

- 切除可能な直腸がん試験結果に世界が注目も 日本の標準治療は「手術」で変わりなし

- ビタミンDの驚くべき効果がわかってきた 消化管がん手術後の再発・死亡リスクを大幅に減少

- 世界最大規模の画期的研究の一部解析結果が発表 大腸がんの術後補助療法の必要性をctDNAで判断する

- 初めての前向き試験で抗EGFR抗体薬の信頼性が確実に! 進化を続ける切除不能・進行再発大腸がんの薬物療法

- 遺伝子変異と左右どちら側にがんがあるかが、薬剤選択の鍵を握る! 大腸がん薬物療法最前線

- 化学放射線と全身化学療法を術前に行うTNT療法が話題 進行下部直腸がん 手術しないで完治の可能性も!

- 肛門温存の期待高まる最新手術 下部直腸がんTaTME(経肛門的直腸間膜切除術)とは

- 大腸のAI内視鏡画像診断が進化中! 大腸がん診断がより確実に

- 患者さんによりやさしいロボット手術も登場 新しくなった大腸がんの手術と薬物療法