世界最大規模の画期的研究の一部解析結果が発表 大腸がんの術後補助療法の必要性をctDNAで判断する

術後4週時点のctDNA陽性と陰性の再発リスクは?

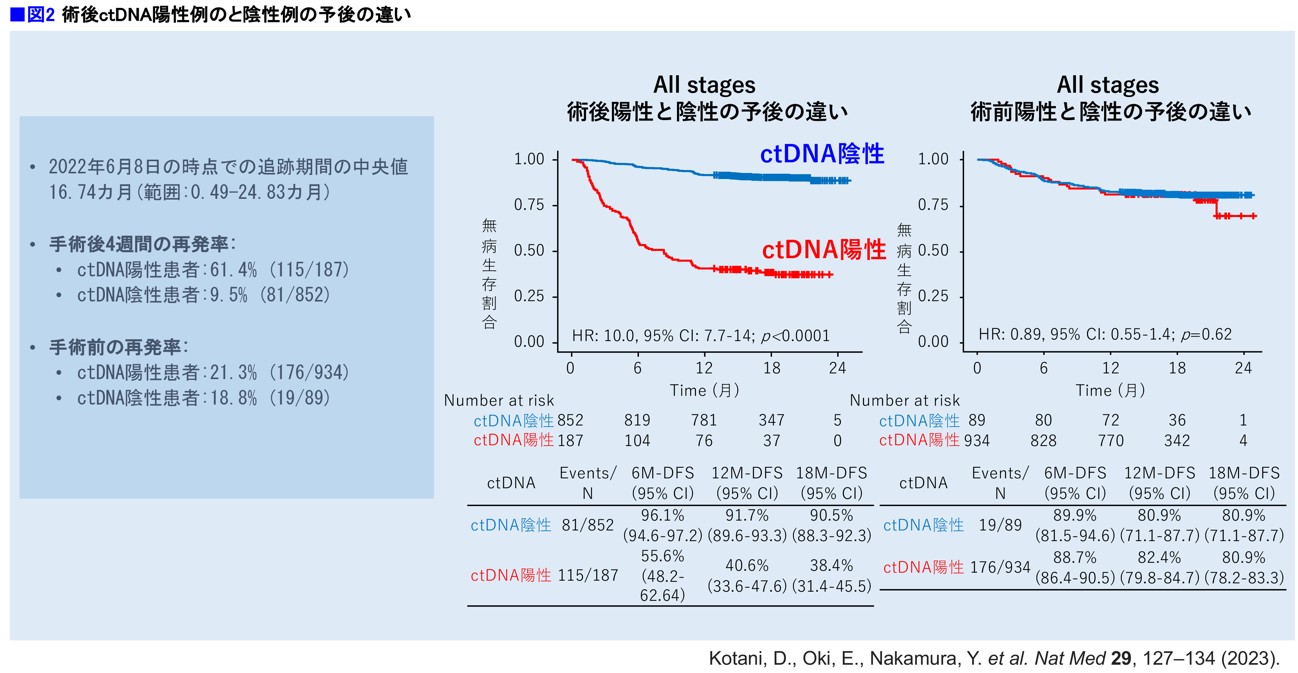

術後4週時点のリキッドバイオプシーで、ctDNAが陽性だった人と陰性だった人の予後を調べたデータがあります(図2)。

両群の無病生存割合(DFS)には大きな差が現れ、18カ月時点での無病生存割合は、ctDNA陽性群が38.4%なのに対し、ctDNA陰性群では90.5%でした。当然の結果とも言えますが、術後のctDNAが陽性の人は、再発リスクが高いことが明らかになったのです。

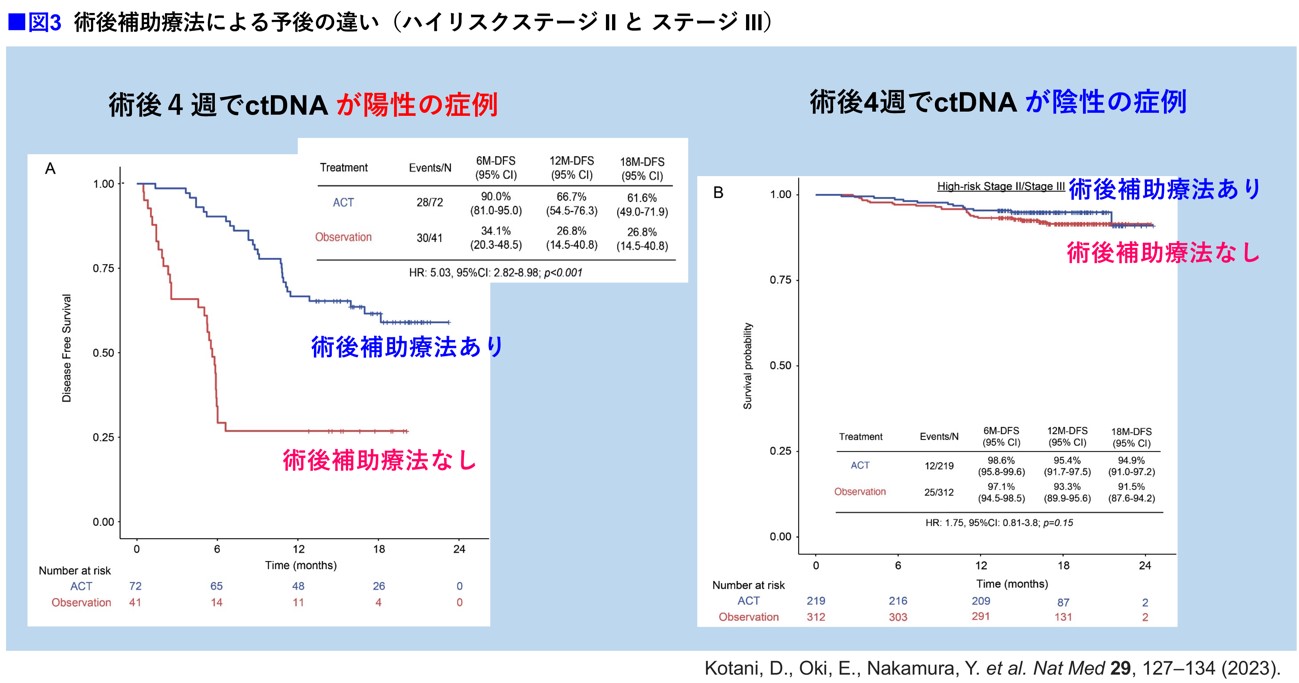

さらに、ステージ2と3の患者さんを対象に、術後4週時点でのctDNAが陽性の場合と陰性の場合に分け、それぞれ「術後補助療法あり群」と「術後補助療法なし群」の無病生存割合を比較しました。その結果を示したのが次のグラフです(図3)。

術後4週時点のctDNAが陽性だった場合、術後補助療法を行うかどうかで、治療成績に大きな差が現れることがわかりました。18カ月時点での無病生存割合を比べると、術後補助療法なし群では26.8%なのに対し、術後補助療法あり群では、61.6%と有意に高くなっていたのです。

一方、ctDNAが陰性だった場合には、術後補助療法を行っても行わなくても、予後に大きな差は現れませんでした。18カ月時点の無病生存割合は、術後補助療法なし群が91.5%、術後補助療法あり群が94.9%で、統計学的に有意な差は認められなかったのです。

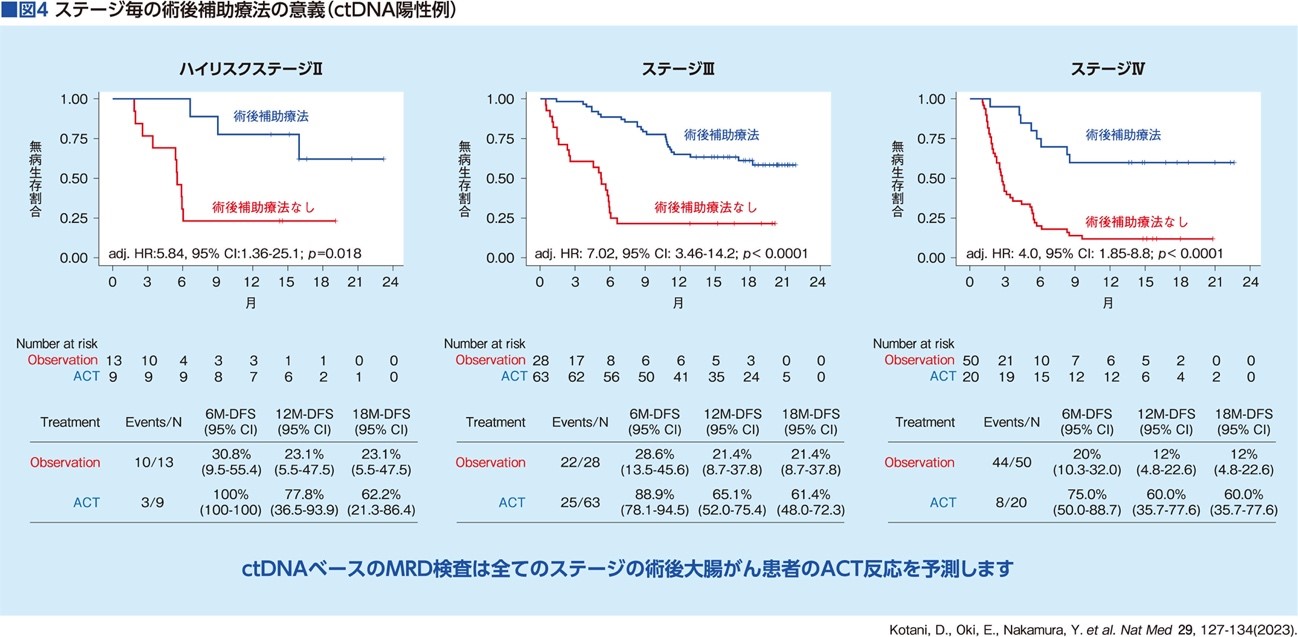

術後4週時点のctDNAが陽性だった場合に関しては、ステージ毎のデータも明らかになっています。ハイリスクステージ2、3、4のいずれも、術後補助療法を行うことで無病生存割合が高くなるという結果が出ています(図4)。

「これら『GALAXY研究』の結果から、『術後4週時点のctDNAの結果が、再発リスクと深く関わっていること。さらにその検査結果が陽性の場合には、術後補助療法を行うことで再発を減らせる可能性がある』、ということがわかってきました」

しかし、厳密に言えば、術後のctDNAを調べることが、本当に術後補助療法の個別化につながるかどうかは、「VEGA試験」や「ALTAIL試験」といったランダム化試験の結果を待つ必要があります。

「GALAXY研究」の対象者は、術後4週時点のctDNAを調べた後、術後補助療法を受けるかどうかを、主に患者さんと担当医が話し合って任意に決めています。そのため、ランダム化試験のようなエビデンスレベルの高いデータが出てこないのです。

「治療選択に関しては、どちらかと言えば、状態のよくない人が術後補助療法を受けることが多いので、術後補助療法を行う群に、再発しやすい人が集まりやすい傾向があると言えます。にもかかわらず、術後補助療法を受けた人のほうが明らかによい成績になっているので、これは間違いない結果かな、と思っています」

VEGA試験、ALTAIL試験の結果はいつに?

現在、「VEGA試験」も「ALTAIL試験」も、ほぼ登録が終了しており、2025年頃には結果がまとめられる見通しだそうです。

術後4週時点でのctDNAの結果により、術後補助療法を行うかどうかをかなり正確に判定できるようになれば、手術可能な大腸がんの治療は大きく変わることになるでしょう。

「術後補助療法が本当に必要な人がわかるので、無駄な治療を回避できることで、副作用の末梢神経障害などで苦しむ人を減らすことができるはずです」

もう1つ、再発する人を減らせるのではないかとも期待されています。

「標準的な術後補助療法を行っても、まだctDNAが陽性になる人がいて、どうやらその人たちは再発するリスクが高いようなのです。その人たちに追加の化学療法を行うことで、従来の治療では起きていた再発も、ある程度防げるようになると考えられています。再発後に行われる化学療法を1次療法、それが効かなくなったときに行う治療を2次療法といいますが、再発前に0次化学療法を行ってしまおうという考え方です。それによって、極限まで再発を減らせるかもしれないと期待されています」

「CIRCULATE-Japan」の結果は、がんゲノム医療の新しい形を提案し、手術可能な大腸がんの治療に大きな変革をもたらす可能性があるようです。

同じカテゴリーの最新記事

- 切除可能な直腸がん試験結果に世界が注目も 日本の標準治療は「手術」で変わりなし

- ビタミンDの驚くべき効果がわかってきた 消化管がん手術後の再発・死亡リスクを大幅に減少

- 世界最大規模の画期的研究の一部解析結果が発表 大腸がんの術後補助療法の必要性をctDNAで判断する

- 初めての前向き試験で抗EGFR抗体薬の信頼性が確実に! 進化を続ける切除不能・進行再発大腸がんの薬物療法

- 遺伝子変異と左右どちら側にがんがあるかが、薬剤選択の鍵を握る! 大腸がん薬物療法最前線

- 化学放射線と全身化学療法を術前に行うTNT療法が話題 進行下部直腸がん 手術しないで完治の可能性も!

- 肛門温存の期待高まる最新手術 下部直腸がんTaTME(経肛門的直腸間膜切除術)とは

- 大腸のAI内視鏡画像診断が進化中! 大腸がん診断がより確実に

- 患者さんによりやさしいロボット手術も登場 新しくなった大腸がんの手術と薬物療法