「積極的ポリープ摘除術」で大腸全摘の回避を目指す! 代表的な遺伝性大腸がん——リンチ症候群と家族性大腸腺腫症

家族性大腸腺腫症(FAP)の原因遺伝子は?

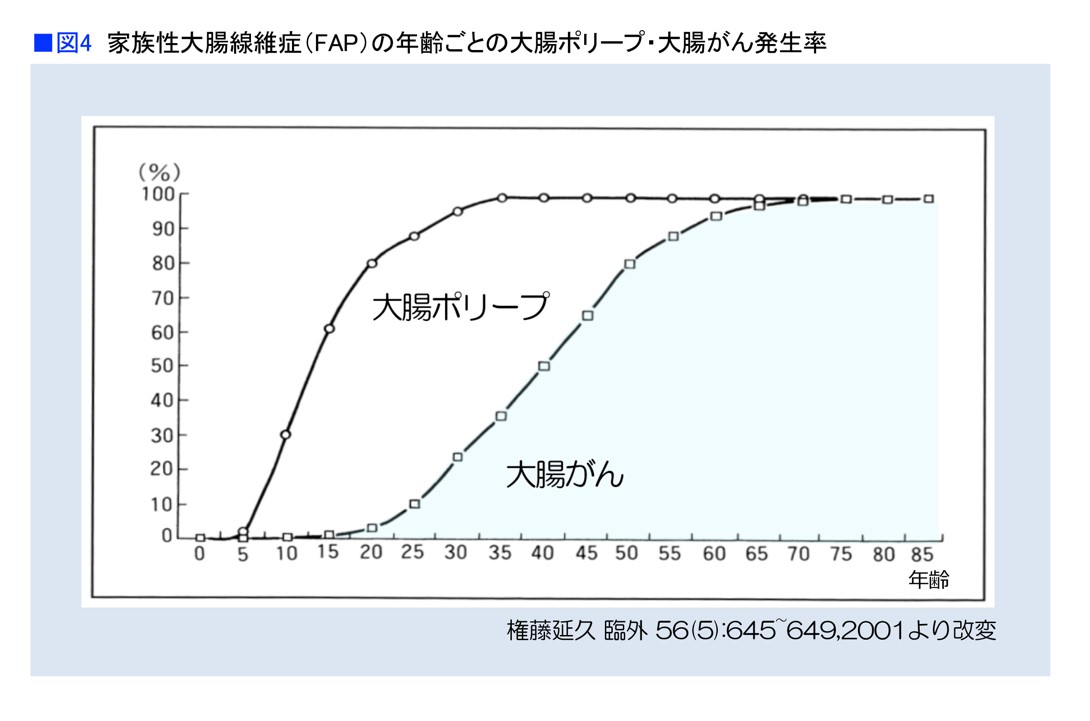

家族性大腸腺腫症は、リンチ症候群に比べて発生頻度は低く、欧米では10,000人に1人、日本では17,400人に1人で、大腸がん患者さん全体の1%未満と言われています(図4)。

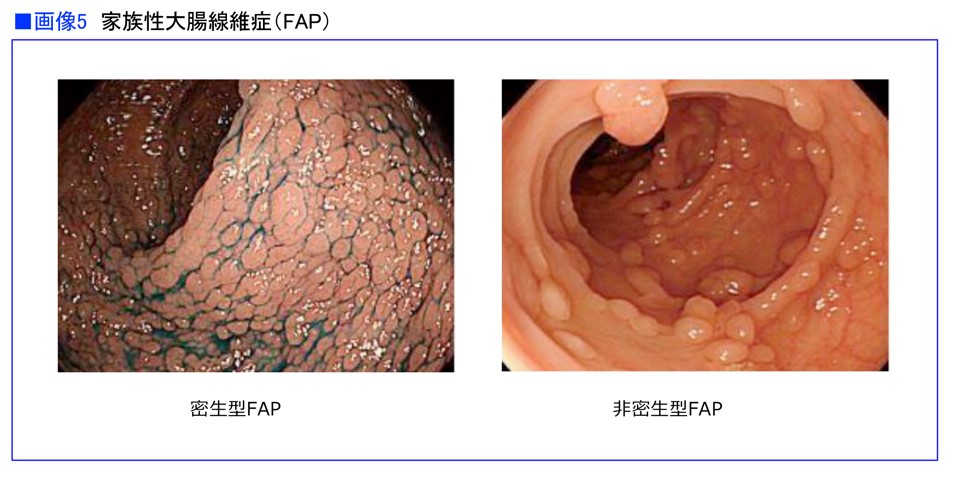

「家族性大腸腺腫症は、APC遺伝子が機能しないことが原因で生じる病気です。APC遺伝子バリアントによって正常なAPCタンパク質が作れないため、細胞増殖のブレーキが効かなくなり、たくさんのポリープが発生します。多い人では敷石状にポリープが発生し、正常な大腸粘膜の介在を見ないレベルに至る〝密生型〟とポリープ数が比較的少ない〝非密生型〟があります。早い人は20歳前後で消化管にがんが発生してきます」(画像5)。

家族性大腸腺腫症の治療は?

家族性大腸腺腫症の大腸腫瘍に対する治療は、「大腸全摘術」が標準治療です。

「ですが、最近では若年のうちに遺伝性であることが診断できますので、大腸全摘を避けて、1回の内視鏡でたくさんのポリープを摘除する『積極的ポリープ摘除術』が導入されてきました。この方法は2022年に保険収載されてから経過が短いので、まだ十分に普及しているとは言えませんが、大腸がんに対する予防効果と安全性が示されつつあります」

積極的ポリープ摘除術は、最初は大きいポリープから順番に1時間などと時間を決めて摘除します。1回に100~150個、多いときには200個くらい取ることもあります。

「大きいものはがんが心配ですので病理診断に提出する必要がありますが、数㎜の小さなものは取っては腸管内に捨てて行きます。できれば全てのポリープを病理診断したいのですが、全ての検体を回収していると、とてもこれだけの数のポリープ摘除はできません。ポリープは大きさ、形、表面の模様などを見れば、がんの疑いがあるのか、粘膜だけにとどまっているものか、浸潤している可能性があるか、ほぼわかります」

最低でも年に1回、ポリープが多い期間は年に2回内視鏡的摘除を行っているそうです。

「これだけの数を摘除すれば処置後数日のうちに下血や腹痛が発症するリスクもあり、患者さんに負担がないとは思えません。また、大腸内視鏡の先生方にも結構な労力や配慮を払っていただいています。ですが、外科的切除をすると大腸がなくなるだけでなく、若い患者さんのお腹に傷痕を作ることになります。家族性大腸腺腫症の患者さんの約10%にデスモイドという線維の固まりの腫瘍が発生するのですが、若い女性、とくに妊娠や出産前後、術後創部にできやすいと言われています。デスモイドは、転移はしないのですが、重要な血管を巻き込んで切除できなくなったり、お腹がパンパンになるほど増大したり、QOL(生活の質)を大きく低下させる難しい腫瘍なのです。ですから、デスモイドのリスクが高い若い時期の外科切除を回避するという意味でも、私は『大腸積極的ポリープ摘除術』の意義は大きいのでは、と考えています。もちろん、積極的ポリープ摘除を行なっていると、徐々にポリープの数が減っていくことが多く、できれば生涯大腸を温存して、少しでも長くQOLの高い生活を送ってほしいと思っています」

遺伝性大腸がんとどうつき合えばいいでしょう?

遺伝性の場合は、自分以外の血縁者のことも考える必要があります。

「先ほど言いましたように、早めに診断をして若年のうちからサーベイランスを行うことで、大腸を温存できたり、がんを早期に小さく治療することができる可能性があるわけです。今の子どもたちは中学校の生物で遺伝について学び始めます。このくらいの年代が、家族性大腸腺腫症の場合に、親から子に自身の遺伝性の病気について伝えるいいタイミングだと感じています。家族性大腸腺腫症の診断は内視鏡検査でも遺伝子検査でも可能です。遺伝性を疑うレベルのポリープが見られた場合や、APC遺伝子にバリアントが見つかった場合には、当院では中学生でもサーベイランスを始めてもらっています」

リンチ症候群の場合は、もう少し遅く社会的な背景がある程度安定する時期(大学入学・就職など)がいいとのこと。

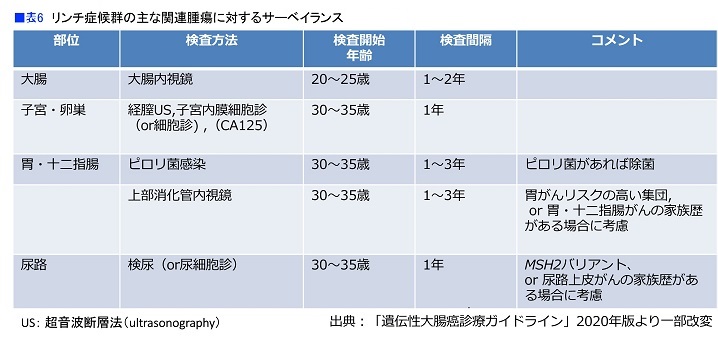

「もちろん、家系やバリアントを認める遺伝子によってリスクレベルやリスク臓器は異なります。家系内で最も若くがんを発症した人の発がん年齢より5~10歳若くサーベイランスを始めるべきとも言われていますので、これらをよくよく患者さんやご家族に説明してから遺伝子検査やサーベイランスを行うようにしています。たとえば、50代でがんを発症した患者さんのお子さんは20~30歳くらいでしょうから、リンチ症候群の場合、そろそろサーベイランスを始めたほうがいい年齢になります」(表6)

遺伝性腫瘍は若くして発症するだけでなく、その後も新たながんが発生します。大部分のがんでは完治すると5年経過で、経過観察の検査も終了しますが、これらの遺伝性腫瘍の場合は、その後も長く定期的な医療の介入が必要になってきます。

「私たちは少しでも遺伝性腫瘍の方々の心身や経済的負担を少なくとどめ、QOLを維持できるようサポートして行きたいと考えています。また、遺伝的疾患の法整備に関しては、米国では2008年に遺伝子情報差別禁止法(GINA)が成立し、遺伝情報に基づく就職や保険加入時の差別を禁止しています。日本では2023年6月に『ゲノム医療推進法』が施行されましたが、まだ日本は遺伝による差別違反に罰則がないため、保険加入や職場での待遇面で問題が発生しないか心配です。日本でも法整備が整い、遺伝性腫瘍の患者さんが遺伝差別を受けないこと、そして今以上に安心して医療が受けられるようになることを願っています」と、松林さんは話を締めました。

同じカテゴリーの最新記事

- 切除可能な直腸がん試験結果に世界が注目も 日本の標準治療は「手術」で変わりなし

- ビタミンDの驚くべき効果がわかってきた 消化管がん手術後の再発・死亡リスクを大幅に減少

- 世界最大規模の画期的研究の一部解析結果が発表 大腸がんの術後補助療法の必要性をctDNAで判断する

- 初めての前向き試験で抗EGFR抗体薬の信頼性が確実に! 進化を続ける切除不能・進行再発大腸がんの薬物療法

- 遺伝子変異と左右どちら側にがんがあるかが、薬剤選択の鍵を握る! 大腸がん薬物療法最前線

- 化学放射線と全身化学療法を術前に行うTNT療法が話題 進行下部直腸がん 手術しないで完治の可能性も!

- 肛門温存の期待高まる最新手術 下部直腸がんTaTME(経肛門的直腸間膜切除術)とは

- 大腸のAI内視鏡画像診断が進化中! 大腸がん診断がより確実に

- 患者さんによりやさしいロボット手術も登場 新しくなった大腸がんの手術と薬物療法