これだけは知っておきたい食道がんの基礎知識 術前化学療法に目覚ましい効果が確認。困難とされる食道がんに光射す!

1期~3期は手術か化学放射線療法を選択

1期はがんが粘膜上皮を越えて粘膜固有層、粘膜下層におよんでいる状態を指しますが、前述の通り、食道がんでは1期といえども早期ではなく進行がんとみなし、1期~3期はほぼ同じ治療が行われています(周辺臓器にがんが拡がっている3期(T4)は、3期でも治療は4期に準じます)。

これは、胃や大腸の場合、がんが粘膜下層に達していても、リンパ節転移は10~15パーセント程度ですが、食道がんの場合は50~60パーセントの患者さんにリンパ節転移が見られるためです。しかも、食道がんは手術前に診断されたステージが当たっている確率が7割くらいで、3割くらいは外れます。1期と思って手術したら、4期ということもあるほど、診断の難しいがんなのです。それもまた、1期でも3期並みの治療が行われてきた理由です。

では、1期~3期の食道がんに対して行われる治療とは、というと、施設によって差がありますが、国立がん研究センターの場合、今現在、大ざっぱにいって、

●手術+化学療法、

●化学放射線療法、

のどちらかを、患者さんが選択している状況です。

日本の食道がんの治療は、長く手術中心でしたが、食道がんの手術は非常に過酷なものでした。特に1990年代は、大きくとったほうが成績(5年生存率)がいいと考えられ、首、胸、お腹の3カ所を開いて、食道を全部とったうえに、首、胸、お腹の3方向に走るリンパ節を、まわりの組織ごと切除する「3領域郭清術」が、1期~4期の患者さんに行われました。手術のときは、さらに胃を周囲の組織から切り離して吊り上げたり、小腸や大腸を利用して、なくなった食道の再建も行うので、手術時間は7~8時間にもおよびました。そのため、術後1カ月以内に亡くなる人(術死)も多く、患者さんは心不全、肺臓炎、縫合不全など、さまざまな後遺症に苦しみました。

2期、3期の標準治療が、術前化学療法になる!?

これに対し、欧米では、もともと、「リンパ節転移があったら全身病と考え、治癒することは難しく、無理な手術をしない」という方針だったため、80年代後半から術後抗がん剤療法や化学放射線療法の臨床試験(患者さんをグループ分けして行う治療法の試験)が盛んに行われるようになりました。

その結果、放射線照射単独療法と化学放射線療法を比べた試験では、化学放射線療法の治療成績がよりよいことがわかりました。

また、日本でも化学放射線療法の臨床試験が行われ、1期では5年生存率が75パーセント、2、3期では3年生存率が45パーセントと、それまでの手術単独療法とあまり変わらない結果でした。これは実は大きな変化をもたらし、日本の食道がん治療の現場にも、「無理な手術はしない」という考え方が広がったのです。

一方、手術単独療法と手術後に抗がん剤の投与を行う術後化学療法の比較試験も行われました。手術単独では52パーセントに対して術後化学療法では60パーセントと5年生存率では大きな差は認められませんでしたが、リンパ節転移のある患者さんに対して再発予防効果があると判断されたため、それまでの手術単独療法に代わり、術後化学療法が標準的な治療になりました。

ただ、患者数が少ない食道がんでは、製薬会社などの積極的な協力が得られず、大規模な治験が行えないという背景もあいまって、たとえば、手術と化学放射線療法を直接比べた臨床試験が進まず、どの治療法が有効なのか、医師もいまだ断言できないところがあるのです。

そんな中、日本で条件を厳密に整えた治験を行っている日本臨床腫瘍研究グループ(通称、JCOG)の食道がんグループが、2000年~2007年に行った2、3期の患者さんを対象に、手術の前に化学療法を行ったグループと、術後に化学療法を行ったグループを比較した試験に対し、JCOGの効果・安全評価委員会は有効性を認め、治験の「有効打ち切り」という異例の結論を出し、世界的に権威のあるとされる米国臨床腫瘍学会(ASCO)で昨年発表されました。

この試験では、がんが小さくなってステージが少し早期に変わり(ダウン・ステージング)、結果として完全切除できる割合が増えたことなどによって、術前化学療法の5年生存率が60パーセントと大幅に改善し、術後化学療法の38パーセントと比べて明らかな差が見られたのです。

ゆえに、国立がん研究センターの現在の標準的な治療の1つとして先に挙げた「手術+化学療法」は、現在では、ほぼ「術前化学療法」を意味しており、少なくとも、転移がある、またはその可能性が高く手術と一緒に化学療法を行う必要のある2期、3期の患者さんに関しては、今後、術前化学療法が標準治療になる可能性が高いと思います。

なお、余談ですが、食道がんに関しては、欧米の成績と日本の成績を直接比べることはできません。同じ食道がんでも、欧米と日本では病気そのものが違うからです。欧米の食道がんは多くが腺がんです。それに対して、日本や中国などでは、扁平上皮がんと、組織型もまったく違っています。

食道の扁平上皮の組織は、胃液が逆流する「逆流性食道炎」を繰り返すと、胃酸によって腺組織に変化します。胃のような腺組織に変わった食道を「バレット食道」といい、これが欧米では1970年代に増え始め、この30年間で扁平上皮の食道と置き換わってしまいました。つまり、欧米の食道がんは、いわば食道にできる胃がんのようなもの。したがって、欧米の試験を鵜呑みにはできませんので、注意が必要です。

手術成績が再びアップ1期5年生存率9割に

最近になって変わったもう1つのポイントは、一時は化学放射線療法と同等といわれた手術の成績が、再びよくなってきたことです。1期の人で、5年生存率が9割近くなりました。そのため、最初は「切るのはいやだから化学放射線療法」といっていた1期の患者さんの中に、説明を聞いて手術を選ぶ人も増えてきました。たしかに、術後はものが食べられなくなり、健康状態は一時的に悪くなりますが、もともと1期の人は元気で、ものも食べられるので、術後半年~1年たつと、ほぼ元通りの健康状態に戻ります。

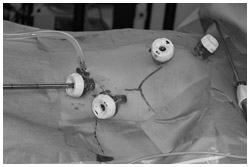

胸腔鏡を用いて食道がんを手術中

それに、手術そのものも右側のあばら骨のところと首の下の2カ所から行うなど、傷も小さくなってきています。最近では、胸腔鏡を使った手術も行われるようになりました。

これは、1センチ大の穴を4つ胸の横に開け、そこから内視鏡の一種である胸腔鏡と手術器具を入れて、食道を切除する手術です。大きな傷をつけて胸壁が破壊されることもなく、傷は穴が4つだけと最小限なので、体への負担も最小限ですみます。欠点は、胸を大きく開けて中が見られる手術とは違い、操作が制限されるので、リンパ節転移などを見落としたり、取り損ねる可能性があること、複雑に回り込んでいる反回神経を傷つけ、声がかすれるなどの後遺症が出やすくなること、などですが、腹臥位で行うようになって、さらに簡単にできるようになりました。

同じカテゴリーの最新記事

- グラス1杯のビールで赤くなる人はとくに注意を! アルコールはがんの強力なリスクファクター

- ビタミンDの驚くべき効果がわかってきた 消化管がん手術後の再発・死亡リスクを大幅に減少

- 食道がんの薬物療法が大きく動いた! 『食道癌診療ガイドライン2022』の注目ポイント

- 放置せずに検査し、適切な治療を! 食道腺がんの要因になる逆流性食道炎

- 免疫チェックポイント阻害薬が薬物療法に変革をもたらした! 食道がん、キイトルーダが1次治療に加わる見込み

- 5年生存率を約2倍に改善! 食道がんの術後ペプチドワクチン療法

- 若手術者の養成が重要課題に 保険適用になった食道がんに対するダヴィンチ手術の現状

- ステージⅡとⅢの食道がんに放射線減量の化学放射線治療 食道がん治療に切らずに食道温存への期待

- 進行・再発食道がんに対する化学治療の最新知見 免疫チェックポイント阻害薬登場により前途が拓けてきた食道がんの化学療法