渡辺亨チームが医療サポートする:食道がん編

胸のつかえに悪い予感を感じ、クリニックへ駆け込んだ

飲酒と喫煙の両習慣はハイリスク

大津敦さんのお話

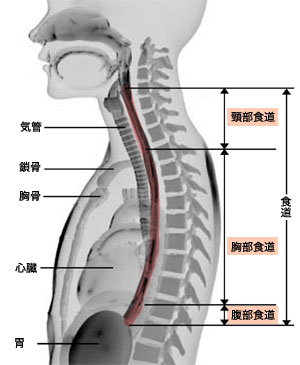

*1 食道がん

食道は、のど(咽頭)と胃の間をつなぐ長さ25センチぐらい、太さ2~3センチ、厚さ4ミリの管状の臓器です。大部分は胸の中、一部は首(約5センチ、咽頭の真下)、一部は腹部(約2センチ、横隔膜の真下)にあります。

食道管は内側から外に向かって粘膜、粘膜下層、固有筋層、外膜の4つの層からできています。粘膜は粘液を分泌しており、これにより食べ物を通りやすくし、固有筋層は、食べ物を口から胃へなめらかに運ぶ動きを作り出しているのです。

食道と胃の境目には、胃内の食物の逆流を防止するしくみがあります。これは食道を支配する神経によってうまく働くようになっているのです。

食道がんができやすいのは食道の真ん中付近か、下の3分の1の部分が最も多く、食道の内面をおおっている粘膜の表面にある上皮から発生します。食道の上皮は扁平上皮と呼ばれる組織でできているので、食道がんの約92パーセントが扁平上皮がんです。がんが大きくなると食道の壁をつくる筋肉に入り込み、もっと大きくなると食道の壁を貫いて食道の外まで拡がっていきます。

食道の周囲には気管・気管支や肺、大動脈、心臓など重要な臓器が近接しているので、がんが進行しさらに大きくなるとこれら周囲臓器へ拡がります。

わが国では毎年1万人以上が食道がんにかかります。その頻度は胃がんの8分の1ですが、50歳代以降、加齢とともに急激に増加し、最も多いのは60歳代で、70歳以上の人が30パーセント以上を占めるなど、高齢者が多くかかっています。男女に分けて考えると、約6対1と男性に多く、男性では6番目に多いがんです。

*2 食道がんのリスクファクター(危険因子)

食道がんは食生活との関連が重要で喫煙、飲酒、熱い飲食物の嗜好などががんの発生と密接に関連するといわれています。これは、アルコールや熱い食べ物・飲料が食道粘膜を傷つけることによるものと考えられているからです。

毎日飲酒している人が食道がんになるリスクは、飲まない人と比較して2倍以上高く、飲酒量が増えるほどリスクが高くなる傾向があり、1人当たりの飲酒量の多い秋田、沖縄、鹿児島などの罹患率が高いことがわかっています。特に飲酒と喫煙の両方の習慣が重なるとさらにリスクが高くなり、逆にアルコールを飲まず、たばこも吸わない人が食道がんになることはとてもまれです。また、我が国では50年ほど前まで、茶粥を食べる習慣のある奈良県の山間部で食道がんの発生率が高いことが指摘されてきました。

そのほか、食道がんのリスクファクターとしては年齢(60歳以上)、男性(女性の6倍)、逆流性食道炎、硝酸塩や亜硝酸塩を保存料として用いるハムやソーセージなどの多食などが挙げられます。

| ●喫煙、飲酒、あるいはその両方の習慣がある。とくに飲酒に弱い。 |

| ●60歳以上 |

| ●男性 |

| ●バレット食道(胃からの逆流による刺激で粘膜が変化した状態) |

| ●アカラシア(食道下端の慢性的なけいれん) |

| ●硝酸塩、亜硝酸塩が含まれる食物(ハムやベーコンなど)をよく食べる。 |

なお、食道がんは日本人に多い扁平上皮がんと欧米人に多い腺がんではその要因が異なるといわれています。欧米では、胃液の逆流を原因とする逆流性食道炎から食道がんが発生することが多く、胃がんと同じ腺上皮から発生する腺がんが半数以上なのです。わが国とはがんの性格が異なるので、欧米の資料を参考とするときには注意が必要です。

*3 食道がんの症状

| かなり進行した段階 |

|---|

| ●飲み込みにくい(嚥下困難) |

| ●飲み込むときに痛む |

| ●激しい体重減少 |

| さらに進行した状態 |

| ●声のかすれ |

| ●慢性的なせき |

| ●のどや背中の痛み |

| ●肺炎 |

| ●せきに伴う吐血 |

| ●リンパ節の腫れ |

| ●脊髄をたたいたときに痛む |

| ●手のひら、足の裏が厚くなる |

食道がんの20~40パーセントは無症状で、健康診断や人間ドックのときに、内視鏡検査などで発見されることが少なくありません。無症状で発見された食道がんは早期のがんであることが多く、最も治る確率が高いといえます。

食道がんの初期に認められる症状で代表的なものは、食べ物を飲み込んだときに胸の奥がチクチク痛んだり、熱いものを飲み込んだときにしみるように感じるといったものです。がんが少し大きくなると、このような感覚が消えてしまい気にならなくなって、放っておかれてしまうことも少なくありません。

がんがさらに大きくなると食道の内側が狭くなり、食べ物がつかえて気がつくことになります。とくにまる呑みしやすい食物を食べたとき、あるいはよくかまずに食べたときに突然生じることが多い症状です。このような状態になってもやわらかいものは食べられるので、食事は続けられます。また、胸の中の食道が狭いのにもっと上ののどがつかえるように感じることがあります。

さらにがんが進行すると、一般に進行したがんではよくみられる症状ですが、食べ物がつかえて食事量が減り、低栄養となり体重が減少します。数カ月間に5~6キログラムの体重が減少したら要注意です。

食道がんが食道の壁を貫いて外に出て、まわりの肺や背骨、大動脈を圧迫するようになると、胸の奥や背中に痛みを感じるようになります。また、かなり進行して気管、気管支、肺へおよぶと、むせるような咳(とくに飲食物を摂取するとき)が出たり、血の混じった痰が出るようになります。食道のすぐわきにある声を調節している神経ががんで壊されると声がかすれるようになってしまいます。

*4 食道がんの検査

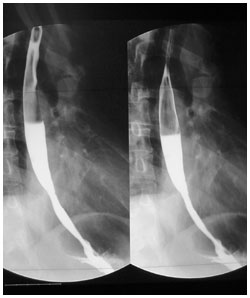

食道がんを捉えたX線写真。

がんによって食道が狭くなっている

食道がんの検査には、まずX線(レントゲン線)による食道造影検査や内視鏡検査でがんがあるかどうかという「存在診断」を行います。

食道造影検査はバリウムを飲んで、それが食道を通過するところをレントゲンで撮影する検査です。内視鏡検査が普及した今日でも、造影検査は苦痛を伴わず検診として有用です。造影検査では、がんの場所やその大きさ、食道内腔の狭さなど全体像が見られます。

しかし、最近では内視鏡検査のほうが主流になってきました。食道造影検査に比べてより手軽に行うことができる上に、極めて小さいがんや浅いがんをとらえることができ、また、生検のために組織をとることも一緒にできます。食道にヨウ素液(一般にルゴールという)を散布すると、正常の粘膜は茶褐色に染まりますが、がんの場所は染まらずに白くぬけて見えます。この方法により小さながんも確実にとらえることができます。内視鏡検査の最中に異常と思われる箇所の一部を小さくつまみとって、顕微鏡でがん細胞の有無をチェックします。この検査を生検組織診断といいます。

無症状、あるいは初期の食道がんを見つけるには、内視鏡検査は極めて有用な検査であり、たとえレントゲン検査で異常がなくとも内視鏡検査で発見されることがあります。50歳以上の男性で、たばこを吸う方、お酒をたくさん飲む方は食道がんにかかる可能性が高くなりますので、ヨウ素液を使った内視鏡検査を受けることをお勧めします。

このほか、食道がんの疑いが出てきた場合、CT・MRI検査、超音波内視鏡検査、超音波検査などを用いることがあります。身体の内部を輪切りにして見るCT・MRI検査は、がんと食道の周囲にある気管、気管支、大動脈、心臓などの重要な臓器との関係やリンパ節転移の存在を調べることができます。超音波内視鏡検査では、がんが食道壁にどの程度入り込んでいるか(がんの深達度)を見たり、食道の外側にあるリンパ節の腫大の有無などをとらえることができ、食道がんの診断、病期の決定、治療法の選択には必要不可欠な検査法です。

同じカテゴリーの最新記事

- グラス1杯のビールで赤くなる人はとくに注意を! アルコールはがんの強力なリスクファクター

- ビタミンDの驚くべき効果がわかってきた 消化管がん手術後の再発・死亡リスクを大幅に減少

- 食道がんの薬物療法が大きく動いた! 『食道癌診療ガイドライン2022』の注目ポイント

- 放置せずに検査し、適切な治療を! 食道腺がんの要因になる逆流性食道炎

- 免疫チェックポイント阻害薬が薬物療法に変革をもたらした! 食道がん、キイトルーダが1次治療に加わる見込み

- 5年生存率を約2倍に改善! 食道がんの術後ペプチドワクチン療法

- 若手術者の養成が重要課題に 保険適用になった食道がんに対するダヴィンチ手術の現状

- ステージⅡとⅢの食道がんに放射線減量の化学放射線治療 食道がん治療に切らずに食道温存への期待

- 進行・再発食道がんに対する化学治療の最新知見 免疫チェックポイント阻害薬登場により前途が拓けてきた食道がんの化学療法