5年生存率を約2倍に改善! 食道がんの術後ペプチドワクチン療法

免疫チェックポイント阻害薬との併用も

近年、がんの免疫療法では「免疫チェックポイント阻害薬」が注目されている。

「細胞傷害性T細胞はがん細胞を探し出して殺す働きをしますが、がん細胞の中には優れた防御機能を持っている細胞があります。例えば、がん細胞の表面にPD-L1が発現していると、細胞傷害性T細胞は攻撃できなくなってしまいます。

SF映画では宇宙船が周囲に防御シールドを張ったりしますが、あれと同じようなものです。細胞傷害性T細胞が近くまできても攻撃できません。がん細胞のこうした防御機能を働かなくするのが、免疫チェックポイント阻害薬なのです」(安田さん)

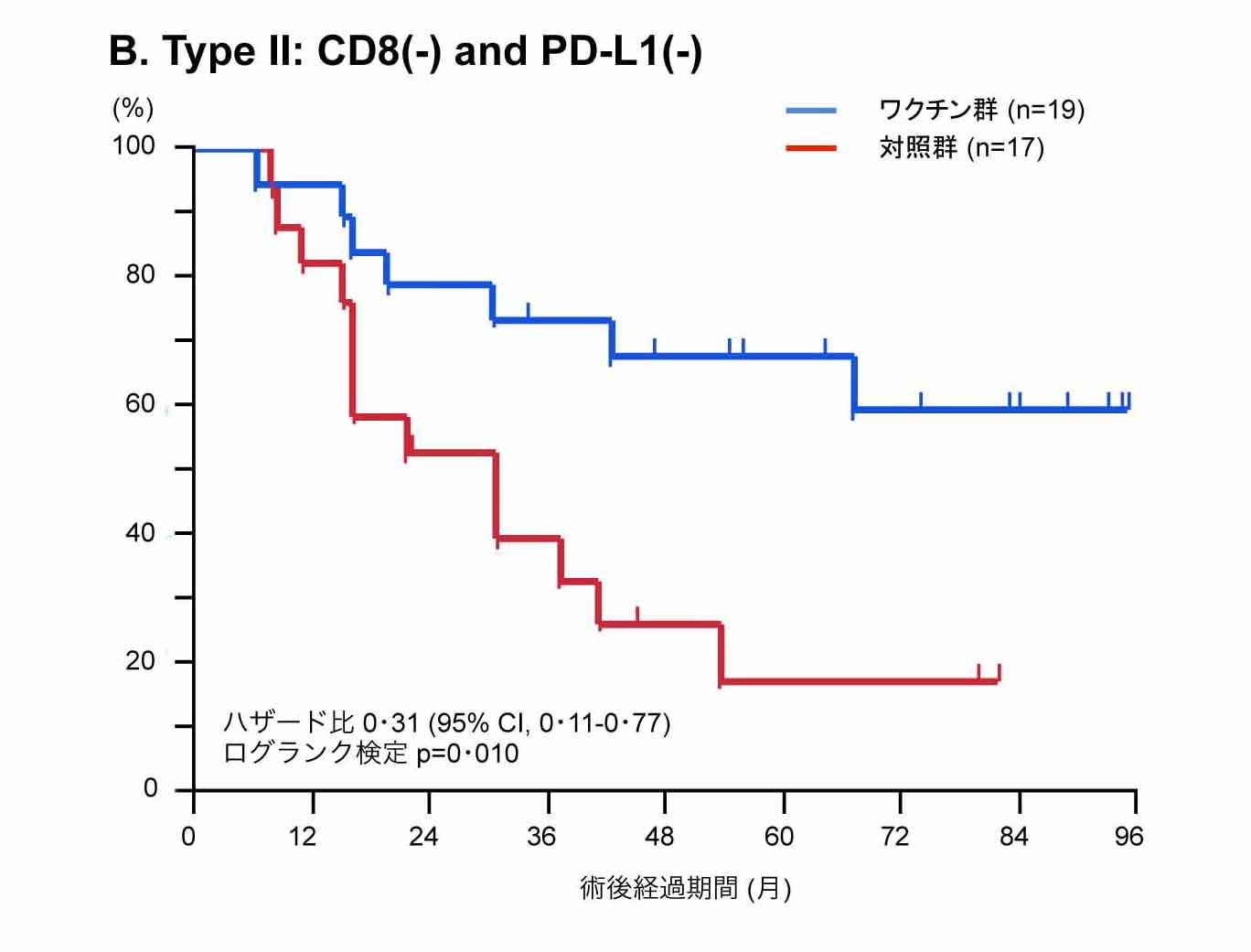

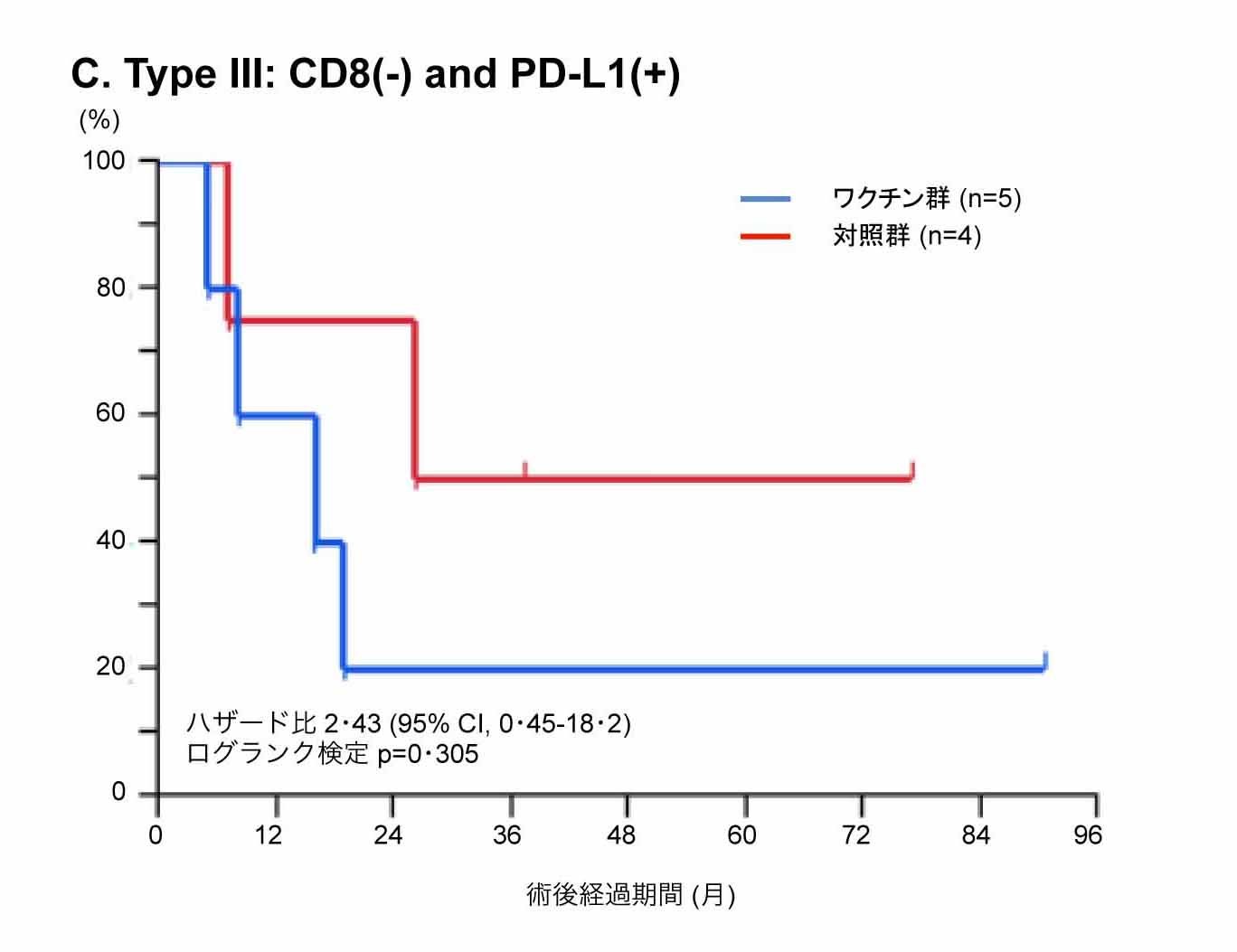

臨床試験の結果を、がん細胞がPD-L1を発現している症例と、発現していない症例に分けて解析してみると興味深い結果が現れた。PD-L1を発現しているとがんペプチドワクチンの効果は認められないが、PD-L1を発現していない症例では、ワクチン群が対照群に比較して優れた成績を残していたのである(図5)。

「がんペプチドワクチンで細胞傷害性T細胞が誘導されても、PD-L1が発現していると防御シールドを張ってしまうので、効果が打ち消されてしまったと考えられます。そうだとすると、PD-L1が発現している症例では、がんペプチドワクチンと免疫チェックポイント阻害薬の併用が有効かもしれません。この解析結果からは、そうしたことが考えられます」

今後、PD-L1発現例に対して、術後に免疫チェックポイント阻害薬とがんペプチドワクチンを併用する補助療法の臨床試験が行われることが期待されている。

第3相試験の最終解析も間近

食道がんの術後補助療法としてのがんペプチドワクチン療法の臨床試験は、今回紹介した第Ⅱ相試験に続き、第Ⅲ相試験もすでに行われている。対象者は第Ⅱ相試験と同じで、HLAに適合した300人余り。これを無作為にワクチン群とプラセボ群の2群に分けて比較試験が行われた。がんペプチドワクチンは、新たに明らかになった2種類を加え、5種類をミックスしたものだという。

「この第Ⅲ相試験は2015年から始まり、3年かけて登録が終了しました。全員の経過を2年間追ったところで再発率などを見て、5年経過したところで長期成績を見ることになっています」

そろそろ解析が始まる段階にきているわけで、その結果が注目を集めることになりそうだ。この第Ⅲ相試験で有効性と安全性が確認されると、がんペプチドワクチンが食道がんの治療薬として承認される可能性が高くなる。

これまでがんペプチドワクチンの承認は、米国で前立腺がんに対する1製品のみであり、日本で承認されたものはまだない。日本での第1号になることを期待したい。

同じカテゴリーの最新記事

- グラス1杯のビールで赤くなる人はとくに注意を! アルコールはがんの強力なリスクファクター

- ビタミンDの驚くべき効果がわかってきた 消化管がん手術後の再発・死亡リスクを大幅に減少

- 食道がんの薬物療法が大きく動いた! 『食道癌診療ガイドライン2022』の注目ポイント

- 放置せずに検査し、適切な治療を! 食道腺がんの要因になる逆流性食道炎

- 免疫チェックポイント阻害薬が薬物療法に変革をもたらした! 食道がん、キイトルーダが1次治療に加わる見込み

- 5年生存率を約2倍に改善! 食道がんの術後ペプチドワクチン療法

- 若手術者の養成が重要課題に 保険適用になった食道がんに対するダヴィンチ手術の現状

- ステージⅡとⅢの食道がんに放射線減量の化学放射線治療 食道がん治療に切らずに食道温存への期待

- 進行・再発食道がんに対する化学治療の最新知見 免疫チェックポイント阻害薬登場により前途が拓けてきた食道がんの化学療法