刮目!舌や顎を失わずに、がんは治療できる 切る前に再考を!進行口腔がんの超選択的動注化学放射線療法

治療前に3Dの造影CTで検査

このように、超選択的動注化学放射線療法は機能が温存されるだけではなく、5年生存率でも、高い治療成績をあげています。

藤内さんは、名古屋大学時代には120人、3年前に横浜市立大学に移ってからは、さらに超選択的動注化学放射線療法を求めて訪れる患者さんが増え、年間100人以上にこの治療法を希望され受診されています。しかし、全ての患者さんに超選択的動注化学放射線療法が実施できるわけではありません。

まず、放射線治療をすでに行っている人や手術で動注療法に使う血管が使えなくなっている人、血管異常でカテーテルが入らない人も、治療は行えません。血管の走行には個人差が大きく、中には石灰化(血管がもろくなってしまうこと)がひどくてカテーテルが入れられない人もいるといいます。これを判断するために、治療前には必ず動脈の3Dの造影CT検査を行うそうです。

この検査は支配動脈の確認のためにも重要です。「支配動脈には個人差が大きいのです。がん細胞が消滅したのに助からなかった人は、支配動脈以外に他の動脈からも栄養が補給されていたのかもしれません」と藤内さんは考えています。ここから、さらに超選択的動注化学放射線療法の新しい工夫が生まれているのです。それが、後頭動脈の利用です。

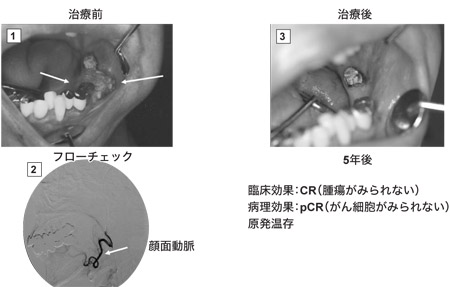

2:カテーテル挿入後のフローチェック

浅側頭動脈より顔面動脈にカテーテルが挿入され、顔面動脈が造影されている

3:治療後の口腔内:5年経過するも腫瘍再発認めず

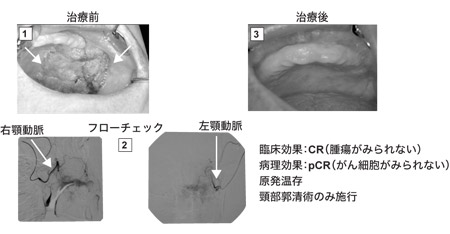

2:カテーテル挿入後のフローチェック

両側浅側頭動脈より顎動脈にカテーテルが挿入され、顎動脈が造影されている

3:治療後の口腔内��4年経過するも腫瘍再発認めず

後頭動脈も利用して薬剤を注入

前述のように、口腔には大きく3つの支配動脈があります。舌の場合、基本的には舌動脈によって支配されているのですが、がんが大きくなると顔面動脈からも栄養を受けとるようになります。すると、舌動脈と顔面動脈、両方に抗がん剤の動脈注入を行う必要があります。

実際の患者さんで、こんな例がありました。

左上顎がんの患者さんで歯肉を支配する顔面動脈にカテーテルを留置、青い色素を入れて染めても十分がんの病巣部が染まらないので、顎動脈にも青い色素を入れたのですが、まだ不十分です。調べてみると、何とその方は右側の動脈からも栄養を受けていたのです。

「こんなふうに他の動脈からも栄養を補給していることを知らないまま治療をすると、再発するのではないか」と藤内さんは見ています。

このように、複数の支配動脈がある場合、それぞれに抗がん剤を注入する必要があります。この場合、以前は浅側頭動脈しかカテーテルの入口がなかったので、舌動脈から抗がん剤を注入したら、今度はカテーテルを顔面動脈に入れ直して注入するといったことが行われていました。これでは煩雑で、安全性という面でも問題があります。そこで、あらたな注入ルートとして利用するようになったのが後頭動脈なのです。

後頭動脈は、耳の後ろ側から口腔を支配する動脈につながる動脈です。

「結局、抗がん剤を注入するルートが2つ確保できるので、複数の支配動脈があってもカテーテルを入れ換える必要がなくなるのではないかと思います」と藤内さんは語っています。

温熱療法との併用にも期待

さらに、藤内さんが期待しているのが、温熱療法(ハイパーサーミアといいます)との併用です。超選択的動注化学放射線療法はがんの局所治療法ですが、首のリンパ節に6センチを超えるような大きい転移には効果が完全ではありませんでした。この超選択的動注化学放射線療法に温熱療法をさらに併用すれば、効果が期待できるのではないかというのです。

実際、その可能性を期待させる症例も出ているのです。首のリンパ節に6センチを超えるような大きな転移がある患者さんに温熱療法を併用して週に1回、1時間ずつ首のリンパ節を42~43度に加温すると、病理検査でも全てがんが消えている例が出てきたのです。藤内さんによると、「抗がん剤と放射線治療に温熱療法を加えると、頸部リンパ節に大きな転移がある場合でも、5年生存率は60パーセントを超えている」といいます。従来の治療では、考えられない数字が出ているのです。これも、今後期待される進行がんの併用療法です。

課題は温存された機能の評価

- 横浜市立大学付属病院

- 南東北がん陽子線治療センター

- 奈良県立医科大学付属病院

- 金沢大学医学部付属病院

- 名古屋大学医学部付属病院

- 東京大学医学部付属病院

- 長崎大学病院

- 愛媛大学医学部付属病院

- 恵佑会札幌病院

- 東京医療センター

超選択的動注化学放射線療法は普及しつつあるとはいえ、まだ行っている施設は限られています。そこで、これまでの成果をもとに、現在超選択的動注化学放射線療法を標準的治療とするために、共同研究が始められたところです。

今後の課題として、藤内さんはこう語っています。

「温熱療法との併用も課題ですが、まだ温存された機能を評価していないのです。治療による瘢痕や口内炎などで、舌などの働きは影響を受けているはず。以前と比べてどうなのか、その点を患者さんの側からきちんと評価したいと思っています。また、動注療法で抗がん剤を投与するルートはほぼ確立されてきましたが、抗がん剤の投与量やスケジュールはまだいいものがあるのではないかと思います。がんの大きさや部位によってどのくらいの量を使えばいいのか、複数の支配動脈に注入するのならばどう配分するのがいいのか、そうした点をさらに検討していきたいと思っています」。

口腔の進行がんでも、舌や顎を失わずにがんを治す治療法が、今広く学会でも注目を集めています。

同じカテゴリーの最新記事

- 上顎洞がんに手術回避できる「RADPLAT」動注放射線療法 がんの痛みにも高い効果のIVR

- 光免疫療法が踏み出した第一歩、膨らむ期待値 世界初、頭頸部がんにアキャルックス承認!

- 世界で初めての画期的なBNCT治療が間近に! 頭頸部がんに対する適応承認は今後の大きな発展契機に

- 前がん病変の白板症に注意を! 自分で気づくことができる舌がんは早期発見を

- 臨床試験以上に治療効果が上がっているオプジーボ 再発・転移の頭頸部がんにキイトルーダが承認間近!

- 性の多様化によって中咽頭がんが急増中 HPVが原因の中咽頭がんに気をつけよう!

- 頭頸部がんに対する「光免疫療法」の第Ⅲ相試験開始 第Ⅱ相試験の好結果を受け、早期承認への期待高まる!

- 咽喉頭がんに ダヴィンチの特徴が発揮される微細な作業による治療法

- 訓練を習慣化し、退院後の継続したトレーニングが重要 患者に適した細やかなリハビリテーション 頭頸部がん・食道がん治療後の嚥下障害

- 頭頸部がんの 化学療法と放射線同時併用療法の副作用対策