音声と嚥下を残す下咽頭がんのマイクロサージャリー再建手術

術後の予測が難しい部分切除の再建手術

部分切除のおもな目的は音声機能の維持だが、手術上の最大のポイントは嚥下機能の維持にある。咽喉食摘が気道と食道を完全に分離するのに対して、部分切除では、気道と食道の分岐点が残るからだ。うまく機能しないと、食べ物が気道に入ってしまう(誤嚥)リスクがある。

「部分切除を始めた当初、手術後に嚥下がちゃんとできるか、予測がつきませんでした。嚥下できると信じる場合にのみ喉頭を残す……それを積み重ねていくうちに、『こういう症例なら、切除後も嚥下できる』と見極められるようになってきました」

癌研有明病院で2007年6月までに行われた61例の部分切除を調査したところ、術後に術前と遜色ないほど快適に食事ができた例は22例、反対に嚥下不良となったものは11例だった。残りはその中間で、口から食べることはできるが、食事に努力が必要だったり、誤嚥に対する注意を要したりする例だ。

術後の嚥下に対する予測が難しい理由はどんなところにあるのだろうか。「再建で移植した部分に食べ物が入ると、不随運動で収縮が起こります。その時、食べ物の通り方は、症例や再建の仕方によって違い、読み切れないところがあります。月日が経つうちに再建したところの形状が変わることも起こります」

部分切除の成否を決める、適応の見極めと再建技術。現時点では、どちらも各施設のノウハウに依存するところが大きい。そのため、2001年より厚生労働省がん研究助成金を受けて、標準治療として確立するための研究が進行中だ。同施設での部分切除の適応は、(1)がんが4センチ以下(T1、T2)、および4センチ以上でも喉頭にあまり広がっておらず、声帯の片方が残せる範囲、(2)肺機能に障害がない、(3)心肺機能が十分にある、など。(1)の判断は内視鏡で行う。

切除、再建、フォローアップ

頭頸科が一貫して担当

術野はモニターで映し出される

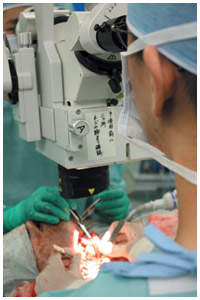

手術は切除から再建まで、8~10時間に及ぶ長丁場だ。

まず、頸部の正面を切開して、がん周辺の切除を行う。

並行して別チームにより、皮弁の採取が行われる。採取後、間をおかずに再建を始めるためだ。下咽頭がん手術で再建に使う皮弁は空腸(小腸の一部)が一般的だ。大きさや形状が咽頭と食道をつなぐのに適しているからだ。部分切除の場合は、前腕から採取することもある。

切除が終わり、皮弁が採取できたら、いよいよ再建。手術はここからが長い。再建は形成外科が担当するのが一般的だが、同施設では頭頸科が行う。

「切除と再建を同一の科が担当することで、切除の際に再建のことを配慮した切り方ができます。また、術後のフォローアップは、形成外科が再建した場合でも頭頸科が担うと思いますが、頭頸科が再建もすれば、その結果もしっかり見ていくことができ、フィードバックという点からも理想的です」

同施設頭頸科ではこれまで2000件以上のマイクロサージャリー再建手術を行っており、成功率は97パーセントという。

咽喉食摘の再建は、筒状の空腸皮弁の上下を咽頭と食道の間に縫いつける。再建手術一般の中で、簡単な部類という。しかし、部分切除はそうはいかない。欠損の形に合わせて皮弁を整形する必要がある。空腸の場合は、筒のまま使えないので切り開く。披裂喉頭蓋襞を切除している場合は、前腕皮弁で再構築する。

快適な嚥下と適応拡大を目指して

手術後は、縫い目が癒えるまでの10日間ほど、鼻から食道まで挿入したチューブで栄養を摂取する。呼吸も安全のために頸に開けた気管孔から行う。

その後は、嚥下ビデオで嚥下機能をチェックしながら、経口摂取へ移行する。嚥下ビデオとは、患者さんにバリウムを飲んでもらい、嚥下の様子をレントゲンで動画撮影する検査方法だ。

「外部から来られる嚥下専門医師の指導の下で訓練を行います。頸をどちらに向けると食べ物の通りが良いかなど、嚥下のコツは患者さんによってさまざま。嚥下がスムーズにでき、気管孔を閉じられたら退院です」

最後に、部分切除における今後の課題を伺った。「再建の仕方にはまだ工夫の余地があります。誤嚥の起こりにくい再建ができれば、部分切除の適応が広がります。たとえば、喉頭蓋を切除した症例でも、喉頭の入口を覆う出っ張りを作ることで、誤嚥を防ぐことができるようになりました。また、術後の経口摂取までの期間も課題です。咽喉食摘の場合は10日ほどですが、部分切除では平均40日。早い人で10日、長い人だと100日以上掛かかります。再建技術を磨き、短縮化を図りたいです」

治療費用の目安は、入院期間30日間の場合で、保険を適用した3割負担額が70~100万円程度という。

同じカテゴリーの最新記事

- 上顎洞がんに手術回避できる「RADPLAT」動注放射線療法 がんの痛みにも高い効果のIVR

- 光免疫療法が踏み出した第一歩、膨らむ期待値 世界初、頭頸部がんにアキャルックス承認!

- 世界で初めての画期的なBNCT治療が間近に! 頭頸部がんに対する適応承認は今後の大きな発展契機に

- 前がん病変の白板症に注意を! 自分で気づくことができる舌がんは早期発見を

- 臨床試験以上に治療効果が上がっているオプジーボ 再発・転移の頭頸部がんにキイトルーダが承認間近!

- 性の多様化によって中咽頭がんが急増中 HPVが原因の中咽頭がんに気をつけよう!

- 頭頸部がんに対する「光免疫療法」の第Ⅲ相試験開始 第Ⅱ相試験の好結果を受け、早期承認への期待高まる!

- 咽喉頭がんに ダヴィンチの特徴が発揮される微細な作業による治療法

- 訓練を習慣化し、退院後の継続したトレーニングが重要 患者に適した細やかなリハビリテーション 頭頸部がん・食道がん治療後の嚥下障害

- 頭頸部がんの 化学療法と放射線同時併用療法の副作用対策