容貌を損なわず食事や会話の機能も温存する新しい治療 頭頸部がんの超選択的動注化学・放射線併用療法

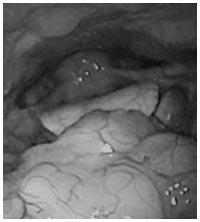

舌の付け根の大きながんも消失

Bさん(63歳・女性)は、05年の春、数カ月間血痰を繰り返し、病院耳鼻咽喉科を受診。舌の付け根付近に腫瘍が見つかり、日大板橋病院を訪れた。

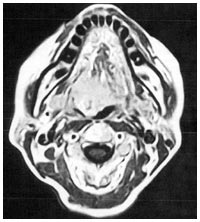

検査の結果、中咽頭の舌根部のがんで、ステージ4の進行がんとわかった。舌の付け根ががんで占められるほどであった。通常、手術が行われる。しかし、手術で大きく切除すると、飲み込んだり、話したりすることが難しくなる。そこで、Bさんも超選択的動注と放射線の併用療法を選んだ。

腫瘍が左右にまたがって存在していたため両側の浅側頭動脈にカテーテルを留置し、そこから舌動脈にマイクロカテーテルを入れて、ランダもしくはブリプラチンとタキソテールを2週間ごとに注入した。この超選択的動注を2回終えたあと、放射線治療を併用した。

Bさんの場合、がんの主体が舌の右側にあったため、4回は舌の右側につながる動脈へ、1回は舌の左側の動脈に抗がん剤を注入した。

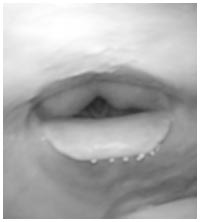

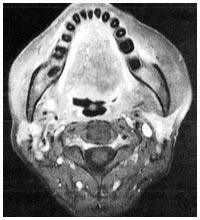

この治療はかなりつらい。抗がん剤を注入し、放射線を照射した場所が粘膜炎を起こしやすい。熱いものを飲んでやけどをしたように舌がひりひりする。食事がとれない。Bさんは体重が10キロも減った。4回の治療後、「もういやです。無理です」と拒んだという。何とか説得して、5回の超選択的動注を行った。入院期間は3カ月。現在、良好な状態だ。

抗がん剤も放射線もあまり効かない、遠隔転移しやすいがんだった

治療前。舌の付け根のほとんどががん。MRI写真では白くなっているのががん

治療後6カ月の写真。治療が功を奏し、現在、良好な状態

進行した舌がんにも予想以上の成果

| PF (シスプラチン+5-FU) 療法 | TP(F) (タキソテール+シスプラチン) 療法 | |

|---|---|---|

| T2 | 50%(4/8) | 91%(10/11) |

| T3 | 67%(2/3) | 100%(2/2) |

| T4 | 0%(0/3) | 100%(4/4) |

同大学病院耳鼻咽喉科では進行した舌がんの治療にも積極的に取り組んでいる。非常に進行した舌がんの場合も、通常手術が行われる。舌をすべて切除し、喉頭もとる。術後は食べ物を飲み込むことができず、しゃべることもできなくなる。食事は流動食か、お腹に胃ろうと呼ばれる小さな口を作って、そこから栄養補給することになる。

そこで、木田さんは、進行した舌がん(T3、T4)にもAさん、Bさんと同様の併用療法を始めた。浅側頭動脈に留置したシースカテーテルを通して舌動脈にマイクロカテーテルを挿入し、抗がん剤を注入する。その治療成績は下の表の通りだ。

「これまで、T3の2例、T4の4例のすべての症例でがんが消失(CR)しました。まだ術後3年弱ですが、予想を上回る治療成績です」と木田さん。

有効ではない上咽頭がん、下咽頭がん、喉頭がん

しかし、頭頸部がんのうち、鼻の奥から食道につながる咽頭と呼ばれる器官の一番上にできる上咽頭がん、咽頭の一番下にできる下咽頭がん、下咽頭に隣接し、発声や嚥下などにかかわる場所にできる喉頭がんなどには、超選択的動注と放射線の併用療法はあまり有効とは言えないようだ。

「上咽頭がんでは、超選択的動注で用いる動脈が抗がん剤による血管障害を引き起こして脳神経マヒを招くことがあります。下咽頭がんでは、動注のカテーテル操作が難しいため、合併症を起こすことがあります。喉頭がんでは、抗がん剤が誤って脳に流れて脳梗塞を起こす危険があります。動注の前に、血管撮影で喉頭に行く動脈が外頸動脈から分かれていることを必ず確認して、喉頭に行く動脈が脳に抗がん剤が流れる可能性のある総頸動脈から分かれているようなケースではこの動注は避けるべきです」と木田さんは語る。

ただし、進行した上咽頭がんのうち、がんが頭蓋底に入ったり、頭蓋内を壊したりした場合だけは例外だという。命を救うことを優先して、脳神経マヒの合併症を覚悟して、超選択的動注と放射線の併用療法を行うこともある。

再発した頭頸部がんへの治療例は残念ながらまだないという。頭頸部がんで手術を受けた場合、動脈を含めた血管系が本来の状態と異なってしまうことが多い。そのため、超選択的動注に用いる動脈をほかに探さなければならず、治療を難しくしているようだ。

同じカテゴリーの最新記事

- 上顎洞がんに手術回避できる「RADPLAT」動注放射線療法 がんの痛みにも高い効果のIVR

- 光免疫療法が踏み出した第一歩、膨らむ期待値 世界初、頭頸部がんにアキャルックス承認!

- 世界で初めての画期的なBNCT治療が間近に! 頭頸部がんに対する適応承認は今後の大きな発展契機に

- 前がん病変の白板症に注意を! 自分で気づくことができる舌がんは早期発見を

- 臨床試験以上に治療効果が上がっているオプジーボ 再発・転移の頭頸部がんにキイトルーダが承認間近!

- 性の多様化によって中咽頭がんが急増中 HPVが原因の中咽頭がんに気をつけよう!

- 頭頸部がんに対する「光免疫療法」の第Ⅲ相試験開始 第Ⅱ相試験の好結果を受け、早期承認への期待高まる!

- 咽喉頭がんに ダヴィンチの特徴が発揮される微細な作業による治療法

- 訓練を習慣化し、退院後の継続したトレーニングが重要 患者に適した細やかなリハビリテーション 頭頸部がん・食道がん治療後の嚥下障害

- 頭頸部がんの 化学療法と放射線同時併用療法の副作用対策