進行別 がん標準治療 流れは手術から、機能や形状を温存する化学放射線治療へ

各種頭頸部がんの特徴と治療

■上顎洞がん

いわゆる鼻のがんです。鼻腔の周囲には骨に囲まれた空洞があります。この中で眼の下の空洞、すなわち上顎洞にできるのが上顎洞がんです。

このがんは、空洞の中にできるため初期にはほとんど症状がありません。そのため、多くは進行がんの状態で発見されています。痛みや鼻づまりなど副鼻腔の症状で気づくことも多いそうです。この場合、治療は手術と放射線治療を併用するのが基本です。

田原さんによると「欧米では、手術と放射線治療の併用が標準的ですが、日本では動注化学療法がよく行われています。この場合は、まず手術で腫瘍をできるだけ減量(腫瘍の量を減らす)し、そのあとで動注化学療法と放射線治療を行います」。動注化学療法とは、がんのある領域を支配する動脈に直接抗がん剤を入れて、局所に集中して抗がん剤を作用させる方法です。上顎洞がんの場合は、コメカミの浅側頭動脈や脚のつけ根の動脈からカテーテルを入れ、抗がん剤を流します。

「比較試験が行われていないので、標準治療にはなっていませんが、動注化学療法の併用でわりあい良い成績が報告されています」と田原さん。「上顎洞がんの場合、遠隔臓器への転移は割合少ないので、全身的な化学療法はあまり行われていない」そうです。

■上咽頭がん

咽頭は、鼻の奥から食道につながる器官です。この中で、鼻の奥、ちょうど鼻のつきあたりにあるのが上咽頭です。この部位のがんは、日本人には少なく、年間発生率は500人程度。しかし、中国南部や東南アジアには多いがんで、塩漬けの魚や肉、*EBウイルスの感染など危険因子が相まって、発生率を高めているものとみられています。

上咽頭がんは、頭蓋底の骨を隔ててすぐ後ろに脳があります。そのため、手術で摘出すると脳と鼻腔が繋がってしまうので、手術ができない部位です。しかし、その代わりに放射線が効きます。「小さければ、放射線治療だけでも十分に治癒します。進行がんでも、放射線と抗がん剤を併用することで治癒に持ち込むこともできます」と田原さん。

ただ、放射線治療は未分化な組織型(扁平上皮への分化傾向を示さないがん)のがんのほうが効果が高いといいます。中国や東南アジアの上咽頭がんがこれに相当し、中国では放射線に抗がん剤を上乗せしても差がないという報告も出ているそうです。

一方、欧米にはそれより反応が落ちる高分化な扁平上皮がん(扁平上皮への分化傾向を示すがん)が多くなっています。日本人は、「欧米に近い状態と思われます」だそうです。

そこで、T3、T4で頸のリンパ節転移を起こした進行がんの場合は、最初から放射線と抗がん剤を併用し、化学放射線治療を行います。化学療法の時期は、放射線と同時に併用するのが一番効果が高いそうです。

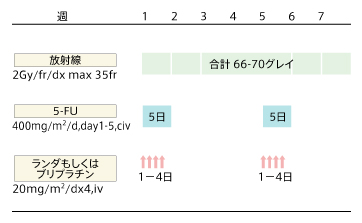

この場合、化学療法はランダもしくはブリプラチン(一般名シスプラチン)をベースに5-FU(一般名フルオロウラシル)を併用します。「シスプラチンは欧米と同じぐらいの量を使いますが、5-FUは粘膜炎が多いのでかなり減らして使っている」そうです。こうしたことから、田原さんは頸のリンパ節が腫れたり、原発巣のがんが大きい場合は、化学放射線治療を推奨しています。

*EBウィルス=エプスタイン・バー・ウィルス。1964年、バーキットリンパ腫細胞中から見つかったヘルペス属のPNAウィルス。前記のほか、上咽頭がん、ホジキン病、一部の胃がんなどに関連がある

■口腔内がん

口腔内がんは舌や歯肉、唇など口の中にできるがんの総称です。

田原さんが強調するのは「日本では歯科医が全身化学療法まで含めて治療を行うことがあるのですが、これはできれば避けてほしい」と語っています。歯科医は、歯の治療の専門家。抗がん剤の作用やそれに伴う全身管理までは、教育を受けていないのです。ですから、「がんとわかったら、がんの専門病院を受診してください」。

さて、口腔内がんの中でも一番多いのが舌がんです。舌がんは舌を切除すると、話したり、ものを食べたり呑み込む機能にも障害が出てきます。そこで、放射線や化学療法が期待されるわけですが、田原さんによると「舌がんに限らず、口腔内のがんには抗がん剤があまり効かない」といいます。

そこで、一般的には放射線治療を中心に治療が行われています。T1(2センチ以下)、T2(4センチ以下)のがんならば、放射線治療によって5年間局所のがんを制御できる率(局所に再発のない状態)は8割前後に上っています。

また、最近はある程度大きくなった舌がんでも、手術による機能の障害を避けるために、浅側頭動脈経由で舌に抗がん剤を入れる動注化学療法も、研究されています。

■中咽頭がん

咽頭の中でも、口の奥、いわゆるのどにできるのが中咽頭がんです。

これは放射線も抗がん剤も効くがん。「今は、まず手術、それができなければ放射線か抗がん剤」という順になっているそうです。しかし、中咽頭は話したり呑み込みに重要な器官。手術で大きく摘出すると、話した声が鼻から抜けて言葉がわかりにくい、ものが呑み込めないといった機能的な障害が大きくなります。そこで、切除可能でも放射線や化学療法になることもあるそうです。

現状では、1期、2期ならば外科的切除も放射線治療でも差がないとされており、放射線治療が優先されています。がんのできた部位によって違いはありますが、放射線治療による5年局所制御率は、1期、2期で70~90パーセントを超える数値が出ています。早期にきちんと治療を行えば、わりあい治りやすいがんと言えるわけです。また、手術の場合もできるだけ機能の損傷を少なくする工夫がされています。

■下咽頭がん

咽頭の一番下の部分、ちょうどのどぼとけの後ろあたりにあるのが下咽頭です。ここも、初期には症状に乏しく、半分以上は隣接する喉頭にがんが食い込んでいたり、頸のリンパ節に転移を起こした進行がんの状態で発見されています。そのため、手術は声帯を含めて喉頭を摘出しなければならない場合がほとんどです。

手術でも喉頭の一部を残せることもありますが、声帯を失えば自分の声を失うことになります。中には仕事上どうしても声を失いたくないといった理由で、手術が可能でも化学放射線治療を選択する人もいるそうです。

しかし、残念ながら下咽頭がんは頭頸部のがんの中でも治療成績の悪いがんです。1期の場合上咽頭がんならば5年生存率は88パーセントですが、下咽頭がんは再発率が高く、35パーセントに止まっています。

■喉頭がん

のどぼとけの位置にあり、発声や空気の通り道の確保、食べ物の誤嚥をふせぐといった働きをしているのが喉頭です。そのため、喉頭がんが進行すると、発声や嚥下などの機能に大きな障害が出てきます。

治療においても、喉頭がんの場合、機能の損傷は大きな後遺症を残すことになります。そこで、従来は手術が中心でしたが、現在は機能温存が重視されるようになりました。このがんも幸い放射線がよく効くがんで、小さいがん(T1、T2)ならば、放射線単独で治療が可能です。また、局所進行がんの治療でもお話するように、3期、4期の進行がんは、機能温存という意味でも化学放射線治療が中心になっています。手術は、この中間、つまり放射線単独では制御しきれず、3期、4期ほど進行していないがんを対象に行われます。ただ、施設によって治療の考え方も異なるので、あとで後悔しないために治療方針をきちんと知って病院を選ぶことも大切です。

頭頸部がんの化学放射線治療

田原さんは、1992年から2002年までの10年間に、国立がん研究センター東病院で化学放射線治療を受けた頭頸部がんの患者52人の経過を分析しています。

患者の多くはリンパ節転移などがある進行がんで、手術による切除ができない人です。この人たちに、化学放射線治療(放射線治療+ランダもしくはブリプラチンと5-FUによる化学療法)を実施した結果、48パーセントで原発巣のがんが消滅。(図参照)平均生存期間は20カ月、5年生存率は36パーセント。手術による摘出が不可能とされた進行がんでも、3人に1人は治ったことになります。

さらに、1度はがんが消滅しても再発した人、あるいはリンパ節に転移したがんが残った人でも、手術で病巣を摘出したり、リンパ節の郭清ができれば、長期生存が可能であることが示されています。「こうした手術を救済手術というのですが、化学放射線治療と救済手術を組み合わせれば、進行がんでもかなり長期に生存できるのです」。

また、単純比較はできませんが、4期の局所進行がんで根治手術を受けた76人の3年生存率は35パーセントでしたが、化学放射線治療を受けた52人の3年生存率は、40パーセントで手術成績を上回っていました。こうしたことから、「4期の進行がんは、無理をして手術をするより、化学放射線治療のほうがよい可能性があります」と田原さんは語っています。

国立がん研究センターでも以前は、外科中心で大きなリンパ節転移があっても手術を行うことがありました。しかし、こうしたデータが明らかになって、進行がんは化学放射線治療が行われるケースが増えるようになったそうです。

また、以前は放射線治療による粘膜炎・口内炎がひどいので、2週間の放射線治療の休止期間をおいて行っていましたが、休止なく行うほうが効果があると判明してから、放射線治療の休止はなくしました。その結果、モルヒネでないと止まらないほどの痛みを伴う粘膜炎・口内炎ができるようになり、食事摂取が困難な人がほとんどになりましたが、この期間は胃ろう(胃に孔をあけて飲食物を入れること)からの栄養で乗り切っています。

「治療を終えて口内炎も治まってくるのに2カ月以上を要する場合もあるので、大変ですが、口内炎が治るまでは胃ろうからの栄養で我慢してもらっている」そうです。胃ろうを造設しておくと、食事摂取ができなくとも治療後に早期に退院できるというメリットもあります。

同じカテゴリーの最新記事

- 上顎洞がんに手術回避できる「RADPLAT」動注放射線療法 がんの痛みにも高い効果のIVR

- 光免疫療法が踏み出した第一歩、膨らむ期待値 世界初、頭頸部がんにアキャルックス承認!

- 世界で初めての画期的なBNCT治療が間近に! 頭頸部がんに対する適応承認は今後の大きな発展契機に

- 前がん病変の白板症に注意を! 自分で気づくことができる舌がんは早期発見を

- 臨床試験以上に治療効果が上がっているオプジーボ 再発・転移の頭頸部がんにキイトルーダが承認間近!

- 性の多様化によって中咽頭がんが急増中 HPVが原因の中咽頭がんに気をつけよう!

- 頭頸部がんに対する「光免疫療法」の第Ⅲ相試験開始 第Ⅱ相試験の好結果を受け、早期承認への期待高まる!

- 咽喉頭がんに ダヴィンチの特徴が発揮される微細な作業による治療法

- 訓練を習慣化し、退院後の継続したトレーニングが重要 患者に適した細やかなリハビリテーション 頭頸部がん・食道がん治療後の嚥下障害

- 頭頸部がんの 化学療法と放射線同時併用療法の副作用対策