手術で治癒が目指せる腎がん。新薬も続々 腎がんの基礎知識 腎がんの病気と治療を確認しよう

Q4 腎がんの治療はどう決まる?

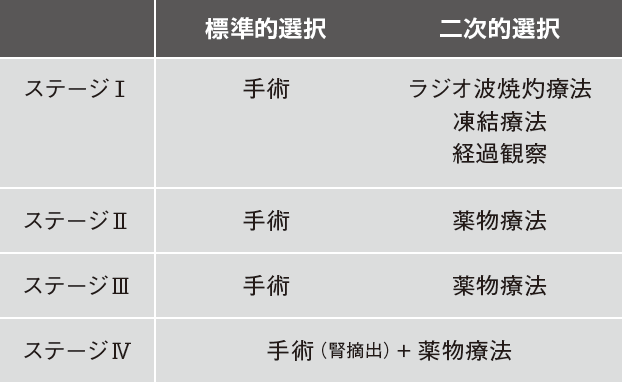

手術ができる人なら手術が標準治療。ステージⅣだと薬物療法が加わります。ステージⅠの場合、ラジオ波焼灼療法、凍結療法などの局所療法もありますが、再燃率が高く、長期の成績はわかっていません。経過観察は、高齢者や合併症で手術できない人が対象です。

Q5 手術の選び方は?

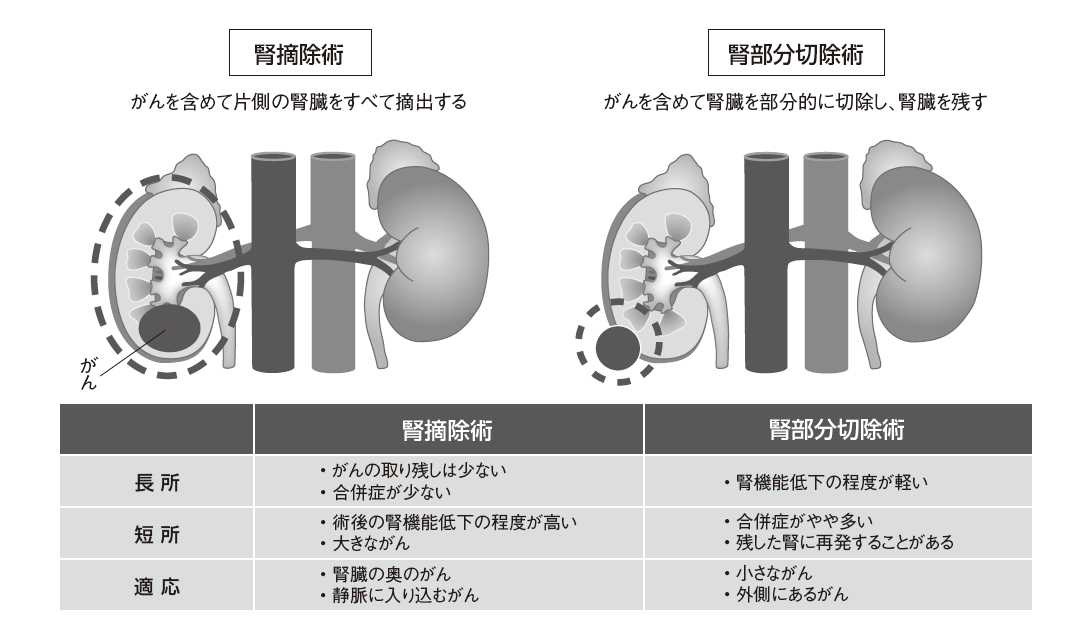

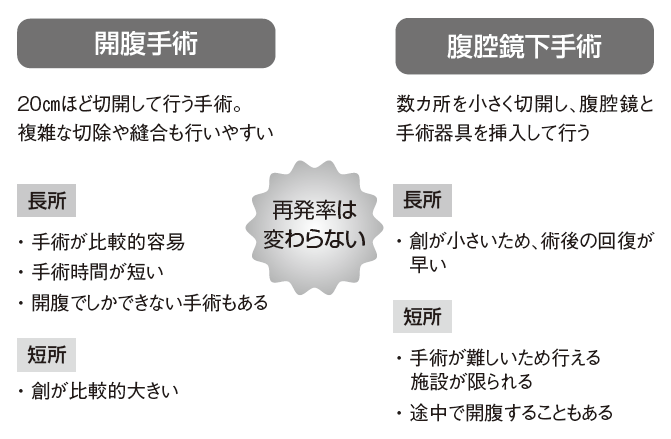

腎臓の手術でまず考えなければならないのは、片側の腎臓を全部取る(腎摘除術)必要があるのか、がんのある部分を取ればいいのか(腎部分切除術)、ということです。部分切除が可能なら、そちらを選択したほうが大きなメリットがあります。小さいがんの多くは腹腔鏡下手術が可能ですが、大きいがんでは、現時点では開腹手術の可能性が高くなります。

術後の再発率はどちらの手術でも変わりません。腹腔鏡下手術は傷が小さいため、手術後の回復が早いというメリットがあります。

腎摘除術は比較的簡単なので、腹腔鏡下手術を行いやすいのですが、腎部分切除術は、腹腔鏡下手術では行えないこともあります。

Q6 薬物治療は?

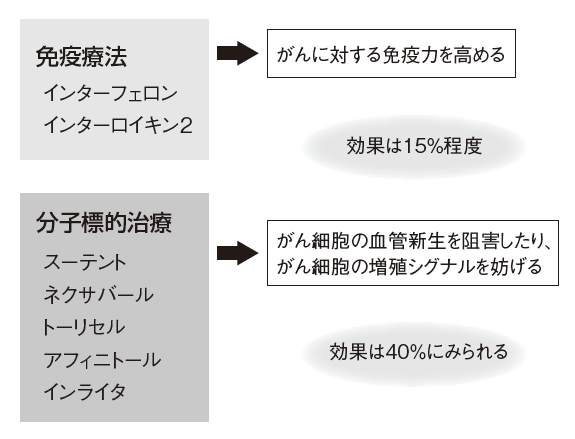

「免疫療法」は、患者さんの体がもつ免疫力を強くすることでがんを攻撃します。以前から行われていた治療法で、約15%に効果が現れます。

「分子標的治療」は、新しい薬を使った治療で、効果が現れる割合はほかのがんと同様に約40%です。腎がんの分子標的薬はここ数年で次々に登場してきています。

Q7 治療後の食事や腎機能は?

腎機能を表す推定糸球体濾過量(eGFR)が45(mL/ 分/1.73 ㎡)以上なら、暴飲暴食や塩分のとり過ぎを避ける程度でよく、厳しい食事制限は必要ありません。ただし、糸球体濾過量が45 未満の場合は、合併症が増えて死亡率も高くなるため、腎臓内科の専門医による治療が必要です。

手術後に糸球体濾過量が45 未満になる割合は、腎部分切除術では約10%ですが、腎摘除術では約50%になります。

同じカテゴリーの最新記事

- 肝がんだけでなく肺・腎臓・骨のがんも保険治療できる 体への負担が少なく抗腫瘍効果が高いラジオ波焼灼術

- 分子標的薬と免疫療法薬との併用療法が高い効果 進行腎細胞がんの1次治療に新しい複合免疫療法が登場

- 症例を選択すればTKI単独療法でも十分に対応可能! 転移性腎細胞がん中リスク群での一次治療に対する治療薬選択

- 初期治療から免疫チェックポイント阻害薬選択の時代へ 腎細胞がん治療はここまで来た!

- 腎盂・尿管がんの最新治療 再発・進行がんに免疫チェックポイント阻害薬も標準治療に

- 増えているロボットによる腎がん部分切除 難しい腎がん部分切除を3DとVR技術を使ってより安全に

- 免疫チェックポイント阻害薬で完治の可能性も 腎がん薬物療法の主役は、分子標的薬から免疫チェックポイント阻害薬へ

- 腎細胞がんで免疫チェックポイント阻害薬が承認され、治療選択の武器が増える

- ハイクオリティ・ローコストの先端型ミニマム創内視鏡下無阻血腎部分切除術