「あきらめないで」。転移をしても、サイトカイン療法が効かなくなっても 腎がんになっても、長く健やかな生活をもたらす分子標的薬の力

入院も必要だがQOLの高い暮らしが実現

神戸大学病院で治療を受け始めた長谷川さんだが、主治医からスーテントの使用を勧められたとき、ためらうことなく承諾している(*3)。

「いつか元気になったら友達と一緒に趣味のゴルフをしたいので、とにかく治る可能性があるものなら、何でも治療を受けようと思ったからです」

投薬は、基本的に6週間を1コースとして、1日50ミリグラムを4週間飲み続ける。その後、2週間休薬して、次のコースに移るという治療が行われている。長谷川さんの場合、取材した5月中旬で13コース(78週)目に入っていた。

「薬を飲み始めて、もう1年半ぐらいになりますが、スーテントが効いているのでしょうか。状態は落ち着いていて、今は普段通りの生活を続けています」(*4)

こうして肺への転移巣も徐々に小さくなるなどスーテントの治療効果がはっきり出ている長谷川さんだが、副作用も出ている一方で、きちんとコントロールもされている。

スーテントの副作用には、血小板の減少をはじめ、甲状腺の機能低下、手足の皮膚がカサカサしたり水ぶくれなどができる手足症候群などがあるが、長谷川さんの場合、血小板の減少が最も顕著に出た(*5)。そのため、スーテントを服用している4週間のうち、後半の2週間は入院をして、副作用に対するケアをしながら治療を続けている。

また長谷川さんの場合、他にも副作用として「体がだるい」「足の皮膚がひび割れをおこし、歩くと痛い」といった症状も強く出たため、薬の量を減らし、4週間飲み続けられるように調整した(*6)。

今は薬を飲むだけで普段通りの生活を続けているという長谷川さん。家に帰ればやることがたくさんあるという。

「朝起きて朝食を作ったり、洗濯をしたりと、やることはたくさんあります。今、息子と同居していますが、孫のおもりもしないといけない。今の状態でずっといられたら幸せですね」

腎がんとわかってから6年。今も健やかな生活が続いている(*7)。

三宅秀明さんのコメント

*3 スーテントの治療成績

転移性の腎がんの患者さんを対象に、スーテントを使用した群と、従来の標準治療であるインターフェロンαを使用した群とで治療成績を比較すると、腫瘍縮小効果を示す奏効率は、スーテント群が39パーセントに対し、インターフェロンα群は8パーセントと明らかな差が出ています。

一方、生存期間という点では、腫瘍縮小効果ほど明らかな差は出ていませんが、海外の臨床試験では、スーテント群が26.4カ月に対し、インターフェロン群は21.8カ月という結果が出ています。

また最近報告された日本人を対象にした臨床試験においても、海外の成績を上回る33カ月という生存期間の結果と、50パーセントを超える奏効率がみられています。

[スニチニブの効果(生存期間)]

*4 転移巣への効果

長谷川さんの場合、腎がんとわかったときに、既に肺に転移していましたが、腎がんで最も多いのが長谷川さんのような肺への転移です。他にも骨、リンパ節、肝臓への転移が多く見られます。従来のサイトカイン療法では、肺への転移には効く場合もあったのですが、他の臓器に対してあまり効果は見られませんでした。

しかし、スーテントは肺以外に転移した臓器にも効きやすいと言えます。長谷川さんの場合、脳にも転移していましたが、スーテントを服用することで腫瘍も小さくなっています。もちろん放射線治療による効果もありますが、従来のサイトカイン療法では考えにくかったことです。

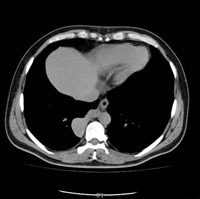

(導入前)

(1コース終了後)

47歳男性。検査の結果、右腎がんと診断され、右肺、胸膜、左副腎、骨および脳に転移していることがわかった。

診断後、スニチニブによる治療を開始。1コース終了後には胸膜への転移巣が縮小した

[スニチニブによる転移巣への効果(肺転移)]

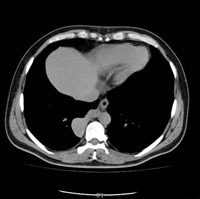

(導入前)

(1コース終了後)

53歳女性。検査の結果、左腎がんと診断され、左肺、リンパ節、骨に転移していることがわかった。

診断後、スニチニブによる治療を開始。1コース終了後には肺への転移巣が縮小した

*5 副作用への対応

スーテントを使用した際の具体的な副作用としては、血液毒性、甲状腺の機能低下、高血圧、手足症候群などがあげられます。

ほとんどの副作用は命に関わるものではありませんが、血液毒性の中でも血小板の減少や白血球の減少などが、多くの患者さんに見られるため注意が必要です。例えば血液中の白血球が極端に減少すると身体の抵抗力が落ちますから感染症に罹りやすくなります。また、血小板減少が起こると、出血を生じることもあります。ですから、もし使用中に、発熱やのどの痛み、鼻血や皮下出血、歯茎出血などが現れたら、すぐに主治医に相談してください。

長谷川さんの場合、とくに血小板の減少が顕著に見られ、週に1回、採血をしなければならないこともあって、薬の服用時に一時的に入院してもらっています。もっとも通院で治療は可能なのですが、長谷川さんの場合、通院するには病院が自宅から少し遠いため、入院してもらっています。

また、手足症候群があらわれることがありますが、これについては前もって予防することが大切で、薬を飲み始めると同時に保湿クリームをぬったり、底の柔らかいはきものを履いてもらうようにしています。それでも長谷川さんのように症状が出てしまった場合には、皮膚科と協力しながらステロイド軟膏を使ってもらうなどで対処します。

*6 薬の長期服用

人によって考え方はそれぞれですが、私自身、スーテントを長く服用することに主眼を置いて治療にあたっています。副作用などで心配なことがあればあまり無理せずに投与量を減らしたり、休薬期間を早めにもってきたりするなどの対応が大切だと考えています。もちろん病状によっては、そういう調整ができないことや、休薬期間をおきすぎることで腫瘍が再び大きくなってしまうこともあり、そのあたりは注意が必要ですが、できるだけ長く薬を服用し続けることが大切だと思っています。

*7 今後の治療の展開

腎がんに対して非常に効果があるスーテントですが、いかにより長く効果を持続させるかが、今後の課題と言えます。

一方、患者さんにとって朗報もあります。今年4月に新しい分子標的薬としてエベロリムス(商品名アフィニトール)が承認され、さらにテムシロリムス(一般名)という薬剤も近く承認される予定で、治療の選択肢も広がってきています。

こうした新しい分子標的薬を上手く使っていくことで、腎がんになっても長く健やかに暮らせる時代になってきたと言えるでしょう。

同じカテゴリーの最新記事

- 肝がんだけでなく肺・腎臓・骨のがんも保険治療できる 体への負担が少なく抗腫瘍効果が高いラジオ波焼灼術

- 分子標的薬と免疫療法薬との併用療法が高い効果 進行腎細胞がんの1次治療に新しい複合免疫療法が登場

- 症例を選択すればTKI単独療法でも十分に対応可能! 転移性腎細胞がん中リスク群での一次治療に対する治療薬選択

- 初期治療から免疫チェックポイント阻害薬選択の時代へ 腎細胞がん治療はここまで来た!

- 腎盂・尿管がんの最新治療 再発・進行がんに免疫チェックポイント阻害薬も標準治療に

- 増えているロボットによる腎がん部分切除 難しい腎がん部分切除を3DとVR技術を使ってより安全に

- 免疫チェックポイント阻害薬で完治の可能性も 腎がん薬物療法の主役は、分子標的薬から免疫チェックポイント阻害薬へ

- 腎細胞がんで免疫チェックポイント阻害薬が承認され、治療選択の武器が増える

- ハイクオリティ・ローコストの先端型ミニマム創内視鏡下無阻血腎部分切除術