手足症候群を上手く手なづけてやることが長期延命のコツ 分子標的薬で腎がんと共存しながら普通の暮らしを

従来の抗がん剤とは全く異なる作用機序

腎がんの分子標的薬として、最初に登場したのはネクサバールだった。サイトカイン療法が効かなくなった腎がんに対する第2次治療として、一方にはネクサバール、もう一方には偽薬を投与し、比較試験が行われた。その結果、ネクサバールの有効性が証明され、2005年のASCO(米国臨床腫瘍学会)で発表された。

「これが腎がんに対する分子標的薬の最初に報告された臨床試験結果でした。世界中に衝撃を与えた発表でしたね」

その後、スーテントが登場。こちらは、第1次治療におけるインターフェロンとの比較試験を行い、スーテントのほうが生存期間を延ばすことを証明した。

分子標的薬は、従来の化学療法で使われてきた抗がん剤とは異なる作用機序を持っている。従来の抗がん剤は、がん細胞に対して特異的に作用するのではなく、いろいろな細胞に作用するのが特徴。そのため、がん細胞だけでなく、正常細胞にもダメージを与えてしまい、重篤な副作用を引き起こしていた。

分子標的薬は、特定のがん細胞に発現している分子を標的にするため、がんに特異的に作用する。そのため、副作用がないわけではないが、従来の抗がん剤のような副作用は伴わないのが特徴だ。

ネクサバールの主な作用は2つある。1つはがんの増殖を抑制する働き、もう1つは血管新生を阻害する働きである。

がん細胞の増殖は、細胞表面の受容体に増殖因子が結合し、そのシグナルが細胞核に伝達されることで起こる。そのシグナルの伝達経路を遮断する働きがあるのだ。

血管新生とは、がんの増殖に必要な酸素と栄養を運んでくるための血管が新たにできることで、がん細胞は自分が増殖するため、血管の内皮細胞に新たな血管を作るように指令を出す。その指令が伝わらないように阻害する働きを持っているのである。

スーテントは、標的にしている分子は微妙に異なるのだが、増殖抑制作用と血管新生阻害作用を有している点では共通している。

点線より下が奏効率。しかし、実際には80.5%の患者さんに腫瘍増殖抑制効果が見られた

転移巣の内部でがん細胞が死滅していた

実際に治療に使われるようになった分子標的薬は、サイトカイン療法とは明らかに異なる効果を発揮し始めた。その1つが、転移巣に対する効果だ。

腎がんでは、肺、肝臓、骨、脳、リンパ節などに転移が起こる。最も多いのは肺への転移で、約70パーセントの患者さんに見られるという。次に多いのは肝臓と骨で、10数パーセント。脳やリンパ節への転移は、数パーセント程度である。

「サイトカイン療法は、肺転移には効いたのですが、他の転移にはあまり効きませんでした。その点、分子標的薬は肺以外の転移にも効果を発揮します」

分子標的薬の治療では、がんが小さくならなくても、効果が現れている場合が少なくない。たとえば、肝転移に対してネクサバールを使った症例。腫瘍の大きさはあまり変わらないのだが、腫瘍の中でがん細胞が壊死を起こし、スカスカの状態になっていたという。

「血管新生が阻害されるので、兵糧攻めにあった状態なのだと思います。実際、腫瘍内部の血流が低下することも報告されています。腫瘍の大きさが変わらないので、効果判定はSDになってしまうのですが、実際は効いているということがかなりあると思います」

分子標的薬には、独特の効果の現れ方があるということなのだろう。

性格が異なる2つの分子標的薬

ネクサバールとスーテントは、性格の異なる薬のようだ。

「両者の比較試験が行われていないので、あくまで印象でしかありませんが、かなり違いはあります。効果の切れ味の点ではスーテントが上ですが、副作用に関してはネクサバールのほうがマイルド。これが多くの臨床医が抱いている印象ではないでしょうか」

奏効率に関しては、それぞれの臨床試験の数字があるだけだが、それを並べるとスーテントがネクサバールを上回っている。

副作用に関しては、両者に共通しているのが、手足症候群(ハンドフットシンドローム)と高血圧。スーテントは、それに加え、白血球減少など血液に関する有害事象が多いのが特徴だ。心毒性や甲状腺機能低下症も、スーテントのほうが頻度は高い。両者の比較試験がないので正確な比較ではないが、それぞれの臨床試験の結果を並べてみると、「副作用はネクサバールのほうがマイルド」というのも納得がいく。

再発転移腎がんの場合、治療の目的は完治ではなく延命である。そうだとすると、できるだけ副作用の軽い治療を選びたいという人が、多いのかもしれない。

手足症候群への対処で闘病生活が楽になる

ネクサバールの治療を受けると、55パーセントの人に手足症候群が現れる(国内第2相臨床試験)。手足の皮膚の角質が厚くなったり、カサカサになったりする症状で、悪化すると歩くことも困難になってしまうことがあるが、致死的な副作用ではない。うまく対処してこの副作用を克服できれば、この治療はもっと快適なものになるだろう。

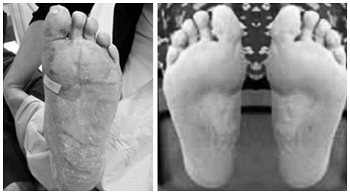

手足症候群はこのように皮膚の角質層が厚くなったり、カサカサになったりする

- 1.皮膚への物理的な刺激を軽減するためのスキンケア

- 角質処理

圧迫・熱・摩擦等物理的刺激を避ける

保湿クリーム - 2.外用薬やスキンケア用品による皮膚局所療法

- 尿素やサリチル酸を含む皮膚軟化薬剤

副腎皮質ステロイド外用剤 - 3.内服薬による疼痛・掻痒等の緩和

「まず大切なのは予防です。皮膚がピリピリするような知覚異常から始まることが多いので、そんな症状があったら、予防に取り組んでください」

圧迫刺激を受ける皮膚が厚くなることが多いので、予防としては、圧迫を和らげるようにする。きつい靴を履かない、厚手のソックスを履く、長時間の歩行を避ける、といったことに注意してほしい。また、角質層をためないようにすることも大切だという。

もし起きてしまったら保護を心がける。角質層が肥厚してカサカカになることがあるので、保湿クリームを塗っておくとよい。

「悪化させると、歩けなくなって全身状態(PS)が落ちてしまいます。手足症候群は休薬すれば解消しますが、治療を継続するためにも、上手に対処してください」

手足症候群が現れるのは最初の3カ月くらいが中心で、長期投与の場合、だんだん改善してくることが多いという。適切に対処すれば、この副作用に苦しめられずにすむだろう。

分子標的薬の登場で、腎がんの治療は新しい時代を迎えた。治療の選択肢が増え、患者さんは自分の人生を考慮して、治療法を選ぶことができるようになったわけだ。

選択肢の1つであるネクサバールは、できるだけ通常の生活を続けながら、腎がんと共存していくための薬といえるかもしれない。そういう生き方を選択したい患者さんにとっては、現在のところ最適の薬と言えそうだ。

(構成/柄川昭彦)

同じカテゴリーの最新記事

- 肝がんだけでなく肺・腎臓・骨のがんも保険治療できる 体への負担が少なく抗腫瘍効果が高いラジオ波焼灼術

- 分子標的薬と免疫療法薬との併用療法が高い効果 進行腎細胞がんの1次治療に新しい複合免疫療法が登場

- 症例を選択すればTKI単独療法でも十分に対応可能! 転移性腎細胞がん中リスク群での一次治療に対する治療薬選択

- 初期治療から免疫チェックポイント阻害薬選択の時代へ 腎細胞がん治療はここまで来た!

- 腎盂・尿管がんの最新治療 再発・進行がんに免疫チェックポイント阻害薬も標準治療に

- 増えているロボットによる腎がん部分切除 難しい腎がん部分切除を3DとVR技術を使ってより安全に

- 免疫チェックポイント阻害薬で完治の可能性も 腎がん薬物療法の主役は、分子標的薬から免疫チェックポイント阻害薬へ

- 腎細胞がんで免疫チェックポイント阻害薬が承認され、治療選択の武器が増える

- ハイクオリティ・ローコストの先端型ミニマム創内視鏡下無阻血腎部分切除術