渡辺亨チームが医療サポートする:腎臓がん編

渡辺亨チームが医療サポートする:腎臓がん編

篠原信雄さんのお話

*1 血尿の原因

血尿とは、正常では存在しない赤血球が尿中に出現する状況です。血尿のなかには目で見ても明らかに赤い尿が出る肉眼的血尿と、目で見てもわからないけれども顕微鏡で見ると尿の中に赤血球が存在する顕微鏡的血尿との2つがあります。血尿の原因としては、腎、腎盂、尿管、膀胱、前立腺、尿道のいずれかから出血をきたす病気、すなわち、がん(腫瘍)、結石、炎症、外傷、異物などが考えられます。

*2 腹部超音波検査でわかること

超音波検査は体の表面から超音波を当てて、魚群探知機と同じ仕組みで検査する装置です。血尿などの症状のない、小さな腫瘍でも見つけることができ、痛みや放射線被曝を伴わずに検査できるので広く使われるようになりました。腹部超音波検査はとくに肝臓がん、膵臓がん、胆道がん、膀胱がん、腎臓がん、前立腺がん、子宮がんなどの診断に活用されています。

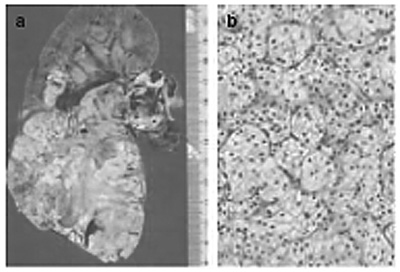

*3 腎臓がんとは

腎臓は、ちょうど肋骨の下端の高さで、背骨を挟んで左右両側にあるソラマメのような形をした約12センチ×6センチ程度の臓器です。血液から老廃物を濾しとって尿を生成して排泄する役割をしています。また、血圧のコントロールに関するホルモンや造血に関するホルモンを産生しています。

成人に発生する腎臓がんの大部分は腎細胞がんです。年齢別にみると、50歳から70歳まで多くなるがんです。発生率は男性のほうが女性よりも高く、男女比は2~3:1です。罹患率の国際比較では、日本は欧米諸国よりも低い傾向がありますが、1980年代から急に増えています。通常は片側に発生しますが、2~4パーセントは両側発生です。

*4 腎臓がんの症状

- 血尿

- 腹部のしこり

- わき腹の傷み

腎臓がんの早期は、血尿のほか、背中に痛みが出ることもありますが、症状があることはまれです。とくに近年、超音波検査やCTなどの普及により、小さな腎臓がんが見つかるようになったため、症状がなくて発見される例が増加しています。

しかし、腫瘍のサイズが大きくなれば、血尿が出ることが多くなるほか、腹部腫瘤、疼痛などがみられます。古くからこれを「腎臓がんの3大症状」といいます。また、全身的症状として発熱、体重減少、貧血などをきたすことがあります。まれに腎臓がんが産生する物質によって、赤血球増多症や高血圧、高カルシウム血症などが引き起��されることがあります。さらに静脈内に腫瘍が進展し、下大静脈という腹部で一番大きな静脈が閉塞すると、血液が他の静脈を通って心臓に戻るため、腹部体表の静脈が目立ったり、陰嚢内の静脈が目立つ(精巣静脈瘤)現象が起こることがあります。

腎臓がんの約2割は、肺や骨に転移巣がまず発見されます。原発を調べているうちに腎臓にがんが見つかり、腎臓がんの肺や骨転移と診断されることがあります。

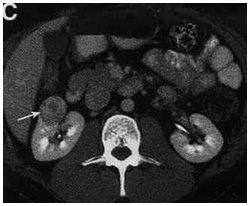

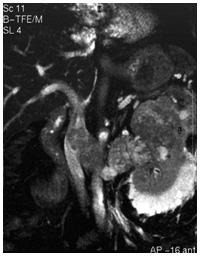

*5 腎臓がんの診断

他の臓器がんの多くは、手術の前に患部から針を使って組織をとってきて、本当にがんかどうか、どの程度悪性度の高いがんか、といったことを調べる「生検」というものを実施するのが普通です。ところが、腎臓がんの場合、針生検では小さな組織しかとれないために、診断が不確定になります。こうしたことから腎臓がんを診断するにはまずX線検査と腹部超音波検査が基本になります。これらの検査は、がん以外の病気との鑑別にも有用ですし、静脈内の腫瘍血栓の有無やリンパ節転移の有無などが診断できます。胸部X線写真や肺CTにより肺転移がないかどうかを調べます。またMRIも腫瘍の質的診断や下大静脈への浸潤の評価に役立つことがあります。骨転移の有無を確認するため、骨シンチが施行されることもあります。

右腎細胞がんのCT所見

左腎細胞がんの下大静脈腫瘍血栓(MRI検査)

*6 腎臓がんのリスクファクター

腎細胞がんのはっきりしているリスク要因は、喫煙と肥満(とくに女性の肥満)とされています。その他、利尿剤や降圧剤が、リスク要因の候補に挙げられていますが、確定的なことはわかっていません。他に、アスベストやドライクリーニング従事者によるテトラクロロエチレン曝露など、職業性曝露が可能性のあるリスク要因として指摘されています。また、von Hippel-Lindau病や、結節硬化症、多発性嚢胞腎、透析患者に発生する後天性嚢胞腎などの病気があるとリスクが高くなるとされています。

腎臓がんは発生しやすい家系のあることが知られています。遺伝子の解析も進み、その家系に起こっている遺伝子異常を見つけることができ、発病前から将来、腎臓がんにかかることが予測できるまでになっています。腎臓がんの遺伝子解析は進んできましたが、家系内発生を予測できることを除いてはまだ研究が行われている段階です。

*7 腎臓がんの治療法選択肢

腎臓がんの治療の主体は外科療法です。病期にかかわらず、摘出できる場合は腎臓の摘出、あるいは腎臓を部分的に摘出することが最も一般的です。

腎臓がんには抗がん剤が有効ではないとされてきました。そもそも抗がん剤は増殖の速度が速いがんに対して作用するメカニズムを持っているのに、腎がんは増殖のスピードが比較的遅いので抗がん剤が作用しにくいという考え方もあります。腎臓は排泄のための臓器なので、抗がん剤も排泄されて効きが悪いのだともいわれるのです。腎臓の細胞の中には、いろいろな薬剤に耐性を持たせてしまう遺伝子があって、もともと薬が効きにくい性格があるともいわれます。

腎臓がんの外科療法以外の方法としては、腎動脈を人工的に閉塞させ、がんに血液が流れ込まないようにする方法(動脈塞栓術)があります。この方法は摘出が不可能な場合や、大きな腫瘍を摘出する場合、手術に先立ち施行されることがあります。

腫瘍が多発したりしている場合は、免疫療法とよばれるものの効果が認められています。また、近年、各種の先端医療が試みられています。

*8 凍結療法とラジオ波焼灼療法

腎臓がんの治療法として最近検討されている方法として、凍結療法やラジオ波焼灼療法があります。超音波やCT、MRIなどの画像診断装置でがんのある部分を確かめながら特殊な針を刺して、がんそのものを凍結したり、焼いたりして治療するものです。

凍結療法は金属製の針の先端内部にアルゴンなどの高圧ガスを噴出して液化、マイナス185度の超低温に急速冷凍してがん細胞を凍結し破壊する方法で、いくつかの大学病院で臨床試験が行われました。

ラジオ波焼灼療法は、肝臓がんの治療などに用いられている方法を応用したものです。病巣部に針を刺して高周波のラジオ波を流し、イオンの振動が起こることで熱を発生させ、患部を加熱してがん細胞を壊死させます。

どちらの治療法も、負担は小さく、入院も短くすみます。ただし、どちらもまだ手術を超えるような有効性と安全性は確認できていません。

*9 腎臓がんの原発巣手術の意味

腎臓は左右に2つあり、普通の腎機能をもっていれば、ひとつのみの腎臓を摘出することで人工透析が必要となるような腎機能不全に陥ることはまずありません。

一般に他の臓器に転移しているがんは原発のがんを手術せずに薬物治療を始めることが多いのですが、腎臓がんの場合は肺や骨などに転移があっても、腎臓の外科的摘出が考慮される場合があります。

これは(1)腎臓を摘出する手術がそれほど身体にダメージがないこと、(2)がんをそのままにしていた場合、将来、出血や腹痛、発熱、貧血などが発生し、生活の質が低下すること、

などを配慮して摘出が行われています。

同じカテゴリーの最新記事

- 肝がんだけでなく肺・腎臓・骨のがんも保険治療できる 体への負担が少なく抗腫瘍効果が高いラジオ波焼灼術

- 分子標的薬と免疫療法薬との併用療法が高い効果 進行腎細胞がんの1次治療に新しい複合免疫療法が登場

- 症例を選択すればTKI単独療法でも十分に対応可能! 転移性腎細胞がん中リスク群での一次治療に対する治療薬選択

- 初期治療から免疫チェックポイント阻害薬選択の時代へ 腎細胞がん治療はここまで来た!

- 腎盂・尿管がんの最新治療 再発・進行がんに免疫チェックポイント阻害薬も標準治療に

- 増えているロボットによる腎がん部分切除 難しい腎がん部分切除を3DとVR技術を使ってより安全に

- 免疫チェックポイント阻害薬で完治の可能性も 腎がん薬物療法の主役は、分子標的薬から免疫チェックポイント阻害薬へ

- 腎細胞がんで免疫チェックポイント阻害薬が承認され、治療選択の武器が増える

- ハイクオリティ・ローコストの先端型ミニマム創内視鏡下無阻血腎部分切除術