進行別 がん標準治療 治療の基本は手術。しかし、患者により負担の少ない治療法が最近の流れ

腎臓がんの症状と検査

4センチ以下のがんは予後がよい

腎臓がんの代表的な症状は、古くから3徴といわれるように、(1)血尿、(2)腹部のしこり、(3)わき腹の痛み、です。そのほかにも、食欲減退、原因不明の体重減少、高血圧、貧血といった症状が現れることもあります。しかし、このような症状が現れたときは、すでに腎臓がんはかなり進行しています。腎臓がんは大きくなるまで症状が現れないからです。「腎臓がんは大きさが4センチ以下で見つけることが大切です。4センチ以下だと予後がいいからです。これを超えると性質が悪くなり、転移しやすくなって、予後が悪くなるのです」と篠原さんは言います。

では、腎臓がんを早期のうちに見つけるにはどうしたらいいのでしょうか。「超音波などの画像検査を定期的に受けることです。特に超音波検査は、簡便で、患者の肉体的、精神的負担がほとんどなく、有効性の高い検査です」と篠原さん。腎臓がんばかりか、腎血管筋脂肪腫や腎のう胞などの良性腫瘍を見分ける点でも威力を発揮します。実際に、前にも述べたように、超音波検査やCT検査などが普及したことにより、健康診断や他の病気で検査を受けた際にがんが偶然発見される人が増えています。画像検査以外に、尿検査でも、肉眼ではわからない微量の血液や異常細胞が見つかり、それが腎臓がんの発見につながることもあります。

CT検査で確定診断と治療フローチャート

こうしてがんの疑いが出た場合、がんかどうかを確定するのに最も有効な検査は、CT検査です。他のがんでは、生検をして組織を顕微鏡で確認したうえで診断を確定することが多いのですが、「腎臓がんの場合、針生検では小さな組織しか取れないため診断が不確定になります。しかも腫瘍に針を刺すと転移のリスクが出るのでしないほうがよいという考えが主流です」と篠原さんは言います。

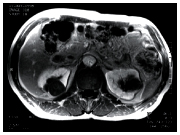

MRIは補助的に使われます。「たとえば腎臓の横を通っている下大静脈と呼ばれる静脈にがんが入り込んでいるような場合や、肝臓などの隣接臓器にがんが広がっている場合に有効です」と���原さん。

がんが確定診断されたあとも検査が行われます。がんが腎臓内にとどまっているか、それとも他の臓器まで広がっているかを調べるためです。「腎臓がんは肺に一番転移しやすいので、肺のCTを行います。胸部単純X線検査を行うこともあります。また骨にがんが転移しているかどうかを調べるために、骨シンチグラフィの検査もします。ただし、最初の段階で脳までは調べません」と篠原さんは言います。

なぜ腎臓がんに抗がん剤が効かないか

多くのがんに効果を発揮している抗がん剤も、腎臓がんには有効ではないとされてきました。

なぜ抗がん剤が効かないかというと、一つには腎臓がんの増殖スピードが遅いことがあります。増殖スピードの速いがんに対して効果を発揮するのが抗がん剤だからです。

それに腎臓は体内の老廃物を排泄する臓器なので、抗がん剤も排泄されている可能性があり、だから効きが悪いのかもしれません。

さらに決定的なこととして、腎臓の中に多剤耐性遺伝子MDRがあることが明らかになっています。要するに、薬が効果を発揮できない性質がもともと備わっているというわけです。

1期の標準治療

4センチ未満なら腎臓温存手術が標準

両側にできた腎臓がんを温存手術した例

腎臓は、それを囲む脂肪とともに、線維性の皮膜で覆われています。さらに、その上に腎臓とその上にある副腎もあわせて、全体がゲロータ筋膜と呼ばれる膜に包まれています。その最初の線維性の皮膜を越えず、がんが腎臓にとどまっているのが、ステージ(病期)1(1期)です。がんがまだあまり進んでいない第1段階です。

この1期の場合、がんが4センチ未満とそれ以上で治療法が分かれます。篠原さんはこう指摘します。

「4センチ未満なら、病巣部を含めて、腎臓を部分的に切除して腎臓を温存する腎部分切除術が標準治療です。今年のアメリカ泌尿器学会では、たとえ反対側の腎臓が正常であっても、大きさが7センチまでなら部分切除しても大丈夫という発表がありました。アメリカでは、肥満が多く、腎機能が低下する人が多いので、できるだけ腎臓を温存しようとする傾向があります。日本でももう数年もすれば変わるでしょうが、現在のところは、4センチ以上なら、根治的腎摘除術が標準です」根治的腎摘除術とは、腎臓だけではなく、副腎、周囲組織も含めてまるごと摘出する手術です。

腎臓を温存するメリットはどこにあるのでしょうか。

「腎臓が一つになった場合、やはりリスクがあります。事故などで腎臓に障害が起こったり、結石ができたりすると腎不全になります。また、成人病が増えている昨今、高血圧や腎機能障害が潜んでいる場合があり、腎臓が一つになると、それが現れ、腎不全になる恐れもあります。腎臓を温存すればこうしたリスクが解消されます」(篠原さん)

これに対して、腎臓を温存する場合のデメリットは、局所再発の恐れです。

「その心配はほとんどありません。がんが4センチ未満の場合、腎臓を全摘しても、温存しても、再発率も生存率も変わらないという結果が出ているからです。北大では、再発率はゼロ。欧米でも1パーセントです。しかも、北大の調べですが、温存した場合のほうが、便秘や全身倦怠感、腹痛などの痛み、不眠などに悩む人が少ない、つまりQOLがよいという結果も出ています」(篠原さん)

同じカテゴリーの最新記事

- 肝がんだけでなく肺・腎臓・骨のがんも保険治療できる 体への負担が少なく抗腫瘍効果が高いラジオ波焼灼術

- 分子標的薬と免疫療法薬との併用療法が高い効果 進行腎細胞がんの1次治療に新しい複合免疫療法が登場

- 症例を選択すればTKI単独療法でも十分に対応可能! 転移性腎細胞がん中リスク群での一次治療に対する治療薬選択

- 初期治療から免疫チェックポイント阻害薬選択の時代へ 腎細胞がん治療はここまで来た!

- 腎盂・尿管がんの最新治療 再発・進行がんに免疫チェックポイント阻害薬も標準治療に

- 増えているロボットによる腎がん部分切除 難しい腎がん部分切除を3DとVR技術を使ってより安全に

- 免疫チェックポイント阻害薬で完治の可能性も 腎がん薬物療法の主役は、分子標的薬から免疫チェックポイント阻害薬へ

- 腎細胞がんで免疫チェックポイント阻害薬が承認され、治療選択の武器が増える

- ハイクオリティ・ローコストの先端型ミニマム創内視鏡下無阻血腎部分切除術