尿路上皮がん(膀胱・腎盂・尿管)に新薬の期待 進行した尿路上皮がん治療に選択肢が増える

GC療法後の2次治療にキイトルーダ

2017年12月、近年あらゆるがん種において大きな注目の的となっている免疫チェックポイント阻害薬の抗PD-1抗体薬であるキイトルーダ(一般名ペムブロリズマブ)が、GC療法後の2次治療として承認された。

キイトルーダの登場は、進行・再発転移尿路上皮がんにおいても、治療を大きく変えることになった。

尿路上皮がんに対する、キイトルーダの投与は、「KEYNOTE-045試験」という国際臨床試験の結果によって承認された。

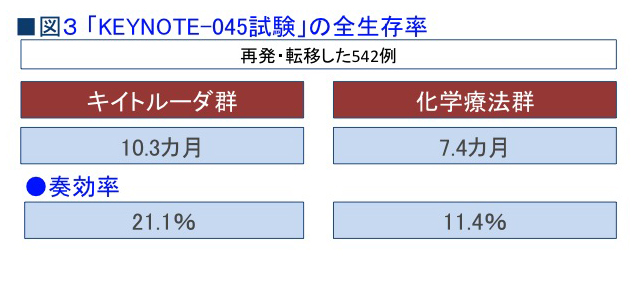

「KEYNOTE-045試験」では、1次治療のプラチナ製剤併用化学療法(GC療法)後に再発、進行した、あるいはプラチナ製剤化学療法による術前もしくは術後補助化学療法終了後12カ月以内に再発・転移した542例(日本人52例を含む)をキイトルーダ群と化学療法群に1:1で無作為に割付を行って、その有効性と安全性が検討された。

その結果、全生存期間中央値は、キイトルーダ群が10.3カ月、化学療法群が7.4カ月と、キイトルーダ群で有意に生存期間を延長した(図3)。

12カ月全生存率では、キイトルーダ群が43.9%、化学療法群が30.7%だった。

奏効率についてはキイトルーダ群21.1%、化学療法群11.4%で、キイトルーダ群が有意に高い値となった。

このように、同試験において、キイトルーダの有効性が証明された結果、臨床試験に入った患者と同じ条件の患者さんであれば、2次治療として、キイトルーダを使用することが日本泌尿器科学会のガイドラインで推奨されるようになった。

さらに、2019年5月、同試験の2年追跡調査の結果も公表された。

その結果によると、フォローアップ期間中央値27.7カ月時点で、1年および2年全生存率はキイトルーダ群44.2%および26.9%、化学療法群では29.8%、および14.3%、とキイトルーダ群が高率だった。

術後補助化学療法でも使えることを期待

「免疫チェックポイント阻害薬は、日本ではキイトルーダのみですが、欧米ではすでに複数の薬剤が承認されています。今後は日本でも承認される可能性があると思います。そして、進行がんに対する治療のみならず、手術後の補助化学療法でも使えるようになることが期待されています。ただし、キイトルーダが非常によく効いているという患者さんは治療を受けた人の2割くらいです。残りの8割の患者��んに対してどのような治療を行っていくか。その治療戦略について考えていくことが今後の課題でしょう。現在、他剤との併用などさまざまな試験が行われ、さらなる効果の上乗せを目指しています」と湯浅さん。

また、免疫チェックポイント阻害薬は、免疫に関わる治療であるため、全身の免疫機能を活性化させることになる。したがって、正常細胞への免疫反応も過剰になる。そのため自己免疫疾患のような重篤な副作用を引き起こすことがあり、治療の有害事象による死亡率は1.5%だという。とくに元々、自己免疫疾患を有する人が治療を受けるには注意が必要だ。

新薬「パドセブ」の承認が待たれる

そのような中、2019年12月、米国のFDA(米国食品医薬品局)が、治療歴を有する進行性・転移性尿路上皮がんに対して迅速承認した薬が注目され、期待が集まっている。

パドセブ(一般名エンホルツマブベドチン)という薬剤だ。プラチナ系および抗PD-1抗体薬、抗PD-L1抗体薬による治療歴のある局所進行性あるいは転移性尿路上皮がんを対象とした第Ⅱ相試験「EV-201試験」により迅速承認され、2019年12月から発売になっている。

さらに、同適応を対象にした、国際臨床第Ⅲ相試験「EV-301試験」でも全生存期間が延長した結果、正規承認を申請している薬である。

同試験は、化学療法および、免疫チェックポイント阻害薬である抗PD-1抗体薬、抗PD-L1抗体薬での治療歴がある局所進行性、あるいは転移性尿路上皮がんの患者300人を対象にして行ったものだった。

パドセブについては、日本では承認申請に向けた段階とのことだが、大いに期待できそうだ。

また、現在、進行・転移性尿路上皮がんに対する1次治療GC療法後の維持療法として抗PD-L1抗体薬のバベンチオ(一般名アベルマブ)の承認申請も行われている。

さらに、膀胱がんは、特定の遺伝子変異については解明されていないのだが、肺がんやメラノーマ(悪性黒色腫)と同様に遺伝子変異が多いがん種だ。変異抗原が多く、免疫反応を引き起こすポテンシャルが高いがんとして知られている。そのため、今後、膀胱がんは、さまざまな抗体薬による治療の可能性があると考えられている。

「膀胱がんは、現在多くの治験が進んでいます。進行がんであっても、今後は薬の選択肢が増えて、3次、4次と治療が行えるようになれば、予後はおのずと延びていくと思います。新薬情報の先走りを戒めながら、今後も最適な治療を患者さんに提供していきたいですね」と、湯浅さんは話を結んだ。

同じカテゴリーの最新記事

- 肝がんだけでなく肺・腎臓・骨のがんも保険治療できる 体への負担が少なく抗腫瘍効果が高いラジオ波焼灼術

- 分子標的薬と免疫療法薬との併用療法が高い効果 進行腎細胞がんの1次治療に新しい複合免疫療法が登場

- 症例を選択すればTKI単独療法でも十分に対応可能! 転移性腎細胞がん中リスク群での一次治療に対する治療薬選択

- 初期治療から免疫チェックポイント阻害薬選択の時代へ 腎細胞がん治療はここまで来た!

- 腎盂・尿管がんの最新治療 再発・進行がんに免疫チェックポイント阻害薬も標準治療に

- 増えているロボットによる腎がん部分切除 難しい腎がん部分切除を3DとVR技術を使ってより安全に

- 免疫チェックポイント阻害薬で完治の可能性も 腎がん薬物療法の主役は、分子標的薬から免疫チェックポイント阻害薬へ

- 腎細胞がんで免疫チェックポイント阻害薬が承認され、治療選択の武器が増える

- ハイクオリティ・ローコストの先端型ミニマム創内視鏡下無阻血腎部分切除術