肝がんガイドライン 診断法、手術、分子標的薬も登場――ガイドライン改訂!肝がん治療はどう変わる?

内外で評価の分かれる肝動注化学療法

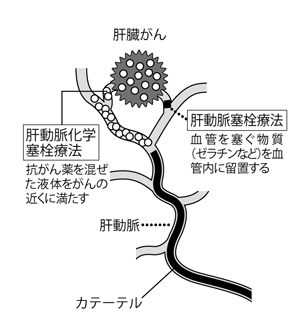

肝障害度が軽く、手術不能で穿刺局所療法の対象とならない患者さんには引き続き推奨される肝動脈塞栓(化学)療法。

肝障害度が軽く、手術不能で穿刺局所療法の対象とならない患者さんには引き続き推奨される肝動脈塞栓(化学)療法。「化学療法」の項目では肝動脈内注入(肝動注)化学療法(図4)の扱いがどうなるか、という点にも関心が集まった。

「エビデンスレベルの低い報告しかないことから、この治療法に対し、海外での評価は低いのですが、わが国では実施する医療機関も多い。ガイドラインとしてはエビデンスを尊重すべきなのですが、わが国の実臨床を無視するわけにもいかず、そこをどう評価して記載すべきか難しい所がありました」

そのような中、ガイドラインでは、「肝動注化学療法は予後を改善する可能性はあるが、十分な科学的根拠はない」(推奨度C1)とされた。一方、肝動脈化学塞栓療法は(慢性ウイルス性肝炎、肝硬変などによる)肝障害度が軽く、「手術不能で(ラジオ波焼灼療法などの)穿刺局所療法の対象とならない患者に対する治療法として推奨される」(推奨度A)となっている。

海外ではこのような病態の患者さんに対しては多くの場合、ネクサバールによる治療が推奨されている。わが国のガイドラインではそれに加えて、「肝動脈化学塞栓療法の選択肢もある」ということが改めて確認されたことになる(図5)。

根治治療の第1選択は肝切除かラジオ波か

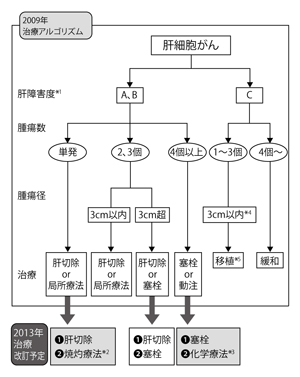

脈管侵襲を有する肝障害度Aの症例では肝切除・化学療法・塞栓療法が選択される場合がある

脈管侵襲を有する肝障害度Aの症例では肝切除・化学療法・塞栓療法が選択される場合がある肝外転移を有するチャイルド・ピュー分類Aの症例では化学療法が推奨される

*1 内��的治療を考慮するときはチャイルド・ピュー分類の使用も可

*2 腫瘍径3cm以内では選択可 *3 経口投与や肝動注などがある

*4 腫瘍が1個では5cm以内 *5 年齢は65歳以下

(2009年度 肝癌診療ガイドラインより改変)

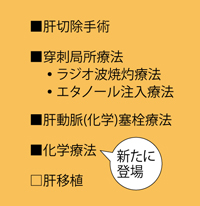

ガイドラインで最も利用頻度が多く、目玉ともいえる「治療アルゴリズム*」でも改訂があった。

治療アルゴリズムは、肝障害度、腫瘍数、腫瘍径(大きさ)の3つに絞った病態を指標にして、6つ設定した治療法グループのうち、どのグループが勧められるかを病態ごとに図式化したもので、今後推移していくであろう治療の流れや、その中での現在の患者さんの立ち位置を一目で確認できるというメリットがある。

このアルゴリズムの中での改訂は3つあるが、重要なのは以下の2つである。

まず根治を狙う治療法の中での肝切除とラジオ波焼灼療法の位置づけだ。第2版では腫瘍個数が「1個の場合は肝切除か局所療法を選択する」となっていた。ここでいう局所療法とはラジオ波焼灼療法に代表される穿刺局所療法のこと。しかしそれぞれの治療を行った群と行わなかった群を一定期間追跡する疫学研究(コホート研究)で、肝切除の方が死亡リスクを有意に低下させることが報告された。

「これを評価して第3版ガイドラインでは腫瘍個数が『1個の場合は肝切除』、腫瘍径が3cm以内なら『ラジオ波焼灼療法も選択可』、腫瘍個数が2、3個の場合は『両者を推奨』としました」

腫瘍個数や腫瘍径の縛りはあるが、一定の条件下では肝切除が優先されるべきとはっきりとランク付けした格好となったのである。

もう1つの注視すべき改訂は、肝動脈化学塞栓療法の扱いである。これまでは腫瘍個数が4個以上ではこれらが推奨されていた。しかし、冒頭で紹介したようにネクサバールの有効性が証明されたことにより、「肝動脈化学塞栓療法」と「化学療法」が併記されることになった(図6)。

*治療アルゴリズム=治療の手順

粒子線治療は有効か?

第3版の放射線治療の項目では、患者さんの関心が高い粒子線治療(陽子線治療、重粒子線治療)と体幹部定位放射線治療(ピンポイント照射)についての評価も新設された。

まず粒子線治療だが、他の局所療法の適応が困難な肝がん、とくに門脈腫瘍栓、下大静脈腫瘍栓、巨大肝細胞がんに対して行うことが考慮できる、としている。推奨度がC1とそう高くないのは、多くの研究報告が第1相、第2相試験相当で、エビデンスレベルが低い試験であったためだ。しかし、局所制御率80%以上の良好な成績、また副作用についても極めて低率で、安全に施行できるとの報告が多いこともあり、第3版では新たな項目として加えられた。

体幹部定位放射線治療の治療対象や推薦度については、粒子線治療とほぼ同様の評価となっている。

診断や再発予防サーベイランスでも改訂が

わが国の肝がんの9割はC型やB型のウイルス性慢性肝炎を素地としている。新たに脂肪肝など生活習慣による肝障害を下地とする肝がんも増加傾向にあり、その報告も集積されつつある。また肝がんは相変わらず治療後の再発が多く、1年経過するごとに15~20%、5年後には約80%が再発する。

これらをいかに早く拾い上げ、早期に対処していくか、重要な課題となっている。これらの発見手段として、定期的かつ段階的な画像検査の仕組みの構築が急がれている。

ただ肝臓造影MRI*検査などの最新の検査機器の登場により、精査の手段としてこれらを組み入れ、早期発見への有力な武器にしようという期待が高まっている。それらのエビデンスも集まりつつあることから、第3版の診断・サーベイランス(定期的な検査)アルゴリズムにも改訂が加えられた。それは普及しているダイナミックCT*やMRIで判定の難しかった結節のうち、何cmからを精査の対象とするかという点である。第2版までは2cmだったが、第3版では1.5cmに変更された。

最後にガイドラインの利用法について、國土さんは次のようにアドバイスしている。

「ガイドラインは患者さんが読むには少し難しいのですが、インフォームド・コンセントの際、担当医師の説明を聞きながら、治療法の見通しなどを聞くのはよい利用法だと思います。ガイドラインに載せられなかったエビデンスがその後も集積されつつあるので、その最新の動向も併せて医師に聞いて、治療法選択などに役立てて欲しいですね」

*MRI=核磁気共鳴画像法 *CT=コンピュータ断層撮影

同じカテゴリーの最新記事

- 免疫チェックポイント阻害薬の2剤併用療法が登場 肝細胞がんの最新動向と薬物療法最前線

- 肝がんだけでなく肺・腎臓・骨のがんも保険治療できる 体への負担が少なく抗腫瘍効果が高いラジオ波焼灼術

- 高齢の肝細胞がん患者さんに朗報! 陽子線治療の有効性が示された

- 手術やラジオ波治療ができなくてもあきらめない 難治性の肝細胞がんに対するナノナイフ治療(IRE)

- 高い治療効果が期待できる 切除不能・進行肝細胞がんの最新化学療法

- ラジオ波の利点はがんをくり抜き、何度でも 再発進行肝細胞がんと転移性肝がんの治療にもラジオ波焼灼療法が有望

- 治療選択の拡がりが期待される 肝細胞がんの1次治療に、約9年ぶりに新薬登場!

- 進行肝がんに対するネクサバールのマネジメント

- 手術ができれば根治も!肝内胆管がんの治療法