メタボリック関係因子も関わる注目のタイプの肝がん

糖尿病は肝がん発生率を2倍に上昇

**HBA1c(JDS)≥5.6%かつ<6.1%

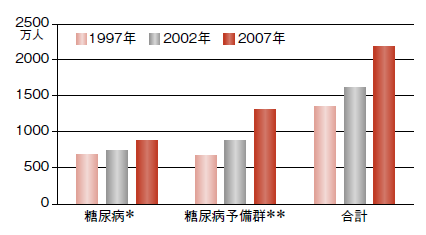

出典:厚生労働省「2007年国民健康・栄養調査」

糖尿病も見逃せない。

「糖尿病の増加とともに、肝がんも増えています。糖尿病の人は肝がんの発がんリスクが2倍ともいわれています。もちろん非B非Cの患者さん全員が糖尿病ではありませんが、典型的なパターンの1つで、65~70%くらいで合併が見られます」(図3)

糖尿病との関連をもう少し見ていく。肥満によってインスリンの効きが悪い「インスリン抵抗性」が生じることから始まる。効きが悪いから、膵臓は頑張ってインスリンをたくさん作り続けることで血糖値が上がらないようにする。この状態を「高インスリン血症」といい、このような人のほうが肝がんになりやすい可能性があると言う。

「インスリンは細胞の成長促進に影響するので、高インスリン血症が続くことによって、肝がんの芽が生まれたときに増殖が促進されているのではと思われます。インスリンのターゲットは肝臓と筋肉なので、ほかの臓器のがんよりも影響を受けやすいと言えます。非B非Cのキーワードは『肝臓に脂肪が溜まること』と『インスリンの量が増えること』です」

インスリン抵抗性を改善する

どのような方針が必要か。

「血糖値を下げることを目標にするのではなく、インスリン抵抗性を改善することを目標にすべきです。血糖値を下げる薬として、インスリンをたくさん分泌させるものがあるし、体外から導入して血糖値を下げる方法もありますが、それらは発がんプロセスから見るとあまり好ましくないということになります。体重を下げて、高インスリン状態を緩和してあげるのが望ましいと思います。

血糖値は測りやすいマーカーなので、患者さんにもわかりやすいのですが、それだけを指標にするのは肝臓領域からはかなり疑念が残ります。筋肉を増やしたり、減量したりして、インスリン抵抗性を改善し、インスリン量が多くなることを防ぐことのほうがはるかに大事だと思います」

建石さんはさらに各因子をクラスター解析し、非B非Cを5つのパターンに分類した。

まずは、「女性の肥満型」。とくに高齢の女性は飲酒の習慣が少ないことから、女性の非B非Cの大半は酒を飲まない肥満者だ。あとは、「男性の非飲酒肥満型」「男性の中等度飲酒肥満型」「男性の若年大量飲酒型」に分けられる。そして、「見た目は正常型」もある。このグループには、まだ見つけられていない危険因子が関与している可能性もあるという。

治療法はウイルス性と同じ 長期予後はよくない

建石さんが行った今回の調査では、非B非Cの治療法は、肝動脈化学塞栓療法(TACE)30.1%、切除20.3%、アブレーション(ラジオ波焼灼療法:RFA)20.0%などで、生存期間の中央値は4.0年だった。

「想像以上に多くの患者さんで根治的治療ができていると思います。無治療(支持療法)は8.1%でした。B型やC型で培ってきた治療技術をそのまま使えるので、治療自体は淡々とこれまで通りやっていくということです」

長期予後は、ウイルスを抑えたり駆除したりするB型、C型に比べ、決して良くない。肝機能がよく、的確に切除したら治癒するケースもあるが、肝臓疾患が進行してがんも発症したケースなどでは、がんができやすいゾーンが残るため再発するケースが多い。

「また、がんを治療したあとも肝機能が悪化し続ける集団があります。がんが治ったように見えても、その背景となった肝臓病が進展して肝機能不全になるというケースがあることが最近わかってきました。肥満が原因でなったがんだから痩せれば明るい未来が開けると思ったら、そうではありません。スイッチが入っていると、痩せても悪化し続けるのです。肝がん特有の難しい問題です」

依存症も大きな問題 患者さんの努力に期待

建石さんは、肝がん治療における生活改善の重要性を強調する。

「非B非C型肝がんは生活習慣病です。医師が治してあげるという病気から、患者さんに努力してもらう病気というように意識転換することが大切です。依存症の問題も大きいと思います。アルコールや過食です。メンタルケアの専門家も含め、個人が抱える問題を明らかにして依存症を治していけば肝がんは減ります。セルフコントロールができるようになることがポイントです」

建石さんは今後も、糖尿病の学会と協力して大規模なワーキンググループを結成し、非B非C型肝がんの危険因子がどのような確率でがんにつながっていくのかなどを分析する研究を続けていくという。

同じカテゴリーの最新記事

- 免疫チェックポイント阻害薬の2剤併用療法が登場 肝細胞がんの最新動向と薬物療法最前線

- 肝がんだけでなく肺・腎臓・骨のがんも保険治療できる 体への負担が少なく抗腫瘍効果が高いラジオ波焼灼術

- 高齢の肝細胞がん患者さんに朗報! 陽子線治療の有効性が示された

- 手術やラジオ波治療ができなくてもあきらめない 難治性の肝細胞がんに対するナノナイフ治療(IRE)

- 高い治療効果が期待できる 切除不能・進行肝細胞がんの最新化学療法

- ラジオ波の利点はがんをくり抜き、何度でも 再発進行肝細胞がんと転移性肝がんの治療にもラジオ波焼灼療法が有望

- 治療選択の拡がりが期待される 肝細胞がんの1次治療に、約9年ぶりに新薬登場!

- 進行肝がんに対するネクサバールのマネジメント

- 手術ができれば根治も!肝内胆管がんの治療法