BCLC肝がん病期分類のサブ分類により、肝動脈化学塞栓療法の適応を厳格化

ステージBをさらに4つに分類

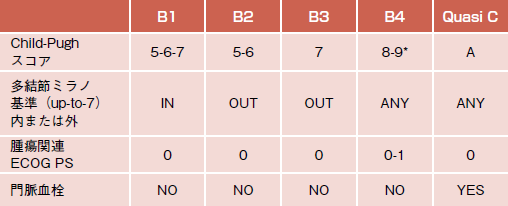

その反省もあるのだろう。2012年にイタリア人の医師によって、intermediate stageをさらにB1~B4の4つに区分するサブ分類が提唱された(図3)。

詳細は省くが要点は、「予後因子の1つとなる〝Up to 7〟というミラノで提唱された基準を加えて病期分類を細分化したのです。〝Up to 7〟は『腫瘍数7個あるいは腫瘍径7㎝』を基準にして、それ以下であればB1(基準内)、それ以上であればChild-Pughスコアを組み合わせてB2~B4(基準外)とする区分です。この区分によって、経過を見ていくと明らかに治療成績に差が出てきて、B1では成績が良く、ステージAに匹敵するという結果となりました」

これは、従来から一部で指摘されていたステージBの病期分類が対象を広く取り過ぎているということを表しているとも見て取れる。そうだとすれば病期分類の見直しや改訂の必要性を示唆するデータともいえる。

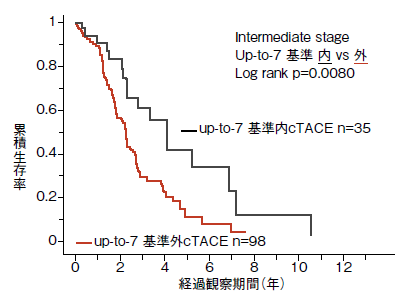

cTACE施行例におけるup-to-7基準で群分けした生命予後(n=307)

泉さんはその問題意識もあって、このサブ分類を基に、日本で追試を行ってみた。対象患者数は307人。「するとやはりB1とB2以降の基準外には差が出ました。グラフを見ればよくわかりますが、治療後の経過観察期間で2年目くらいから累積生存率に差が出てきて、おおよそ7年目までその差が開いたままです」(図4)

このサブ分類は、「BCLC」病期分類でのintermediate stageの患者の中で、予後改善の可能性のある症例を抽出するメリットだけではなく、他にも大きな役割が期待される。

新しいTACEの適応や分子標的薬移行時期の目安にも

「BCLC」病期分類のintermediate stageで推奨される治療法はTACEである。カテーテルを用いて腫瘍の間近に抗がん薬混合液を注入後、血流を止める栓をして兵糧攻め���する。化学療法と塞栓療法のダブル効果を狙った日本発の治療だ。手術で取り切れず、ラジオ波などの焼灼療法の適応から外れた進行がん(遠隔転移なし)の治療法として、日本および欧米の診療ガイドライン双方で推奨されている。

大腿動脈からカテーテルを挿入し、腫瘍の間近までアプローチしていくのだが、泉さんによると「日本の放射線科医の技量は群を抜いていて、まさしく腫瘍を栄養している血管の分岐点まで到達して、抗がん薬混合液を注入し、スポンジで栓をする」のだという。欧米の医師はその点、手技面で概して劣るのだという。このTACEは効果があれば何度でも施行できるが、欧米の平均施行回数は1~2回、それに対し日本は7回ほどだという。

「施行回数が多いということは効果があるということで、仮に7回とすればおよそ5年の生存期間はあるということでもあります」(泉さん)

ただしTACEは、残念ながらいずれ効果が期待できなくなる。あるいは最初から効かない場合もある。そういった場合には薬剤溶出性ビーズを塞栓物質とする新しいTACEや、現在化学療法の標準薬となっている分子標的薬の*ネクサバール、あるいはこれから出現すると思われる新しい分子標的薬に変更すると、生存期間が延長する可能性がある。

「ビーズを詰める治療法はその大きさを容易に変えられるので、腫瘍を栄養している血管に応じて選択でき、intermediate stageでもどのような患者さんにその新しいビーズ療法や分子標的薬が効果的なのか、あるいはそれらの治療法に移行するのにはどのタイミングがよいのか、その基準は現在のところ施設によってまちまちですが、先に挙げたサブ分類法でそういった患者さんを区分けして検証することが可能です。その過程でこのサブ分類の妥当性が判明してくる。その検証は国際的な協力体制でやっていくのがよいと思います」と泉さんは述べている。

*ネクサバール=一般名ソラフェニブ

同じカテゴリーの最新記事

- 免疫チェックポイント阻害薬の2剤併用療法が登場 肝細胞がんの最新動向と薬物療法最前線

- 肝がんだけでなく肺・腎臓・骨のがんも保険治療できる 体への負担が少なく抗腫瘍効果が高いラジオ波焼灼術

- 高齢の肝細胞がん患者さんに朗報! 陽子線治療の有効性が示された

- 手術やラジオ波治療ができなくてもあきらめない 難治性の肝細胞がんに対するナノナイフ治療(IRE)

- 高い治療効果が期待できる 切除不能・進行肝細胞がんの最新化学療法

- ラジオ波の利点はがんをくり抜き、何度でも 再発進行肝細胞がんと転移性肝がんの治療にもラジオ波焼灼療法が有望

- 治療選択の拡がりが期待される 肝細胞がんの1次治療に、約9年ぶりに新薬登場!

- 進行肝がんに対するネクサバールのマネジメント

- 手術ができれば根治も!肝内胆管がんの治療法