手術ができれば根治も!肝内胆管がんの治療法

右葉切除の前に行われる門脈塞栓療法

肝臓の右葉と左葉では大きさが違っている。6対4あるいは7対3で右葉のほうが大きい。そのため、右葉を切除する場合、残る肝機能が不足する心配がある。

「正常な肝臓なら、30%残せば肝機能は足りることになっています。しかし、ぎりぎりで心配な場合には、右葉切除の前に、門脈塞栓術という左葉を大きくする治療が行われることがあります」

肝臓には門脈という血管から栄養が送られている。そこで、右葉に行く門脈に塞栓物質を入れて詰まらせる。すると、右葉に流れるべき血液も左葉に流れ込むため、左葉がだんだん肥大してくる。1カ月後には5~10%ほど肥大するので、それから手術が行われるのである。

リンパ節転移がある場合には 再発の可能性が高い

肝内胆管がんで切除手術が行われた場合、5年生存率は30~40%程度だという。リンパ節転移がなければ50%を超えるが、1個でも所属リンパ節転移があると、5年生存率は20%弱になってしまう。

これはがん研有明病院における2010年以前の成績で、その後、有効な抗がん薬が使われるようになっているので、これよりも改善している可能性はある。ただ、リンパ節転移の有無で、手術成績が大きく変わることは同様である。

「リンパ節郭清を行うかどうかは、議論されているところで、施設によって対応が違っています。本院では、肝門型は比較的転移しやすいのでリンパ節郭清を行い、末梢型の場合はいくつかリンパ節を調べ、転移があるときだけ郭清を行っています」

再発を防ぐための術後補助化学療法については、現在、臨床試験が進行中だという。まだ結果は出ていないのでエビデンス(科学的根拠)はないのだが、リンパ節転移がある患者さんに対しては、術後の補助化学療法を行っている施設もある。その場合に使われているのは、GC療法(*ジェムザール+*シスプラチン併用療法)、ジェムザール単独療法、*TS-1単独療法である。

*ジェムザール=一般名ゲムシタビン *シスプラチン=商品名ブリプラチン/ランダ *TS-1=一般名テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム

手術不能の場合はGC療法が標準治療

手術できないと判定された場合、あるいは手術後に再発した場合には、抗がん薬による治療が行われる。まず使われるのは、GC療法である。

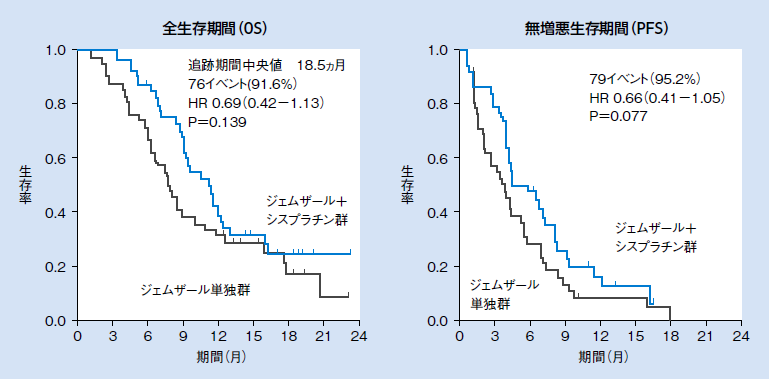

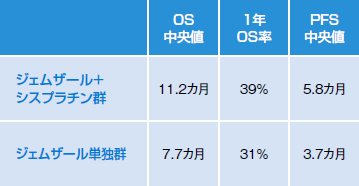

「化学療法では、胆管がんと同じ治療が行われます。現在は、世界でも日本でもGC療法が標準治療です。ジェムザール単独療法とGC療法を比較す��第Ⅲ(III)相試験が海外で行われたのですが、GC療法で全生存期間(OS)が延長することが証明されました。日本でも同じような臨床試験(BT-22試験)を行い、同様の結果が得られています」(図3)

まずGC療法が行われ、それが効いている間は継続される。効かなくなった場合、日本ではTS-1が使われることになる。

「新しい治療薬が登場してくる予定は、今のところありません。ただ、GC療法とGS療法(ジェムザール+TS-1併用療法)の比較試験は進んでいます」

これで同等という結果が出ると、入院の必要がないGS療法が広く行われるようになる可能性があるという。

安易な治療に流れないことが大切

肝内胆管がんの手術は、たとえがんが小さくても肝臓を大きく切除する。患者さんにしてみると、なぜこんなに大きく……、と思うかもしれない。

「肝内胆管がんは悪性度が高いので、小さく切除する縮小手術を行うと、再発してくる可能性が高いのです。そして、再発が起きてしまったら、ほとんどの場合、根治的な治療はできなくなってしまいます。大切なのは、手術可能と診断されたら、きちんとした手術を受けることです」

肝細胞がんでは、ラジオ波焼灼術(RFA)といって、がんのできた部分を焼く局所治療が行われることがある。この治療は、肝内胆管がんには適していない。

「命を守るためには、安易な治療に流れないことが大切です。たとえ肝臓を大きく切っても、3カ月経てばほとんど再生して、元のように元気になれるのですから」

もう1つ大切なのは、早期発見できるチャンスを無駄にしないことだ。

「患者さんの中には、半年前、1年前の健康診断で、ALPやγ‐GTPの値が高く、精密検査が必要とされている人がよくいます。お酒を飲んでいるからだろうなどと言って放っておかず、そのときに受診していれば早期に発見できたのです」

早期発見が難しいがんだが、チャンスがないわけではないようである。

同じカテゴリーの最新記事

- 免疫チェックポイント阻害薬の2剤併用療法が登場 肝細胞がんの最新動向と薬物療法最前線

- 肝がんだけでなく肺・腎臓・骨のがんも保険治療できる 体への負担が少なく抗腫瘍効果が高いラジオ波焼灼術

- 高齢の肝細胞がん患者さんに朗報! 陽子線治療の有効性が示された

- 手術やラジオ波治療ができなくてもあきらめない 難治性の肝細胞がんに対するナノナイフ治療(IRE)

- 高い治療効果が期待できる 切除不能・進行肝細胞がんの最新化学療法

- ラジオ波の利点はがんをくり抜き、何度でも 再発進行肝細胞がんと転移性肝がんの治療にもラジオ波焼灼療法が有望

- 治療選択の拡がりが期待される 肝細胞がんの1次治療に、約9年ぶりに新薬登場!

- 進行肝がんに対するネクサバールのマネジメント

- 手術ができれば根治も!肝内胆管がんの治療法