ラジオ波の利点はがんをくり抜き、何度でも 再発進行肝細胞がんと転移性肝がんの治療にもラジオ波焼灼療法が有望

非常に少ない転移性肝がんへの治療施設

しかし、残念ながら今のところ転移性肝がんに対してラジオ波焼灼療法を行っている病院は非常に少ないと寺谷さんは語る。

「ヨーロッパでは転移性肝がんに対してもラジオ波の位置づけが上がっており、肝切除に準ずる治療になってきていますが、日本ではほとんど認められていないに等しい状況です。しかし、適応拡大とはいえ保険も使える。手術も化学療法もできない患者さんであれば、治療法が競合することもない。なぜやらないのか不思議です」

ラジオ波焼灼療法が転移性肝がんに対して行われない最大の理由は、エビデンス(科学的根拠)がないからと言う。臨床試験を組むのが難しいのだ。そもそもさまざまな治療歴を持つ転移性肝がんの患者を対象に臨床試験を組むことが難しい。転移性肝がんにラジオ波療法を行っている病院が少ないため、症例数も集まらない。臨床試験を行っている医療機関もあるが、その試験は単独施設で「化学療法単独」と「化学療法+ラジオ波」とを比べたものなどに留まり、多数例での報告された成績もまだないとのこと。加えて、

「私自身が無作為化比較試験を企画することはできませんが、多くの症例での成績がないことから、多施設による無作為化比較試験をもってエビデンスをだそうとすることは、倫理的に許容される事象だと考えています」

がんに対する積極的な治療を行わないグループと生存期間を比較

では、ほかにエビデンスとなるデータはないのだろうか。

例えば、当院消化器内科では、当然ながら、これまでラジオ波焼灼療法を行った転移性肝がんの患者のデータを解析している。

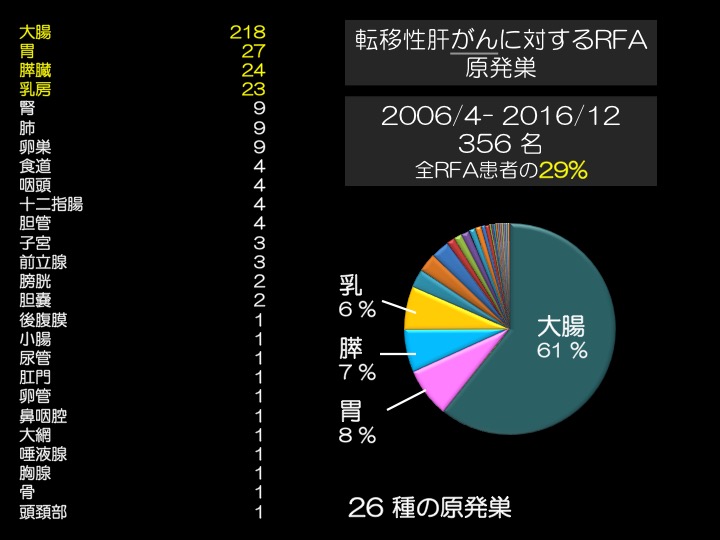

それによると、2006年4月~2016年12月までに当院でラジオ波焼灼療法(RFA)を行った転移性肝がんの患者は356名で、全ラジオ波焼灼療法患者の29%を占めている。原発のがんの種類は26種で、数が多いのは大腸がんが218名(61%)、胃がんが27名(8%)、膵がん24名(7%)、乳がんが23名(6%)などとなっている(図5)。

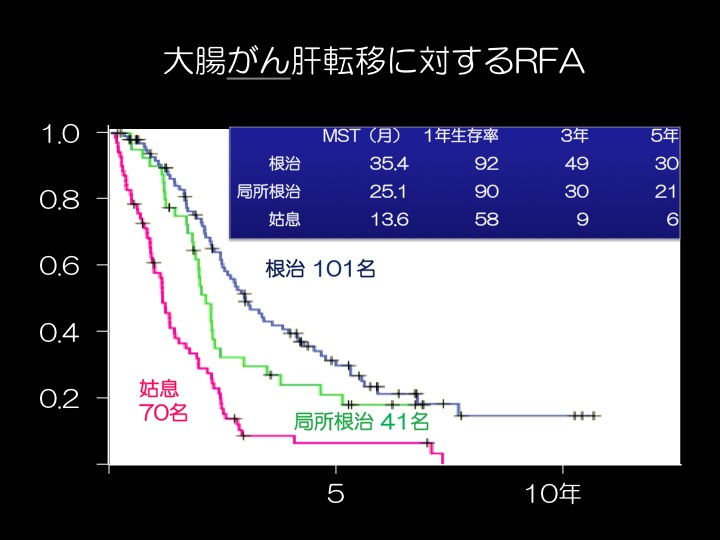

最も患者数の多かった大腸がん肝転移の患者212名(延べ592名)についての分析を見ると、1年後の生存期間中央値(MST)は80%、3年が32%、5年が20%。

治療内容の内訳をみると、根治術(他の臓器に転移なし)が101名(48%)、局所根治術(他の臓器に転移はあるが、肝転移は全部治療した症例)が41名(19%)、腫瘍減量術(肝転移病変を全部治療しきれなかった症例)が70名(33%)となっている。さらに、腫瘍減量術を行った70名は5年生存率が6%、生存期間中央値が13.6カ月、最長7年4カ月という数値だった(図6)。

寺谷さんらは腫瘍減量術グループの生存期間中央値を、別のデータの「がんに対する積極的な治療を行わなかったグループ」のデータと比較することも行っている。

これは抗がん薬*イリノテカンを投与したグループと緩和ケアに移行したグループを比べた臨床試験(1998年)のデータで、その生存期間中央値は6.5カ月。これを13.6カ月と並べてみると、たとえ腫瘍が治療しきれなくても、ラジオ波焼灼療法を行ったほうが生存期間は延びると推測できる。

*イリノテカン=商品名カンプト/トポテシン

死因解析で寿命延長の可能性も推測

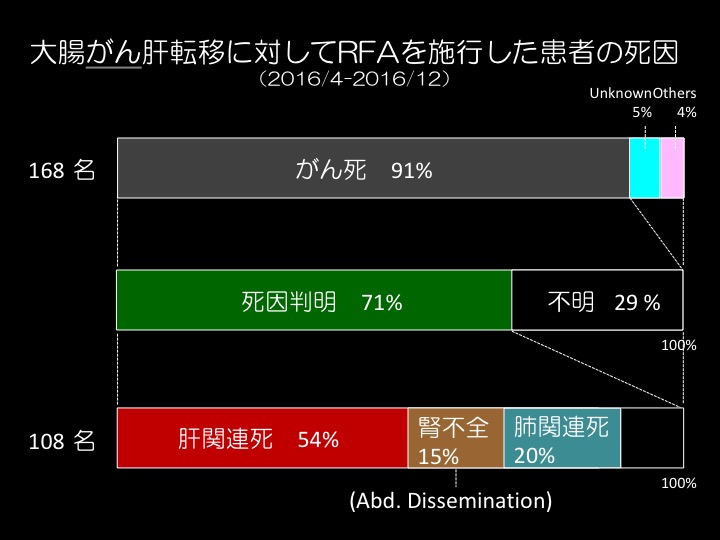

それを裏づけるための調査も行った。当院でラジオ波焼灼療法を受けて、原発がん治療の病院に戻った患者へも追跡調査を行い、亡くなった直接の原因を調べたのだ。調査ができたのは168名。うち91%は「がん死」とされていた。

「死因解析はとても大切です。せっかく転移性肝がんにラジオ波を行っても、最終的に呼吸器疾患で亡くなる方が多いという結果になったら、患者さんに意味のない治療を行うことになります。がん死が肝不全なのか呼吸器不全なのか、あるいは敗血症なのか、さらに追跡しました」

元々の病院に戻ったり、別な病院に行ったり、緩和ケアに入ったり、患者の経過を調べるのは困難だったが、死因の解明した患者108名のうち、肝関連死が54%を占める結果となった。

「ラジオ波で肝転移巣を抑えたら寿命が延びるだろうと、ここからも推測できます。これをもとに『大腸がんの肝転移の患者さんにはやったほうがいいだろう』と考えて、私たちは治療を行っています」(図7)

原発性でも転移性でも選択肢に加えたい治療法

話を聞けば聞くほど、原発性でも転移性でも肝がんを発症したときは選択肢として憶えておきたい治療法といえそうだ。もちろん副作用はある。一番恐ろしいのは出血。そのため、当院では最速で2泊3日、平均で5泊6日ほど入院してもらうが、それでも、開腹手術より入院期間が短くて済むことは明らかだ。

転移性肝がんに対してラジオ波焼灼療法を行う医療機関はまだ少ないとのことだが、じわじわ増えていることは間違いないし、これからも増えるだろうと寺谷さんは言う。B型肝炎、C型肝炎に治療薬が登場し、原発性肝細胞がんが減りつつある昨今、今後は転移性肝がんに目を向けざるを得ないからだ。

原発性肝がんが減っても、乳がんや大腸がんは増えている。転移性肝がんへの対応は今後も必要とされている。患者にとっても、ラジオ波焼灼療法は今後、可能な限りエビデンスを重ね、病気のどの段階でも検討できる治療法になってほしい。

寺谷さんは「患者さんよりも先に、あきらめる医者にならないよう努めています」と述べるが、患者もあきらめることなく、ラジオ波焼灼療法の可能性について医師に尋ねることを忘れないでいただきたいと思う。

同じカテゴリーの最新記事

- 免疫チェックポイント阻害薬の2剤併用療法が登場 肝細胞がんの最新動向と薬物療法最前線

- 肝がんだけでなく肺・腎臓・骨のがんも保険治療できる 体への負担が少なく抗腫瘍効果が高いラジオ波焼灼術

- 高齢の肝細胞がん患者さんに朗報! 陽子線治療の有効性が示された

- 手術やラジオ波治療ができなくてもあきらめない 難治性の肝細胞がんに対するナノナイフ治療(IRE)

- 高い治療効果が期待できる 切除不能・進行肝細胞がんの最新化学療法

- ラジオ波の利点はがんをくり抜き、何度でも 再発進行肝細胞がんと転移性肝がんの治療にもラジオ波焼灼療法が有望

- 治療選択の拡がりが期待される 肝細胞がんの1次治療に、約9年ぶりに新薬登場!

- 進行肝がんに対するネクサバールのマネジメント

- 手術ができれば根治も!肝内胆管がんの治療法