肝がんの最適な切除を導く画像支援ナビゲーション

静脈や門脈の支配領域を示しより安全な手術計画に貢献

シミュレーションの意義を理解するため、簡単に肝臓の構造をおさらいしておこう。

肝臓は化学工場にもたとえられ、摂取した栄養から体に必要な物質を作る代謝や、解毒、栄養の蓄積などの働きを担う。このため、動脈と静脈のほかに、消化管から栄養を運び込む門脈という血管の支配を受けている点が大きな特徴だ。また、消化吸収に必要な胆汁を作り、胆管を通じて胆嚢へ送っている。

肝動脈、門脈、胆管の3本は肝臓内では、グリソン鞘と呼ばれる鞘の中にまとめられている。門脈は肝臓の下から入って中で複雑に枝分かれし、隅々まで栄養を行き渡らせ、肝臓の上から入って枝分かれする静脈が血液を回収していく。

がんは門脈に沿って拡散していくため、通常、切除は門脈の系統に従って区分されたブロック単位で行う。これを系統的切除という。肝臓の区分は、まず大きく右葉と左葉に分かれる。右葉は前区域と後区域に、左葉は外側区域と内側区域に分かれ、これに中心部にある小さな尾状葉が加わる。より細かく、8つの亜区域(*)に分ける「クイノーの区域分類」も用いられる。

しかし、術前に行うCT(コンピュータ断層撮影)やMRI(核磁気共鳴画像法)などの画像を見ても、区域の境界が映っているわけではない。術中に門脈をクリップしたり、色素を注入したりすることで、はじめて区域は可視化される。そこでこれまでは、手術の計画段階で残肝容積を見積もるために、医師が解剖学的な知識や経験を踏まえながら、CT画像を基に手計算を行っていた。

「システムを利用すれば、コンピュータが残肝容積を見積もってくれます。医師は煩雑な計算から解放されます」

また、肝切除を行う場合、血管の処理も重要だ。ある門脈枝を切れば、その門脈枝が血液を送り込む領域(支配領域という)は、たとえ残させても、壊死してしまうし、ある静脈枝を切れば、その静脈が血液を集めている支配領域はうっ血して、萎縮してしまうのだ。

「うっ血による肝容積の損失量はこれまで事前に評価することができませんでした。経験的に危なそうだと判断したら、切断した静脈の再建を行いますが、海外では再建しなかったために重篤な病態に陥ったという報告が出ています」

システムは血管ごとの支配領域を求めることが可能で、どの門脈枝や静脈枝を切れば、どれだけの容積が影響を受けるかを予測することができる。この機能こそ、肝切除のシミュレーションと言える由縁だ。

*亜区域=区域をさらに2~3つに分けたもの

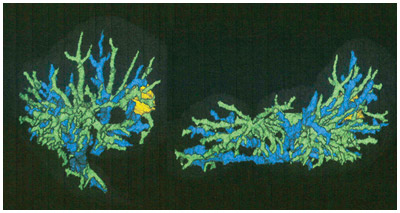

画像支援ナビゲーションで見る肝臓内を走る血管。黄色の固まりが肝がん、青が肝静脈、緑が門脈

副作用のない先進医療デメリットは費用だけ

次に、システムが実際にどう使われるのか、見ていこう。

シミュレーションは肝臓とそこに走る動脈、門脈、静脈の血管の3次元像を構築することによって行われる。基になるデータは、肝がんの診断として一般的に行われるCT検査の結果だけ。したがって、システムを利用するために、患者さんが侵襲性のある検査を新たに受ける必要はない。「この先進医療を選択することで、患者さんにデメリットは、少々お金が掛かる他は何もありません」

肝臓がんのCT検査は腕の静脈から非イオン性のヨード系造影剤を注入しながら行う。ヨードアレルギーなどの理由で、このCT検査が受けられないと、システムも利用できない。

逆に言えば、CT検査さえ受けられれば、システムは利用可能だ。ただし、適応は「亜区域切除」以上とされている。

経由する血管によって造影剤の肝臓への到達時間の異なることを利用して、門脈、動脈、静脈のCT画像が得られる。シミュレーションの準備として、これらの血管と肝臓実質の画像を組み合わせ、“バーチャル肝臓”を構築する。同病院では、この作業を先進医療費によって雇用した専任技師が行っている。患者さん1人分のデータ当たり、作業は数10分という。

この“バーチャル肝臓”を使って、担当医が治療計画(どう切るか)を立てる。コンピュータの画面を見ながら、門脈枝のクリップする箇所を指定すると、支配領域が色で示される。

最適な手術計画を効率的に選択できる

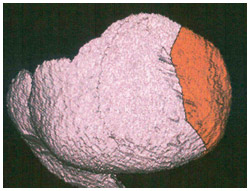

切除したS7の部分。白くなってる部分が、肝臓がんだ

冒頭に紹介した手術では、亜区域S7に腫瘍があった。

「ICG試験(*)15分後の値が9.5パーセントと、肝機能も悪くなかったので、隣のS6も含めた後区域切除としました。ただし、開腹してみて、肝臓が予想よりも硬い場合には、S7だけの亜区域切除に切り替える選択肢も用意しました」

システムが切除率や残肝容積を瞬時に計算してくれることで、さまざまな切除案の比較検討が容易になった。より最適な案を追求しやすい。今回の手術では、肝臓の切除率はS7亜区域切除を行うことで22.2パーセントだった。もし後区域切除をした場合なら28.1パーセント。必要な部分のみを最適に切除することができた。

シミュレーションで亜区域よりもさらに細かく切除範囲を調節することもできる。担当医師の行う治療計画の立案は、大幅に効率化し、10数分程度で済むという。

システムで描画した肝切除部分を色分けで示す画像や、腫瘍と門脈の位置関係を示す画像は、患者さんに手術内容を説明する際にも利用される。わかりやすいと好評だ。

「シミュレーションしてあると、執刀医にとっても精神衛生上いいですね。また、条件の厳しい手術の場合、これまでは熟練した医師の判断に頼るところが大きく、対応できる施設も限られていました。今後、このシステムが普及すれば、そうした手術がより多くの施設で可能になってくることが、期待されます」

*ICG試験=インドシアニングリーンという色素を異物とみたてて体内に注入し、一定の時間毎に採血してその残留度を測ることで、肝臓が異物をどの程度中和するか、を診断する試験。色素注入後15分後の値が10%以下なら正常

同じカテゴリーの最新記事

- 免疫チェックポイント阻害薬の2剤併用療法が登場 肝細胞がんの最新動向と薬物療法最前線

- 肝がんだけでなく肺・腎臓・骨のがんも保険治療できる 体への負担が少なく抗腫瘍効果が高いラジオ波焼灼術

- 高齢の肝細胞がん患者さんに朗報! 陽子線治療の有効性が示された

- 手術やラジオ波治療ができなくてもあきらめない 難治性の肝細胞がんに対するナノナイフ治療(IRE)

- 高い治療効果が期待できる 切除不能・進行肝細胞がんの最新化学療法

- ラジオ波の利点はがんをくり抜き、何度でも 再発進行肝細胞がんと転移性肝がんの治療にもラジオ波焼灼療法が有望

- 治療選択の拡がりが期待される 肝細胞がんの1次治療に、約9年ぶりに新薬登場!

- 進行肝がんに対するネクサバールのマネジメント

- 手術ができれば根治も!肝内胆管がんの治療法