治療法を選択するための3大因子、「肝障害度」「腫瘍数」「腫瘍径」をしっかり把握することが大切 治療法がよくわかる「肝癌診療ガイドライン」のすべて

3大療法は、「手術」「局所療法」「塞栓療法」

治療アルゴリズムに登場する治療法は、「切除手術」「経皮的局所療法」「肝動脈塞栓療法」「動注化学療法」「肝移植」「緩和医療」の6種類である。それぞれについて、どのような治療なのかを簡単に解説しておこう。

切除手術

門脈という血管の分岐形式に従って肝臓を8ブロックに分け、がんができているブロックをそっくり取り除く手術が行われる。この手術法を区域切除術という。血流を考慮して肝臓を系統的に切除するため、それ以前の手術法に比べ、治療成績が飛躍的に向上している。また、出血量が少なくなり、手術による死亡率も激減し、現在では1パーセント程度になっている。

肝機能が正常であれば肝臓の65パーセントまで切除できるが、慢性肝炎だと30パーセント程度、肝硬変ではその半分の15パーセント程度しか切除することができない。

医師が実際に肝臓を見て、手に取って切除するため、がんを確実に取り除くことができるのが長所。また、切除した肝臓も詳しく調べるため、どのようながんがあり、それを取り切れたかどうかも明らかになる。開腹するため、患者さんに与える身体的な負担が大きく、2週間程度の入院が必要となる。

経皮的局所療法

超音波検査で確認しながら、体の外から肝臓に針を刺し、がんを死滅させる治療法である。現在ではラジオ波焼灼療法が一般的だが、その他にマイクロ波凝固療法やエタノール注入療法がある。

最初に開発されたのはエタノール注入療法だった。刺した針からエタノールを注入し、がんを壊死させる治療法である。

マイク���波凝固療法は、針の先端部分の電極からマイクロ波を発し、高熱によりがんを焼き切ってしまう治療法である。

ラジオ波焼灼療法では、針の先端部分の電極からラジオ波を出す。ラジオ波はマイクロ波より波長が長いため、あまり高温にはならないが、広い範囲の組織を死滅させることができる。

経皮的局所療法の長所は、患者さんの身体的負担が軽く、入院期間が3~5日と短い点。欠点は、がんがすべて死滅したかどうかを確認できない点である。また、最近ではラジオ波焼灼療法だけでは効果が低いことが判明し、肝動脈塞栓療法を併用した複合療法が一般的になっている。

肝動脈塞栓療法

肝臓には門脈と肝動脈という2つの血管から血液が送り込まれるが、がんは肝動脈からの血液で養われている。そこで、脚の付け根などから血管にカテーテルを挿入し、それを肝動脈まで送り込んで、スポンジ状の栓で血管を塞ぐのがこの治療法である。肝動脈に栓をすると、がんに酸素や栄養を送り込めなくなり、がん細胞が死ぬことになる。

栓をする前に、肝動脈に抗がん剤を注入する肝動脈化学塞栓療法も行われている。

患者さんにとって身体的な負担の少ない治療法で、入院も1週間程度ですむ。ただし、がんを完全に死滅させることは難しく、再発するケースが多い。

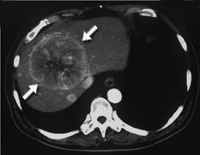

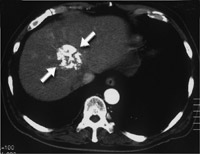

72歳男性のCT画像。10センチあった肝がん(上)が、肝動脈塞栓化学療法によって、3センチまで縮小した

動注化学療法

肝動脈までカテーテルを送り込み、そこから抗がん剤を注入する治療である。一般的に肝臓がんには抗がん剤はあまり効かないが、肝動脈に注入することで、全身化学療法より有効性が高まり、副作用も軽くなると言われている。ただし、この点に関しては十分な科学的根拠はない。

現在よく使われている抗がん剤は、5-FU(一般名フルオロウラシル)とシスプラチン(一般名)の併用、ファルモルビシン(一般名エピルビシン)、インターフェロンと5-FUの併用などである。

肝移植

患者の病気になった肝臓を全て切除し、提供者(ドナー)からの健康な肝臓を移植する治療である。日本では1990年から行えるようになった。ただし、脳死によるドナーがほとんど期待できないため、日本では生体肝移植が中心になっている。

すぐれた治療成績をあげているが、日本で行われている肝がんに対する肝移植は、現在でも年間100例に満たない。

緩和医療

肝臓がんに対する積極的な治療は行わず、QOL(生活の質)を低下させないために症状を抑える治療が行われる。

同じカテゴリーの最新記事

- 免疫チェックポイント阻害薬の2剤併用療法が登場 肝細胞がんの最新動向と薬物療法最前線

- 肝がんだけでなく肺・腎臓・骨のがんも保険治療できる 体への負担が少なく抗腫瘍効果が高いラジオ波焼灼術

- 高齢の肝細胞がん患者さんに朗報! 陽子線治療の有効性が示された

- 手術やラジオ波治療ができなくてもあきらめない 難治性の肝細胞がんに対するナノナイフ治療(IRE)

- 高い治療効果が期待できる 切除不能・進行肝細胞がんの最新化学療法

- ラジオ波の利点はがんをくり抜き、何度でも 再発進行肝細胞がんと転移性肝がんの治療にもラジオ波焼灼療法が有望

- 治療選択の拡がりが期待される 肝細胞がんの1次治療に、約9年ぶりに新薬登場!

- 進行肝がんに対するネクサバールのマネジメント

- 手術ができれば根治も!肝内胆管がんの治療法