肝機能をよりよく維持することは、がんと闘う大きな武器 知っておきたい、小さく、確実に取る肝がん「系統的切除術」

再発する確率が高いので、できるだけ「手段を残す」

超音波画像を見ながら門脈に針を刺して色素を注入し、色素に染まった部分(門脈の支配域)を切除することで、区域全体を切らずにすませる方法(「亜区域切除」といいます)もよく行われています。

肝細胞がんはきちんと切除をしても、数年後にはほとんど再発してきます。くり返し、再発してきます。ですから、肝機能をできるだけ維持し、あとに多くの手を残しておくという意味でも、これらの方法がますます重視されるようになってきています。

さらに、ここ数年の最新の動向として、術前に切る範囲を決め込んでいく「肝シミュレーション」が普及してきました。以前はCT(コンピュータ断層撮影)画像も5ミリ~1センチ幅の大ざっぱなものでしたが、今は1ミリ幅の精密な画像が撮影できます。そこで、肝臓に血管がどう走り、分岐しているかがはっきりわかり、切除する体積も正確に計算できるようになったことから、「何パーセント切除」というところまで術前に決めることができ、手術に伴うリスクもさらに低くなりました。

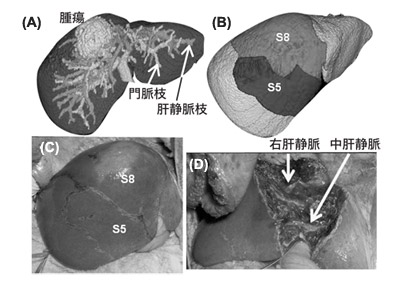

CTから作成した術前シミュレーション画像

(A)主要血管の位置を立体的に知ることができる

(B)切除する領域を術前に把握することができる

[下]

(C)超音波画像を見ながら門脈に針を刺して色素を注入し、

色素に染まった部分(門脈の支配域)を切除する

(D)実際に切除した様子

かつて、肝がんの手術は手術直後の短期死亡率が20~30パーセントにも達する命がけの手術でした。しかし、画像診断技術や止血技術の進歩などにより、今日では短期死亡率が全国平均で0.8パーセントという、きわ��て安全性の高い治療法になっています。それがさらに確実になっているということです。

現在、肝切除の5年生存率は50パーセントを超えています。切除ができるのは肝臓の状態のいい症例に限られるため、ほかの治療法に比べて本当に成績がいいのか、検討の余地はあります。けれども今日、肝切除がかなり安全な、しかも必要領域を的確に取り除くことのできる治療法であることは、間違いないでしょう。

ただし、肝臓の切除は経験や技術を要する手術です。ですから、ご自分のかかる病院が1年にどれくらいの症例を扱っているか、などをチェックするのは、大事なことだと思います。

定期検査は再発チェック+肝機能の維持も大事

最後に、切除にともなう合併症や術後の注意点、定期検査についてふれておきましょう。

肝臓の区域切除にともなう合併症には、肝不全、出血、胆汁漏れ、感染症などがあります。

幕内基準を守っていれば、肝臓の切除により肝不全を起こす確率はほぼゼロですが、起きると大変危険な合併症なので注意が必要です。

また、術中の出血は今日、私たちの病院(東大)で平均800ミリリットル程度ですが、出血が多いと肝不全を起こす可能性が高くなるので、これも要注意です。

胆汁漏れが起こるのは、胆管が門脈と一緒に走っているところが多く、切り口に胆管が露出するため。腹膜炎や感染症の原因になるので侮れませんが、ほとんどのケースでは治療をしなくても回復します。

術後に気をつけたい点は、何よりアルコールの摂取。そして、定期的な検査を必ず受けていただきたいのですが、それは再発をチェックするだけでなく、まさに、肝機能をいい状態に保つためです。

肝細胞がんは3年で7割の人が再発しますから、次の手立てを残すことを考える必要があります。その点、肝臓の状態をよりよく保つことは、がんと闘う大きな武器と心得ていただきたいのです。

同じカテゴリーの最新記事

- 免疫チェックポイント阻害薬の2剤併用療法が登場 肝細胞がんの最新動向と薬物療法最前線

- 肝がんだけでなく肺・腎臓・骨のがんも保険治療できる 体への負担が少なく抗腫瘍効果が高いラジオ波焼灼術

- 高齢の肝細胞がん患者さんに朗報! 陽子線治療の有効性が示された

- 手術やラジオ波治療ができなくてもあきらめない 難治性の肝細胞がんに対するナノナイフ治療(IRE)

- 高い治療効果が期待できる 切除不能・進行肝細胞がんの最新化学療法

- ラジオ波の利点はがんをくり抜き、何度でも 再発進行肝細胞がんと転移性肝がんの治療にもラジオ波焼灼療法が有望

- 治療選択の拡がりが期待される 肝細胞がんの1次治療に、約9年ぶりに新薬登場!

- 進行肝がんに対するネクサバールのマネジメント

- 手術ができれば根治も!肝内胆管がんの治療法