副作用をコントロールしながら、薬を飲み続けることが大切 がんの進行を抑え、生存を延ばす肝がん薬物療法時代

延命効果が臨床試験で示された「ネクサバール」

ネクサバールはがん細胞の増殖と血管新生に関わる酵素(キナーゼ)に作用し、その増殖を抑える経口の分子標的治療薬である。がん細胞は分裂し、増えるとき、がん細胞自身がシグナルを出すが、ネクサバールはこのシグナルの伝達を阻止する。

また、がん細胞には自らの成長に必要な栄養を得るために周囲の血管を引き込む。これを血管新生というが、ネクサバールは血管新生も阻害する。この2つの働きによって、がん細胞の増殖抑制効果を発揮する。

日本では08年に進行した腎細胞がんを適応症に承認、肝がんへの適応拡大が待ち望まれていた。というのも、ネクサバールが進行肝がん患者さんの生命予後を改善することは欧米で行われた大規模な臨床試験(シャープ試験)で明らかになっていたからだ。

この試験では患者さんを、ネクサバール(400ミリグラム1日2回)投与群とプラセボ(偽薬)投与群に分けて比較。生存期間中央値はプラセボ群7.9カ月に対して投与群10.7カ月となるなど、ネクサバールの投与が生存期間中央値を44パーセント延長したことがわかった。これを受けて、欧米では07年からネクサバールを肝がんの適応で承認している。またアジア・パシフィック試験と呼ばれる臨床試験ではネクサバール投与群の生存期間中央値は6.5カ月、プラセボ群は4.2カ月と、47パーセント延長した。

日本では承認申請にあたって、主に安全性を確認するための第1相臨床試験が行われ、安全性については海外の試験とおよそ同じ結果が得られた。これにシャープ試験のデータが根拠となり、09年5月、ネクサバールは「切除不能な肝細胞がん」を適応症に承認された。

肝がんの進展度(進行度)で重要な要素となるのが、血管内にがんが入り込んでいるかどうか(脈管浸潤)、の有無である。

これまでは脈管浸潤が門脈にある場合、それが末梢部だけなら肝切除や肝動脈化学塞栓療法という選択もあるが、本幹部にあるときは動注化学療法という治療法しかなった。

また、肝臓外への遠隔転移がある場合は治療法が存在しなかった。そこに、1つの選択肢としてネクサバールによる治療が加わったのだ。ネクサバールを使えるのは肝機能が良い状態であることが条件だが、これまで有効な治療方法が��かった進行肝がんに新たな治療方法が加わった意味は大きい。

奏効率が悪くても、患者さんは長生きする

ネクサバールは選定された施設(医療機関)で専門医の管理のもとに投与されることになっており、服薬している患者さんすべての使用実態を追う全例調査が課せられている。近畿大学医学部付属病院では、承認前から個人輸入でネクサバールを使用している患者さんが30名程度いたという。ネクサバールの効果については服用開始から28日以上経過した患者さん11名をみてみると、完全奏効1例、部分奏効3例、安定4例、進行3例となっている。

「症例数が少ないので大規模試験の結果と比べられませんが、奏効率が36パーセントとやや良い印象があります。稀なケースでは全肝にがんが広がり、多発肺転移、副腎転移、リンパ節転移も生じていた患者さんがネクサバールを個人輸入で服薬した結果、肺転移は完全に消え、副腎も正常に戻って今も生存中という完全奏効が1例ありました」

ネクサバールは、がんの進行を抑えることで生存期間の延長が期待できる薬剤である。

「ネクサバールの服用で、ある程度がんは小さくなるのですが、通常の抗がん剤のようにがんを縮小するものではありません。これまでは『がんが縮小すれば延命につながる』として、局所治療に力を入れて奏効率を上げようとしてきました。しかし、がんの進行をストップさせて病状が安定した状態を長期間保つことで結果的に延命につながるのがネクサバールです。奏効率が悪くても患者さんが長生きするという事実は、私たちの常識を覆すインパクトがありました。ネクサバールの登場は、『奏効率神話の崩壊』をもたらしたといえます」

副作用が出ても休薬や減薬して飲み続けることが大事

副作用については、よく現れるのが手足症候群という皮膚症状と、高血圧、下痢だ。高血圧は、薬で血圧をコントロールできれば飲み続けることができるし、最も頻度の高い手足症候群もローションやステロイド軟膏で症状を和らげることができる。下痢は、下痢止めの薬で対応する。副作用がひどいときには一時的に休薬したり、減量してから治療を再開しても差し支えないという。ネクサバールは腎がんで使われたときに間質性肺炎、急性肺障害の副作用が起こったことが知られているが、工藤さんは「空咳など肺症状を思わせるものに気づいたら医療者へ伝えてほしい」という。

「患者さんには副作用が出ても治療をやめてしまわずに、休薬したり、減量したりしながら飲み続けることが大事だと知っておいていただきたいです。服用をやめるとがん細胞が増殖を始めますから、常に薬を体に入れて進行を抑えている状態にしておいたほうがよいわけです」

現在は進行肝がんに限って使われているネクサバールだが、日本を含め、世界で進行中の臨床試験で手術、ラジオ波、肝動脈化学塞柱療法後の併用で安全性と効果が証明されれば、もっと早い時期から使用できる可能性もあるという。

「肝細胞がんは大きさが3センチになると進行がんの範疇に入り、すぐに肝外転移を起こしてしまいます。そうなると再度、ラジオ波ということもありますが、肝動脈塞栓療法、動注化学療法へ移行していきます。しかし、これらの治療は繰り返すと肝機能が低下してきて治療ができなくなってきます。それを避けるために進行初期からネクサバールを投与することで、肝臓にダメージを与える治療と治療の間隔を延ばし、よい肝機能の状態を保てるというわけです」

続々と進む臨床試験。新薬の開発に期待大

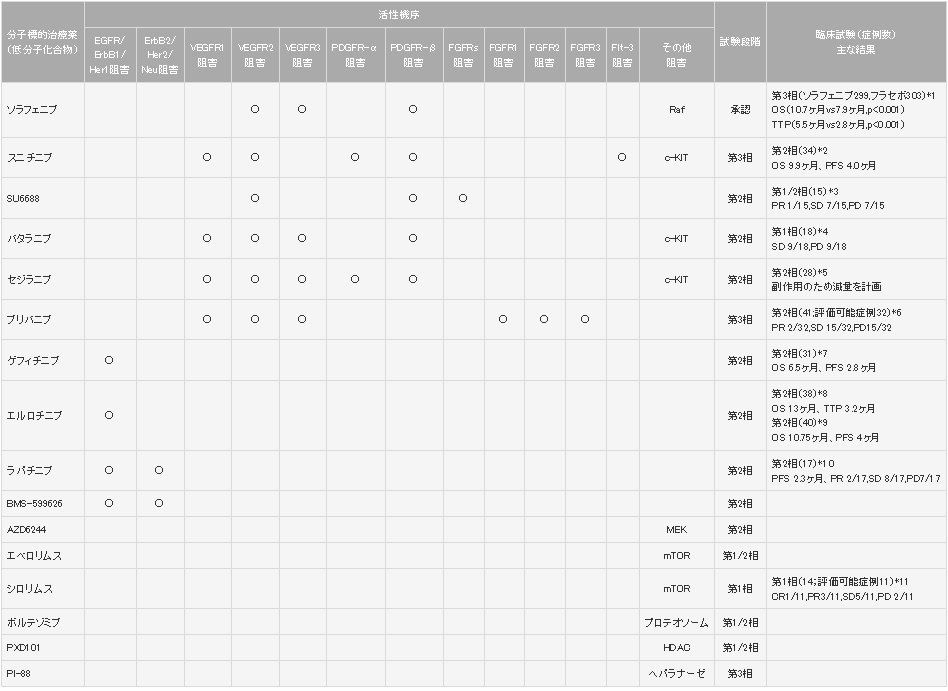

では、ネクサバール以外に有望な薬剤はあるのだろうか。

国内で臨床試験が実施されている分子標的治療薬で進んでいるのが、スーテント(一般名スニチニブ)だ。スーテントはネクサバールより血小板、白血球減少や出血などの副作用が現れやすいが、より強力な血管新生阻害作用があることから有効性が期待されている。ネクサバールを対照にした、日本を含む世界規模の臨床試験が進行中である。

このほか、ブリバニブ(一般名)、レチノイド(NIK-333)、TSU-68、TAC-101などの臨床試験も進んでおり、結果が待たれる。海外では、ネクサバールとタルセバ(一般名エルロチニブ)やタルセバとアバスチン(一般名ベバシズマブ)を併用する治療法の臨床試験が開始されているほか、ネクサバールと既存の抗がん剤との組み合わせ、動注化学療法や塞栓療法などほかの治療法との組み合わせ、分子標的薬同士を組み合わせる治療法の試みも始まっている。次々と開発される薬剤だが、毒性の問題も大きい。

「肝切除後にUFTを飲む場合と飲まない場合を比べた臨床試験データがありますが、それでは、再発率に差がないのに飲んだ人たちの生存率が低かった。抗がん剤の毒性によって、肝予備能が低下し、患者さんは長生きできないと考えられます。だから闇雲に抗がん剤を投与して、肝臓にダメージを与えてはいけないのです」

開発中の新薬に期待が寄せられているが、副作用の問題が大きな課題といえそうだ。

同じカテゴリーの最新記事

- 免疫チェックポイント阻害薬の2剤併用療法が登場 肝細胞がんの最新動向と薬物療法最前線

- 肝がんだけでなく肺・腎臓・骨のがんも保険治療できる 体への負担が少なく抗腫瘍効果が高いラジオ波焼灼術

- 高齢の肝細胞がん患者さんに朗報! 陽子線治療の有効性が示された

- 手術やラジオ波治療ができなくてもあきらめない 難治性の肝細胞がんに対するナノナイフ治療(IRE)

- 高い治療効果が期待できる 切除不能・進行肝細胞がんの最新化学療法

- ラジオ波の利点はがんをくり抜き、何度でも 再発進行肝細胞がんと転移性肝がんの治療にもラジオ波焼灼療法が有望

- 治療選択の拡がりが期待される 肝細胞がんの1次治療に、約9年ぶりに新薬登場!

- 進行肝がんに対するネクサバールのマネジメント

- 手術ができれば根治も!肝内胆管がんの治療法