特徴の異なる3大電極針に、今またがんに触れずに焼灼する新装置が治験中 「局所療法の王者」肝がんラジオ波療法は症例により使い分ける時代へ

入院期間延長となる合併症は2%未満

| ■発熱: | 37.5℃以上の発熱 平均3,4日で平熱へ回復 | 49% |

| ■疼痛 | (術中の鎮痛剤追加1回) 治療継続困難例なし | 34% |

| ■嘔気・嘔吐 (術中制吐剤追加) | 4% | |

| ■熱傷: | 対極板周囲の軽度発 ガーゼ冷却→翌日消失 1例のみ。熱傷、入院期間延長 | 5例 |

[入院期間]

ラジオ波療法のみに要した入院期間は12.7±3.8日

何度も再治療に適応できる点も長所だ。「一般的に言って、4~6回くらいはくり返し施術できます。再発時に腫瘍が4個見つかり肝動脈塞栓術を選択したが、再々発の時には1個だったという場合でも、またラジオ波療法に戻ることができます」

副作用も少ない。胆管に穴が空くなどの重篤な合併症はごくわずか。「東京肝癌局所療法研究会が6800例について調べたデータでは、合併症により入院期間が1日でも延長した症例は1.9パーセントでした」

ただし、治療中に痛みを感じる人は少なくない。「通電を始めると、多くの患者さんが右肩が重くなるような痛みを感じるようです。3人に1人の割合で、鎮痛剤を追加投与しています」

痛みは治療終了後、すぐに治まる。また、4パーセントの患者さんが術中に吐き気を感じるが、その場合は術中に制吐剤を投与することで対処できる。

治療後は、49パーセントの患者さんに37.5度以上の発熱が平均3、4日みられるが、自然に下がり、心配はないという。

入院は1週間治療時間は1時間未満

治療のプロセスを詳しくみていこう。入院期間は順天堂大学医学部付属練馬病院の場合、治療の前日から入院して1週間程度。「治療後、3日間くらいは安静にしていて欲しいのですが、慣れている患者さんには『どうしても仕事があるから』と言って、治療の翌々日に退院された方もいらっしゃいました」

治療は���所麻酔をかけて行う。

「まず、静脈に弱い麻酔薬を投与し、ぼんやりした状態になってもらいます。穿刺(※2)の際は息を止めてもらう必要があるので、それが自分でできるくらいの状態です。その後、皮膚と腹膜に局所麻酔を行います。施設によっては全身麻酔で施行するところもあるようです」

次に両脚の大腿部にラジオ波を通電するためのシート(対極板)を貼り、超音波検査装置のプローブで肝臓を捉える。治療そのものに要する時間は短い。

「1回焼くだけなら刺してから抜くまで15分程度です。穿刺の前にする消毒から、全部焼き終えて針を抜くまでに要する時間は、焼く回数や刺す回数にもよりますが、長くても1時間もかからないでしょう」

治療装置は現在、3社が製造しており、それぞれに電極針の特徴が異なる。

RITA社の針は2重構造になっており、外筒針の中に格納された7本(ないし9本)の電極針が穿刺の後、治療部位で放射状に展開する。5センチまで展開するタイプがあり、1度に最も広範囲を焼くことが可能。また、唯一、温度モニターを備えていて、十分な温度に達していることを確認できる。

LeVeen針も展開型だが、10本の電極針が傘を開いたような形状に展開する。展開径は2~4センチの4タイプがある。この機種では温度の代わりに電気抵抗値から、焼けたかどうかを判断する。組織が完全に焼けるとほとんど電気を通さなくなり、電気抵抗が急上昇するのだ。

どの機種でも通電を始めるとまず電極針に接触している部分から焼けていくが、焦げついてしまうとその部分は電気抵抗が高くなり、焼灼の妨げとなる。この現象のため、針の近傍しか焼灼できないが、RITAとLeVeenの2機種は電極を展開することで体積を稼ぐ。

一方、Cool-tipの電極針は1本のみ。代わりに針を水冷する仕組みが備わっている。水冷で針に接する部分の焦げつきを防ぎ、必要以上の電気抵抗の上昇を抑えることで、展開しなくても広範囲の組織を焼灼できる。

「今、日本で多用されているのはCool-tipです。1回の焼灼範囲はおよそ2.6センチなので、大きな腫瘍の場合には展開型のほうが治療しやすいのですが、展開型は展開した針の先端位置が超音波画像では確認しづらく、門脈や肝動脈、胆管近くの治療では慎重さが要求されます。症例に合わせて使い分けられればよいでしょう」

※2 穿刺=体外から血管・体腔や内臓に注射針を刺すこと

| 機種 | RITA社 | RTC社 | Radionice社 |

|---|---|---|---|

| 周波数 | 460KHz | 460KHz | 480KHz |

| 電極本数 | 展開型7本・9本 | 展開型10本 | 非展開型1本 |

| 最大出力 | 150W | 90W 180W | 120W |

| 電極径 | 15G | 15-(17G) | 17G |

| 温度モニター付き | LeVeen針〈3.5x4cm〉 17G〈3X 3.5cm〉 | Cool-tip | |

|   |  |

3種類の電極針がある

信頼できる術者に治療してもらうために

電極針の穿刺は超音波画像で観察しながら行う。超音波検査装置のプローブに、針を軸方向に固定するアタッチメントを装着する。超音波検査装置のモニターには、アタッチメントの穴に沿って針を刺した場合の穿刺路を示すラインが表示されている。

「術者は画像を見ながら、腫瘍がラインに重なるようにプローブの位置や角度を調節します。これはそんなに簡単ではありませんが、術者に要求される基本技術です」

ラジオ波療法は、手軽で強力である一方で、治療成績が術者のテクニックや経験値に大きく依存する治療法でもある。

「最近、経験豊かな術者を求める患者さんが増えてきました。その気持ちはよく分かりますが、一方で、我々は若い医師を育成していかなければなりません。そこで、こうした技術の有無や、助手としての臨床経験数などを条件に、日本超音波医学会、日本肝臓学会、日本肝癌研究会の3団体を中心に日本IVR学会、日本消化器外科学会と共同でラジオ波療法の術者の資格制度の準備をしているところです。資格のある医師が術者となることで、患者さんに安心して治療を受けてもらえたらと考えています」

さらに高い制御率を目指し新しいタイプの針が治験中

治療後3時間は仰向けの姿勢のまま絶対安静。その後も一晩はベッドで安静に過ごす。食事は翌朝から普通に摂取できる。

3~6日後に、治療効果の判定を造影CTや造影MRI(核磁気共鳴画像法)によって行う。もし焼き残しが発見されたら、追加の治療を行う。なお、超音波検査では焼き残しを鑑定することは難しいという。

局所再発がゼロにならない1つの理由は、焼きムラである。焼きムラをなくすことはできないのか。

「治療する領域を完全に均一に焼くことは不可能でしょう。針をずらしたり、刺し直したりして念入りに焼けばいいかというと、限度があります。血管や胆管を焼いてしまい、合併症を起こすリスクも増えてしまうからです」

もう1つの課題はがんを散らしてしまうリスクである。電極針をがん組織に貫通させるので、針ががんを周囲に運んでしまう可能性がある。

「一旦、がんに触った針をやたらに動かすのは禁物です。とくに最後に抜く時は穿刺路を焼きながら抜いていき、出血を防ぎます。出血すると血液と一緒にがんが周囲に散ってしまう危険性があるからです。直観的には展開型の針のほうがCool-tipよりリスクが大きいように思えますが、実際には両者のリスクに有意な差は認められていません」

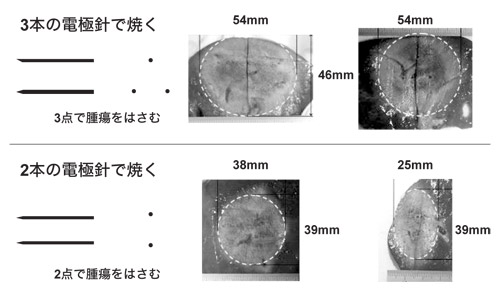

現在、このリスクを回避する新しい治療装置の治験が始まっている。バイポーラと呼ばれる電極針で、2本以上を同時に穿刺するタイプだ。

「腫瘍を挟むようにして2本の針を刺すことで、腫瘍に直接触れずに焼灼できます。これを使うことで局所制御率がさらに高まることを期待しています。すでにヨーロッパでは販売されていて、ドイツでは3本同時に刺しています。けれども、体の小さい日本人は3本を同時に刺すのは難しいと判断しました。2本でも十分に効果のあることは動物実験で実証済みです」

ヨーロッパではすでに使用されている

同じカテゴリーの最新記事

- 免疫チェックポイント阻害薬の2剤併用療法が登場 肝細胞がんの最新動向と薬物療法最前線

- 肝がんだけでなく肺・腎臓・骨のがんも保険治療できる 体への負担が少なく抗腫瘍効果が高いラジオ波焼灼術

- 高齢の肝細胞がん患者さんに朗報! 陽子線治療の有効性が示された

- 手術やラジオ波治療ができなくてもあきらめない 難治性の肝細胞がんに対するナノナイフ治療(IRE)

- 高い治療効果が期待できる 切除不能・進行肝細胞がんの最新化学療法

- ラジオ波の利点はがんをくり抜き、何度でも 再発進行肝細胞がんと転移性肝がんの治療にもラジオ波焼灼療法が有望

- 治療選択の拡がりが期待される 肝細胞がんの1次治療に、約9年ぶりに新薬登場!

- 進行肝がんに対するネクサバールのマネジメント

- 手術ができれば根治も!肝内胆管がんの治療法