ラジオ波療法、塞栓療法、肝動注等、IVR治療それぞれの選び方、使い方のポイント 打つ手はある 肝臓がんが再発しても、IVR治療

肝動脈化学塞栓療法生存期間の延長に有効

肝障害度がA、Bでも、がんが4個以上、あるいは3センチ以上になると、これまで紹介してきた局所療法は適応外となり、代わりに、肝動脈化学塞栓療法が選択肢にあがる。

「塞栓療法は腫瘍制御力という点ではラジオ波療法には劣ります。ですが、適応が異なるので、単純に治療法としてラジオ波療法に劣るということにはなりません。根治することは難しいですが、生存期間の延長に寄与することは既に示されていますし、腫瘍のタイプによっては確実な制御効果を上げる場合もあります」

この治療法は、(1)がん近傍で抗がん剤を選択的に投与する、(2)がんに栄養を供給する血管を塞いでがんを兵糧責めにする、という2段階で構成されている。

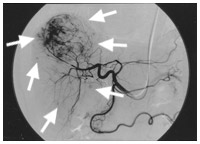

塞栓療法は血管造影検査技術がもとになって開発された。大腿部などの動脈から挿入したカテーテルを調べたい箇所まで進めて選択的に造影剤を注入することで、X線で肝臓の毛細血管まで撮影する技術だ。とくに肝臓がんでは腫瘍の進行とともに血管が増加してくるので、この方法で見つけることができる。

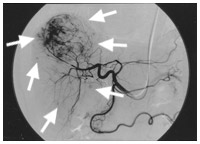

塞栓療法では、発見したがんの近傍から抗がん剤の注入を行う。投与は、抗がん剤と造影剤、それに油性物質を混合して行うのが一般的。油性物質は粘性を高め、抗がん剤がなるべく腫瘍内に留まるようにするのが狙いだ。抗がん剤は正常な肝組織にも障害を与えるので、拡散しないことが望ましい。

「残念ながら、肝臓がんに対して効果を示す根拠のある抗がん剤はいまのところ特定できません。海外には、塞栓療法における抗がん剤の必要性を疑問視する医師もいます。しかし、カテーテル技術の高いわが国では、治療効果を上げている症例もたくさん報告されていますから、試みる価値はあると思います」

続いて、血管の塞栓を行う。正常な肝細胞が門脈と肝動脈の両方から栄養を送りこまれているのに対し、肝がん細胞はほとんど肝動脈のみから栄養を受ける。この違いを利用して、がんに栄養を送り込んでいる肝動脈を詰まらせることで、がんを兵糧責めにするのだ。微細なゼラチンスポンジをカテーテル経由で注入し、意図的に血栓を作るという手法で行ってい��。

塞栓療法で小さくなったがんをラジオ波で治療

「治療後約1カ月したら、CT(コンピュータ断層撮影)で状態を確認します。兵糧責めが成功すれば、腫瘍を死滅させることができますが、部分的に生き残る場合も少なくありません。ある血管を塞いでも、他から血管が腫瘍に伸びてきて栄養を送り込んでしまうからです。モグラ叩きのようですがまたその血管を塞ぐ治療を行います」

塞栓療法の長所の1つは、肝動脈が残っていれば、肝機能の許す限り、繰り返し行えること。抗がん剤の影響で軽度の肝機能障害が発生するので、再治療の際は、2、3カ月の間を空け、肝機能の回復を待つ。

また、塞栓療法で腫瘍径を3センチ以下に縮められたら、そこでラジオ波療法を組み合わせるといった治療も行われている。

ところで、通常、カテーテルの導入は大腿動脈から行う。その場合、治療自体は1~2時間程度で終了するが、治療後は数時間、安静に横になっている必要があり、その間はトイレに行くこともできない。

こうした患者さんの負担を軽減するため、塩澤さんは10年前に、左腕の橈骨動脈からカテーテルを挿入する方法を独自に開発した。

「治療後、患者さんは腕に止血用のバンドをするだけで歩いて治療室を退室できます。肝臓までの距離こそ長くなりますが、止血に時間がかからないため治療時間はむしろ短くなります。カテーテル挿入時の局所麻酔の量を減らせることもメリットです。これまでに致命的な合併症を発症した症例はなく、治療成績は大腿動脈からの治療と差がありません」

57歳男性でステージ4A症例。腫瘍の最大径は約6センチで、周囲に多発する腫瘍もみられる。

治療後、腫瘍部分のみに造影剤が停滞し、抗がん剤ががんの所だけに行き渡っているのがわかる

アルゴリズム上「緩和治療」の患者さんにもIVR

「塞栓療法はある狭い区画だけで対処できる場合の治療法です。同時に何カ所も塞ぐと肝不全に陥る可能性があるからです。そこで腫瘍が多発している場合は、肝動注化学療法を検討します。あるいは塞栓療法と肝動注を組み合わせることも考えられます。大きな腫瘍だけ塞栓療法の対象として、残りは肝動注で対処するというように」

肝動注はやはり挿入したカテーテルを経由して、肝臓に抗がん剤を注入する治療法だ。ただし、カテーテルの先は肝動脈が分岐する根元に留置し、抗がん剤を肝臓全体に行き渡らせる。

肝機能の低下が進み、障害度Cになると、アルゴリズム上の選択肢は「肝移植」か「緩和治療」の選択に迫られる。

「生体肝移植が中心の日本では、そう簡単に全員に移植はできません。そうすると、残された道は「緩和治療」しかないわけですが、肝臓がんの患者さんは肝機能が悪くても自覚症状が少なく元気な方も多いので、治療法がないと言われて納得される方は少ない。そこで治療の可能性を探るため、まず、肝機能を上げる努力をします。栄養状態を良くしたり、腹水があれば腹水を減らす治療などを行います。それで改善が見られれば、ラジオ波療法や塞栓療法、肝動注などを検討します。エビデンス(科学的根拠)はありませんが、アルゴリズムでは『緩和治療』の対象になるような患者さんでもそうした治療で生存期間が伸びた症例があるからです」

塩澤さんが切除不能な再発肝臓がんに対する新しい治療手段として期待するのは、分子標的薬ネクサバール(一般名ソラフェニブ)だ。がんの増殖を抑制し、進行を遅らせる効果のある薬で、海外で行われた第3相臨床試験において、プラセボ群と比較して生存期間を44パーセント延長させるという結果を得ている。欧米では2007年に承認され、日本でも今年5月、切除不能な肝細胞がんに対して認可された。

「分子標的薬は今後、再発治療の1つの柱となるでしょう。再発治療では1つの治療法にこだわるべきではありません。外科医と内科医がよく話し合い、複数の治療法を上手く組み合わせて、患者さん1人ひとりに合ったテーラーメイドの治療を行うべきです」

同じカテゴリーの最新記事

- 免疫チェックポイント阻害薬の2剤併用療法が登場 肝細胞がんの最新動向と薬物療法最前線

- 肝がんだけでなく肺・腎臓・骨のがんも保険治療できる 体への負担が少なく抗腫瘍効果が高いラジオ波焼灼術

- 高齢の肝細胞がん患者さんに朗報! 陽子線治療の有効性が示された

- 手術やラジオ波治療ができなくてもあきらめない 難治性の肝細胞がんに対するナノナイフ治療(IRE)

- 高い治療効果が期待できる 切除不能・進行肝細胞がんの最新化学療法

- ラジオ波の利点はがんをくり抜き、何度でも 再発進行肝細胞がんと転移性肝がんの治療にもラジオ波焼灼療法が有望

- 治療選択の拡がりが期待される 肝細胞がんの1次治療に、約9年ぶりに新薬登場!

- 進行肝がんに対するネクサバールのマネジメント

- 手術ができれば根治も!肝内胆管がんの治療法